MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

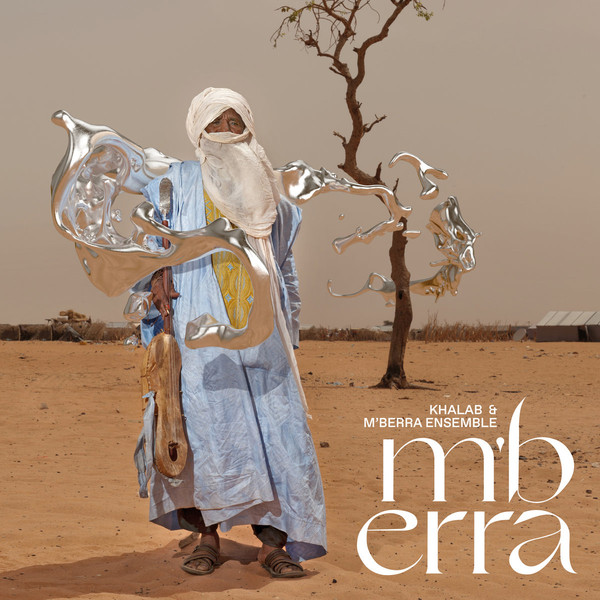

Home > Reviews > Album Reviews > Khalab And M’berra Ensemble- M'berra

イギリスやフランスはかつてアフリカに植民地を作っていたこともあって、アフリカからの移民やその子孫が多く住んでおり、アフリカ音楽が広まる土壌を作っている。ロンドンのジャズ・シーンにアフリカ音楽の要素が多分に感じられるのもその表われのひとつであるし、フランスであればマヌ・ディバンゴやトニー・アレンといったキー・パーソンが居住し、アフリカ音楽を広めていった。こうした具合に西ヨーロッパの国々には、程度の差はあってもいろいろな場面にアフリカ音楽が入り込んでいる。

イタリアの場合はイギリスやフランスに比べてアフリカ系人種の比率が低く、アフリカ音楽の影響をそれほど受けた国ではないが、それでも民族音楽を主体とするレーベルがあったり、ジャズやラテン~ブラジル音楽を介してアフリカ音楽が入り込んできた歴史がある。ピエロ・ウミリアーニのようにアフリカ音楽を題材にライブラリーや映画音楽を作る作曲家もいた。地理的に見ればイタリアは地中海を挟んで北アフリカや中近東と接していて、アフリカ北部から地中海を渡ってきた難民を受け入れている。とくに2010年代以降は移民が年々増加傾向にあり、グローバル化が進んでいるようだ。

こうしたグローバル化はイタリアの音楽にも影響を及ぼし、クラップ・クラップのようなアフリカ、ラテン、東南アジアなどの民族音楽を大きく取り入れたクリエイターを生んでいる。そのクラップ・クラップとも近い関係にあるのがDJカラブ(本名ラファエル・コスタンティノ)である。

ラジオDJからスタートしたカラブは昔からアフリカ音楽に強い興味を抱いており、ローマでアフリカをテーマにしたイベントを開いてきた。エチオピアン・ジャズの大家であるムラトゥ・アスタトゥケをイベントに招いたこともあるし、マリ共和国のシンガーであるババ・ソシコもゲスト出演し、それをきっかけに『カラブ&ババ』(2015年)という共演アルバムもリリースした。『カラブ&ババ』はクラップ・クラップの『タイー・ベッバ』(2014年)などとともに注目を集め、トロピカル・ベースという言葉も生んだ作品のひとつだ。

サウンド・クリエイターとしても注目を集めるようになったカラブは、クラップ・クラップの作品をリリースする〈ブラック・エイカー〉からビート・テープや、そのクラップ・クラップをフィーチャーした『ティエンデ!』(2015年)というEPをリリースしていく。その後、〈オン・ザ・コーナー〉からリリースした『ブラック・ノイズ2084』(2018年)はシャバカ・ハッチングスやモーゼス・ボイドら南ロンドンのジャズ勢と共演した実験的な作品集で、カラブなりに解釈したアフロ・フューチャリズムを披露している。

こうしてカラブは「アフロ・フューチャー・ビート・シェイク」とか、「エレクトロ・シャーマン」と呼ばれる存在となっていったのだが、このたび新作の『ムベラ』をピーター・ゲイブリエル主宰の〈リアル・ワールド〉から発表した。

『ムベラ』は西アフリカのマリ難民キャンプに避難する音楽家集団との共演となっている。マリ共和国と国境を接するモーリタニアの難民キャンプのムベラでこのアンサンブルは生まれた。マリ共和国は1960年のフランスからの独立後、軍事独裁政権と反抗勢力との衝突が長い間続いており、中でも砂漠の遊牧民であるトゥアレグ族による反政府闘争が大きな広がりを見せていた。2012年のクーデターで反政府勢力のアザワド独立宣言が出されたが、その紛争で多くの難民が発生し、難民キャンプやヨーロッパへの避難が行われた。

こうした難民キャンプでは音楽やダンス、演劇などのワークショップが開かれ、避難生活で荒む人々の心の癒しとなってきた。トゥアレグ族とアラブ人からなるムベラ・アンサンブルも難民に寄り添ってきた存在だ。カラブとムベラ・アンサンブルとの接点がどこで生まれたのかはわからないが、恐らくはババ・ソシコからの仲介もあると考えられるし、またイタリアへのマリ難民が間に入っているのかもしれない。

そして、このプロジェクトはイタリアのINTERSOS(インターソス)という非営利人道援助組織のサポートを受けている。インターソスの活動はいろいろあるが、難民支援や難民キャンプの運営なども含まれており、『ムベラ』もその活動と連動している。

ムベラ・アンサンブルは全部で18名ほどの集団で、トゥアレグ族とアラブ人のほかにイタリア人ジャズ・ドラマーのトマッソ・カッペラート(彼は『ブラック・ノイズ2084』にも参加していた)やカラブの音楽仲間のDJナフなども含まれる。録音は2017年5月にモーリタニアで行われ、2019年9月から2020年9月の1年ほどの間にカラブとナフがローマのスタジオでミックス作業をしている。モーリタニアでカラブはDJもやっていたようだが、そうしたなかでフィールド・レコーディングスを通して持ち帰った素材をもとに、スタジオ・ワークでエレクトロニクスを介して再構築するというプロセスを経て『ムベラ』は完成した。

トゥアレグ族の音楽と言えばティナリウェンが有名だが、エレキ・ギターとアフリカ固有の打楽器のコンビネーションによるサウンドが特徴で、俗に砂漠のブルースとも呼ばれる。近年も砂漠のジミ・ヘンとの異名をとるムドウ・モクターが活躍しているが(彼はニジェール共和国に住むトゥアレグ族出身)、ムベラ・アンサンブルもこうしたトゥアレグ族ならではの音楽を持つ。“ウィ・アー・ムベラ”はそうしたムベラの声明文的なナンバーで、トゥアレグ語によるメンバーの声が録音されている。男と女、若者や老人など様々な声だ。“スキット・イン・マイ・ハート”は一種のコーランのような歌で、イスラム教に属するこの地域の宗教観が色濃く出ている。一方で“レステ・ア・ロンブレ”にはフランス語によるアジテーションが流れ、フランス語とトゥアレグ語が共用語となるこの地域の文化的背景が伺える(ティナリウェンもフランス語とトゥアレグ語の両方で歌う)。“レステ・ア・ロンブレ”の楽曲自体はテクノ調のダンサブルなナンバーで、カラブのDJならではの持ち味が出た1曲だ。

“デザート・ストーム”はマリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、ナイジェリアなど西アフリカのサヘル地域の自然や環境をイメージした曲。サハラ砂漠の南に位置するこの地帯は厳しい環境下にあって、近年は砂漠化の危険が叫ばれており、アルカイーダとISLの対立など政治や治安も不安定である。こうした環境下で人びとは音楽と言葉によって伝統や教訓、情報などを紡ぎ、“ザ・グリオ・スピークス”のような楽曲が生まれる。グリオとは西アフリカで古来より続く世襲制の伝統伝達者で、祈祷師や吟遊詩人のような存在である(ユッスー・ンドゥールやババ・ソシコもグリオの家系出身)。

一方、“ザ・ウェスタン・ガイズ”とはカラブら西欧人のことを指すのだろうか。トゥアレグ族のギター・サウンドと西欧音楽ならではの重たいファンク~ロック・ビートが融合した楽曲である。“カーフュー”はギターとパーカッションの素朴なアンサンブルに始まり、次第にエレクトロニクスが加わってミニマルなビートを刻んでいく。フォー・テットとスティーヴ・リードのセネガル録音となる『ダグザール』(2007年)を思い起こさせるような楽曲だ。

“ムーラン・シュクール”もエレクトロニクスが大きく導入された楽曲で、トゥアレグ語のコーランのような歌と独特のエキゾティックなメロディーがフィーチャーされる。やはりフォー・テットがプロデュースしたことで知られるシリアのオマール・セレイマンに通じるような楽曲だ。

“ダンシング・イン・ア・デザート・ムーン”はレフトフィールド・ディスコの極致とも言うべきアフロ・ビート・ハウスで、トゥアレグ族の音楽が持つ舞踏性とも繋がっている。そして、まさに砂漠のブルースという言葉がふさわしい寂寥感に満ちた“スキット・ギット”でアルバムは締めくくられる。全体的に見ればカラブのエレクトロニクスは前に出過ぎることなく、トゥアレグ族の音楽が持つ本質を見事にとらえ、そして現在の音楽シーンにうまくアップデートした作品集となっている。

小川充

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE