MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

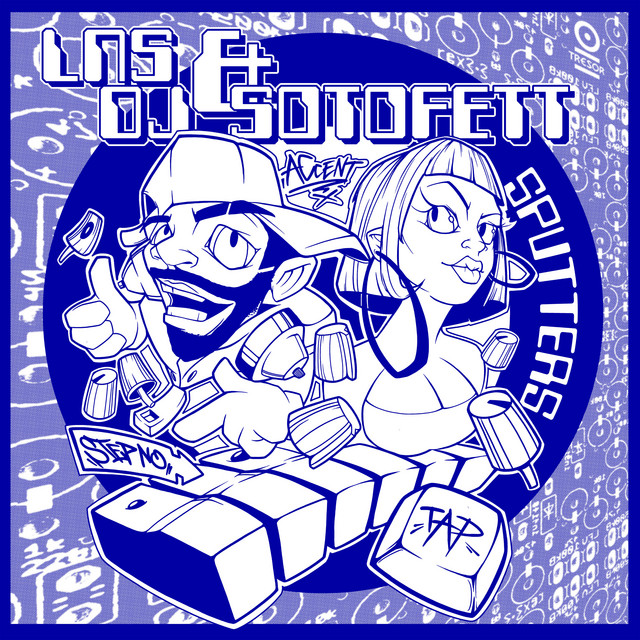

Home > Reviews > Album Reviews > LNS & DJ Sotofett- Sputters

毎回そのリリースが多くのディガーたちを震撼させている、ダンス・ミュージックのレフトフィールドをひた走るDJソトフェット、そんな彼とここ数年コラボを重ねるカナダはヴァンクーヴァ出身の LSN こと、Laura Sparrow のコラボ・プロジェクトのファースト・アルバム。リリースは30周年を迎えるベルリン・テクノの牙城、驚きの〈TRESOR〉より。これが同レーベルのリリースというのも納得の、デトロイト・テクノやエレクトロへの偏愛をひしひしと感じる、なんというか体幹と骨格のしっかりしたテクノ・アルバムの傑作に仕上がっています。

ソトフェットと言えば実兄のDJフェット・バーガーとともに、リンドストロームやプリンス・トーマスらとともに2000年代中頃のノルウェイのディスコ~ハウス・シーンから現れた逸材で(よりアンダーグラウンドな存在ではありますが)。ハウス~ディスコ・レーベル〈Sex Tags Mania〉を中心にその傘下や派生レーベル、さらには周辺のレーベルを束ねたディストリビューター、〈Fett Distro〉などを運営。とにかく活動は多岐にわたり、兄弟ともにそのDJプレイを筆頭に、そのリリース、〈Fett Distro〉取り扱い商品にしても、もはや “オブスキュア” という言葉ですらも薄くにじんでしまうほどの、膨大なレコード・アーカイヴの音楽的背景に裏打ちされた、もう本当に絶妙なラインを攻めてくるそんな音楽性に溢れております。

ソトフェットの音楽性をひとことでくくるのは本当に難しいのですが、一応、これまでのリリース・キャリア的にはハウスが中心にありながらも、強烈なアシッド・ハウスやエレクトロ、さらにはダブやダンスホール、トロピカルなジャズ、ときにライヴ・エレクトロニクスやドローンなどなど、とにかくさまざまなスタイルを節操なくリリース。そのあたり、どこか膨大な自身のライブラリーに「ないもの」を作っているような感覚ではないでしょうか。まさにディープなディガーだからこそ歩めるレフトフィールドが主戦場といった感じでしょうか。でも変過ぎて無視されるような部類ではなく、みんなが注目し続けて、そのリリースが突如としてシーンを動揺させ、ザワつかせる、そんな存在感を放っています。

音楽性というところで言えば、どこにも属さない “外し” のジャンク~ローファイ感が生み出す強めのサイケデリアと、その名義なども含めたユーモラスな “抜け” の良さでしょうか。〈Honest Jon's〉からのリリースとなった実質の 1st アルバム『Drippin' For A Tripp (Tripp-A-Dubb-Mix)』(2015年)ではスペース・ロック的な電子音から、クンビアなどの要素も感じさせるトロピカルなハウスやディスコを展開していて、わりと彼の音楽性を知るには良い標本ではないでしょうか。といってもこれまたLPオンリーなので入手が……一応、彼の Bandcamp 〈SO-PHAT〉で作品を聴けないこともないですが、むしろ混乱をきたすような断片性が支配していて、そんなところも彼らしいのですが。

対して LNS はエレクトロやアシッド・ハウスなど、初期のエレクトロニック・ダンス・ミュージックが持つ、チープなマシーン・グルーヴ/サウンドの虜といった感じでしょうか。わりとテクノやインダストリアル~実験的な電子音楽寄りのリリースを繰り広げるソトフェットのレーベル〈Wania〉にて、これまでソロ、コラボともにリリースしています。

で、そんなふたりによるコラボ、これまでのリリースは4枚ほどあり(1枚はスプリット)、レトロなテクノへの思いを感じさせる、そんなリリースではありましたが、本作『Sputters』ではさらに一歩進み、前述のように本腰を入れてテクノへの偏愛を感じさせる作品となっています。簡素に打ち鳴らされるドラムマシンと最小限のシンセ・リフによる「これぞテクノ」な世界観を展開しています。ディープ・エレクトロニクス “Enter 323” の不穏な響きにはじまり、ドラムマシンの絶妙な音色変化と抜き指しでマシーン・グルーヴを醸し出し、シンセ・パットで深海を漂う “K.O. by E-GZR”、さらにこれまたドレクシア系のエレクトロがダブへと連結したような “El Dubbing”、そしてそのダブ感を引き継いだ骨太なミニマル・テクノ “Dúnn Dubbing”。このあたりのダブ感は、もはや使い古されてベタになってしまったベーシック・チャンネル由来のソレではなく、1990年代後半のハード・ミニマル勢、例えばUKのバンドゥールやスウェーデンのカリ・レケブッシュあたりを彷彿とさせる感じもあり、新鮮な響きがあります。

インダストリアルでサイケデリックなエレクトロ “Vitri-Oil” や “Sputtering”、“Cellular Coolant” といった楽曲は、これまた “El Dubbing” と同様ドレクシアの影響を感じさせるサウンドで、その他ではカール・クレイグやそのUKのフォロワーたちのサウンドあたりを思い起こせる美しいテクノ “Shim” などなど、やはり本作には彼らのデトロイト・テクノへの偏愛を感じさせる音源が多い印象があります。彼ら “らしさ” が爆発している音源と言えば “The 606” で、ローランド TR-606 を売り払おうとした LNS をたしなめるために、その性能を引き出し作り上げた作品らしいのですが、エレクトロ・スタイルではじまり、後半のふんわりとサイケでアフロなディープ・ハウス感が重なっていくあたりは、ソトフェットのこれまでのハウス・サイドな作品のファンとしてはグッとくる感じではないでしょうか。

どの曲に関しても、ドラムの打ち込みの妙技のグルーヴとミニマルな “量” をキープするシンセ、そしてエフェクトを含めたミキシングで聴かせてしまう、まさにテクノの “うまみ” が凝縮した作り。なんというかとにかくストレートにかっこいいテクノ・アルバムなんですね。どちらかと言えば、これまでの作品性を考えると LNS の音楽性にソトフェットが寄り沿った作品とも言えそうですが、よりチープなアシッド&エレクトロ色の強い、彼女のソロ作品を考えれば、やはりこのテクノ・サウンドはユニットの妙が出ていると考えるのが妥当でしょう。また、膨大な音楽的背景のなかから彼らがいま選んだ、絶妙な取捨選択の末に作られた作品であるというのは、これまでの作品を考えると明白で、彼らのこれまでのレフトフィールドなリリースを知れば知るほど、その活動総体にも唸らせられる、そんな作品でもあります。

河村祐介

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE