MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

Home > News > RIP > R.I.P. Glenn Branca

太平洋のむこうからグレン・ブランカの訃報が届いた日の朝日新聞東京本社版5月15日のオピニオン&フォーラム欄に「エレキ 永遠の詩?」と題した記事が載っている。米ギブソン社の経営破綻の原因のひとつであるエレキギターの売上減が意味することを各界の識者に問うこの記事では、シンガー・ソングライターの椎名林檎、社会学者の南田勝也、弦楽四重奏団「モルゴーア・クァルテット」を率いるヴァイオリン奏者荒井英治の各氏がそれぞれの専門領域からエレキギターないしそれが象徴するロックの現在について熱弁をふるっている、三者三様の談話はいずれも示唆に富み、私は新聞を読みながら激しく相槌を打ち家人を気味わるがらせたが、一方で電化したギターをロックのものとばかり考えるのは不当ではあるまいか。いやそれ以前にロックのイメージの画一化はどうにかならないものか。ロックとは産業の謂なのか、その集積が社会なのか。オルタナティヴやプログレッシヴとは王道のロックのフランチャイズにすぎないのか。そもそも感情と共感でリンクしえない音楽はロックたりえないのか。そうかもしれない。しかし社会と世界は同義でないように、そして世界の総体はけっして把捉できないように、ギターも、すくなくともここで議論になっているエレキギターなるものもまた、六本の弦の撓みと部材の重み、歴史の厚みと音の歪みをもつ、単一のイメージにたやすく回収でいない事物 であるのはまちがいない。

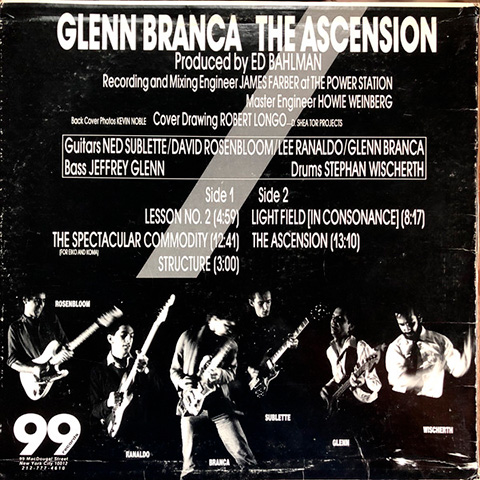

グレン・ブランカはそのことにきわめて自覚的な作曲家だった。彼は現代音楽の分野にエレキギターを主楽器にした曲をもたらした最初の作曲家のひとりだった。むろんそのことが彼の価値を高めているのではない。現代音楽うんぬんを権威づけに感じたならご容赦いただきたいが、ブランカの耳を聾するばかりのアンサンブルには権威を吹き飛ばすほどの音圧があった。その中心はギターである。シーンに登場したのは70年代末のノーウェイヴの時代だった。1948年ペンシルベニア州ハリスバーグに生まれたブランカはコラージュでサウンドアート作品をつくるようなおませな中学生だったのが、上の学校で演劇を学び、実験的な演劇集団バスタード・シアターにかかわった1975年あたりには音響実験をはじめ、ニューヨークに拠点を移した翌年には演劇に片足をつっこみながらバンド活動もはじめている。のちにマラリア!やキム・ゴードンとのCKMなどをはじめるクリスティン・ハーンと、Yパンツをたちあげる写真家のバーバラ・エスのふたりの女性にブランカをくわえたザ・スタティックや、エスやジェフリー・ローンとのセオレティカル・ガールといったバンドでパンク後のニューヨークに興ったノーウェイヴ・ムーヴメントにブランカは参画する。かの有名な『ノー・ニューヨーク』(1978年)で、プロデューサーのブライアン・イーノはアート・リンゼイのDNA、ジェームス・チャンスのコントーションズ、リディア・ランチのティーンネイジ・ジーザス・アンド・ジャークスとマーズの4バンドをピックアップしたかわりにバスキアやヴィンセント・ギャロらがいたグレイやブランカのセオレティカル・ガールが選に漏れたのは比較的よく知られた話であろう。押しつぶしたコードをカミソリのようにふりまわすこのときのブランカの音楽にはのちの萌芽がかいまみえるが、総体はいまだノーウェイヴの圏域にとどまっている。そこを脱しはじめたのはESGやリキッド・リキッドなどをリリースした99レコーズからの「Lesson No.1」(1980年)であり、ブランカはこの12インチシングルで、単純化したスリーコードとも完全に不協和ともつかない鋭角的でありながら繊細な響きのコードによる作曲法を編み出している。響きを反復するため、リズムはメトロノミックな傾向を強め、それらを土台にギターのストロークはときに単純な、ときに巧緻な上部構造を組み上げるが、素材となる音色はおそるべき広さの階調を有している。ノイズともトーンクラスターとも見紛うばかりの和音の一打のなかでは微分音と倍音が氾濫をおこすが、習作の位置づけとおぼしき「Lesson」は81年のファースト・ソロ・アルバム『The Ascension』の冒頭で次章(「Lesson 2」)に突入し、同時に楽曲は多人数でのギターアンサンブルの色彩が強まっていく。と同時に、パンク~ノーウェイヴの記号性は薄れ、ブランカはあたかも20世紀初頭の印象派の面々のやり口をなぞるかのように、あるいはミニマルミュージックをディスコにもちこんだアーサー・ラッセルとすれちがうかのように、ノーウェイヴの方法論をクラシカルなフレームにうつしかえていく。最終的に16番まで作品を重ねた「交響曲」はブランカが生涯をかけて追求したその試みのすべてであり、数台ではじまり、やがて100人規模にまで膨れあがったエレキギターによる合奏は情動とは無縁の場所で交響するかのように音楽史のなかに孤立している。レコードのリリースこそまちまちだが、「Describing Planes Of An Expanding Hypersphere」の副題さながら曲率をもった平面がひたすら広がっていくような第5番や、128倍音までの微分音で構成する第3番「グロリア」の上昇する音階が時間のなかで停止するような感覚は、音に非(否)秩序をもとめるジョン・ケージの不興を買ったというが、ソニック・ユースのリー・ラナルドとサーストン・ムーア、ヘルメットのペイジ・ハミルトン、近年では交響曲第13番に参加したウィーゼル・ウォルターら、多くの異才をひきつけてやまなかった。その特異というほかない作家性はロックを現代音楽化するのでもなく現代音楽にロックを移入するのでもない、乗法の係数を備えており、それがゆえに整序の感覚を強く喚起するが、おそらくそれはエレクトリックギターという怪物的な楽器の構造と歴史に由来する。クラシカルな編成によっているときでさえそうなのだ。グレン・ブランカはそこにさまざまな角度から光をあてる。私たちは光のあてかたこそ音楽家の思想であり方法であると思いがちだが、ブランカの音楽の豊かさは光のなかに輪郭をあらわす事物そのものから生じるものなのである。21世紀はまだそのことに気づいていない。ブランカの倍音と反復による伽藍の偉容を発見するのはおそらくこれからだ。(了)

松村正人

NEWS

- Free Soul──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- CAN——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- tofubeats──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Mars89──自身のレーベル〈Nocturnal Technology〉を始動、最初のリリースはSeekersInternationalとのコラボ作

- KARAN! & TToten──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート

- KRM & KMRU──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場

- Tashi Wada──LAの作曲家、タシ・ワダの新作が〈RVNG Intl.〉よりリリース

- Loraine James / Whatever The Weather──ロレイン・ジェイムズの再来日が決定、東京2公演をausと蓮沼執太がサポート

- Speed Dealer Moms──ジョン・フルシアンテとヴェネチアン・スネアズによるコラボ・プロジェクトが再始動

- Chihei Hatakeyama & Shun Ishiwaka──アンビエント/ドローン・アーティストの畠山地平とジャズ・ドラマー石若駿によるコラボ作が登場

- KAPSOUL──LA拠点のビートメイカー、キャップソウルのアルバムにB.D.、仙人掌、ダドリー・パーキンス、ジョージア・アン・マルドロウらが参加

- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化

- Gastr del Sol──デヴィッド・グラブスとジム・オルークから成るガスター・デル・ソル、アーカイヴ音源集がリリース

- Sadistic Mika Band──サディスティック・ミカ・バンドの豪華ボックスセットが発売

- Larry Heard——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Jeff Mills──戸川純参加の新作が配信で先行リリース、CDとLPの発売も決定

- Prins Thomas──ノルウェーからプリンス・トーマスが来日、大阪BAR IncとRainbow Disco Clubに出演

- GROOVETUBE FES,’.24──九十九里浜で音楽を味わうフリー・フェス、サニーデイ・サービス、Summer Eye、Sugar Plant、MEGA X、Strip Jointら出演

- CYK & Friends 2024──東京のハウス・コレクティヴによるパーティが5年ぶりに復活

- JULY TREE——神泉にある、音楽をテーマにしたギャラリーが一周年

R.I.P.

- R.I.P. Damo Suzuki- 追悼:ダモ鈴木

- R.I.P. Wayne Kramer(1948 - 2024)- 追悼:ウェイン・クレイマー

- R.I.P. Amp Fiddler- 追悼:アンプ・フィドラー

- R.I.P. Shane MacGowan- 追悼:シェイン・マガウアン

- R.I.P. Ahmad Jamal- 追悼 アーマッド・ジャマル

- R.I.P. Mark Stewart- 追悼:マーク・スチュワート

- R.I.P. Wayne Shorter- 追悼:ウェイン・ショーター

- R.I.P. 鮎川誠

- R.I.P. Tom Verlaine- 追悼:トム・ヴァーレイン

- R.I.P. Yukihiro Takahashi- 追悼:高橋幸宏

DOMMUNE

DOMMUNE