MOST READ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm ──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 三田 格

- Beyoncé - Renaissance

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS - きみはぼくの めの「前」にいるのか すぐ「隣」にいるのか

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- KRM & KMRU ──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場

- Beyoncé - Lemonade

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

Home > Reviews > Album Reviews > Master Musicians of Bukkake- Totem 3

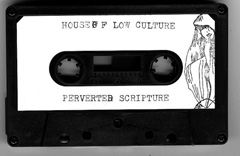

Mammifer, House of Low Culture

Cloey, Spoiled Fruits of The Kingdom

SIGE Records

倉本 諒 Jun 13,2012 UP

シアトル空港に到着してキヨスクでコーヒーを買おうとした僕は、残金が24ドルしかないことに気がついた。そして例によってクレジットカードは停止していた......

ロスでのクレイジー過ぎる毎日に少し疲れを感じていた僕は旅立ちを考えていた。ルームメイトのゲドは先ほど諸事情により急遽東海岸へ行くことになってしまったし、僕が合法的に米国で滞在出来る時間も僅かとなっていた。そろそろ潮時だ。

......と、一見シリアスな状況に置かれているにも関わらず、僕といえばカウチに沈み込み、ゲドのガンジャを勝手に吸いながらネットフレックスで『ツイン・ピークス』を見直すという堕落を絵に描いたような有様で、頭に浮かぶ考えはオードリーことシェリリン・フィンはマジでマブいなー、こんな子とデートしたいなーという思いばかりで一向に考えがまとまらない。しかし、『ツイン・ピークス』のロケ地の一部がシアトルであることを思い出し、僕はシアトルに住む元バイト先ハイドラ・ヘッド・レコーズ〈Hydrahead Records〉社長、アーロン・ターナー(ex-ISIS, Mammifer, House of Low culture etc...)に電話をし彼の家に滞在する許可を得たのだった。

24ドルではヴァショーン島行きのフェリー乗り場まで行くことすらできないことをあらゆるタクシーの運ちゃんに悉く説かれ、僕はバス乗り場でシケモクを拾いながらバスは永遠に来ないんじゃないかと思うほど待った。ようやく辿り着いたフェリー乗り場でもかなり待つハメとなり、僕は待合室の向かいに座っていたじじいと世話話をはじめた。じじいはヴァショーン島の歴史をフェリー内に展示される写真を用いて丁寧に解説してくれたうえ、最終的に僕のフェリー代を奢ってくれた。島の船着き場に迎えに来てくれたアーロンは僕がじじいに別れを告げているのに首をかしげた。あれは誰だ? 友だちだよ。いきさつを話すと彼は爆笑していた。久々に会った彼のよりモジャモジャとなった顔を見ながら、かつてヘアー・メタルと呼ばれたジャンルがあったが、2000年代以降のドゥーム/ストーナーやポスト・ロックを通過したヘヴィ・ミュージックをビアー(髭)・メタルと呼んでもいいんじゃないかとどうでもいい事を夜の森を疾走する車のなかで思っていた。

アーロンの1日は忙しい。ISISはすでに解散しているが(バンドとしてのビジョンをすべて達成した上での潔い終わり方だったと思う)自身のハイドラヘッドのアートワーク、デザインなどの業務に加え、新たにスタートしたシージ・レコーズ〈SIGE Records〉と夫婦バンド・マミファー(Mammifer)、外注で請け負う国内外のレーベルやアーティストのアートワークとデザイン......もともとを妻のフェイス(ex-Everlovely Lightning Heart)とともに自宅でテキパキとこなしている。残金が24ドルの僕は彼の雑用を手伝い、最高のヴィーガン手料理を御馳走になった僕は、大自然と動物達に囲まれた最高にクリエイティヴな環境の元に制作と仕事に打ち込む事ができる彼に、多くのアーティストが夢見る理想形態を見た。果たして自分がいつの日かこのような環境と仕事を得ることができるのだろうか?

......と真剣な思いとは裏腹に僕といえば湖が一望出来る彼の家の庭で寝そべり、彼のチャラスを吸いながら(やっぱ立派な大人は吸うものも違うぜ!)彼の猫のパン・ケーキ(名前)を揉んでいるというノー・フューチャーを絵に描いたような有様であった。

見ていてときどきイラっと来るぐらい仲睦まじい夫婦のアーロンとフェイス、そしてトラヴィス・ロメインで構成されるマミファーの結成当初はあくまでこの夫婦のいままでのバンド遍歴から安易に想像がつくポスト・ロック、サッド・コアの文脈下にある、正直もう聴き飽きたサウンドであったが、このテープや近年のレコーディングを聴く限り、よりオーガニックなノイズ/アンビエント・ミュージックに移行している。ベテラン・ノイジシャンであるダニエル・メンチェ(Daniel Menche)や秋田昌美との深い交流も理由として挙げられるが、僕は個人的にヴァショーン島の土地そのものが彼らにおよぼすものを感じる。彼らとともに散歩した島のランドスケープは何処をとっても比類なく美しい、しかし大自然のそれは人智を越えた美であり、人に畏怖の念を感じさせるパワーがある。アーロンも『ツイン・ピークス』の大ファンであるし、フェリーでじじいが語ってくれたネイティヴ・アメリカンの聖地の話も相まり、このような諸星大二郎的な産神ロマンを感じながら僕は彼等のサウンドを聴いている。

シアトル・シティーに買い出しに出掛けた帰り、僕らはバーに立ち寄った。アーロンは優雅な着こなしをした熊のような男と挨拶をかわし、彼はランダルだと紹介した。あんたがマスター・ミュージシャンか!? と驚く僕を尻目に彼は、いやいやいや、まだまだ全然修行の身だからそんな事ないよ......とおそらくお馴染みとなっているだろう掴みのジョークを優雅に返した。ランダル・ダン(Randall Dunn)はEarthやSUNN O)))等でお馴染みのレコーディング・エンジニアでありマスター・ミュージシャンズ・オブ・ブッカケ(Master Musicians of Bukkake)のブレインだ。

すでにMMOBの相棒のドン・マッグリーヴィと飲んでいたらしく、僕らが席に着くなりランダルは先日濃縮サルビアを通じて得たサイケデリック体験について語りはじめた。一応補足すると、サルビアはポピュラーなリーガル・ドラッグであり、そのヴィジョンは強烈であるものの完全にアン・コントロールである上に飛翔時間はものの数分である。よって全く実用性がない......って何の話だよ。話を戻そう。自宅のカウチでくつろいでいたランダルは突然天から突き出て来た巨大な掌によってつぶされたランダル、気がつくと目の前には鹿が一匹彼を覗き込んでいる。鹿はランダルに「お前の音楽ってどんなの?」といたって普通に訊ね、彼はこれこれこうだと普通に答えた(失礼、ランダルが何と答えたかは失念)。鹿は「なるほど、わかった。みんなに伝えておこう」と言い残しランダルの元を去っていった。「......ってみんなって誰やねん!」と、ランダルはひとりツッコミをしながらシラフに戻ったという。かくもバカバカしい話を聞いて僕はすぐにゴーダマ・ブッダを思い出した。ブッダが初めに説法を説いたのは鹿だった気がする。一匹の鹿がブッダの説法を聞き、それを他の鹿達に翻訳したという(所詮手塚先生のブッダだから実際の教典は知らんけどね)。

Totemシリーズのアルバム・コンセプトを本人から聞いたわけじゃないが、少なくとも人間と動物の垣根を超越するトーテミズムがランダルのブッ飛びエピソードと完全にシンクしている事は真剣に興味深い。

また、説明するまでもなく「Master Musicians of Jajouka」のパロディである彼らのフザけたバンド名は実は妙に彼らのサウンドを表しているように感じる。

サン・シティ・ガールズがやっていた世界各地のあらゆる民族音楽や宗教音楽を超絶スキルでパロディにするという、(実際リック・ビショップとも一緒にやってるんだけども)重厚なバックグラウンドを持つミュージシャンにこそ実践出来る方法論を、アーロンやフェイスも含むシアトルにおける真にプロフェッショナルなミュージシャン・コレクティブならではの2000年代以降のドゥーム/ストーナーを通過した非常にリラックスしたジャムとういう形で現代的なサイケ・マントラに仕上げている。

伝統的である民族音楽や宗教音楽の現代的なパロディと、モザイクがある故に"ガンシャ"を発明した日本のポルノのエクストリームな進化形態である"ブッカケ"が異文化圏においてはかくもバカバカしく、それでいて一見すると儀式的な様相が呈しているという事実は、どちらも時代と文化を越えた一種のディス・コミュニケーションであるとも捉えられるのではないだろうか?

倉本 諒

ALBUM REVIEWS

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

- Lost Souls Of Saturn - Reality

DOMMUNE

DOMMUNE