MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

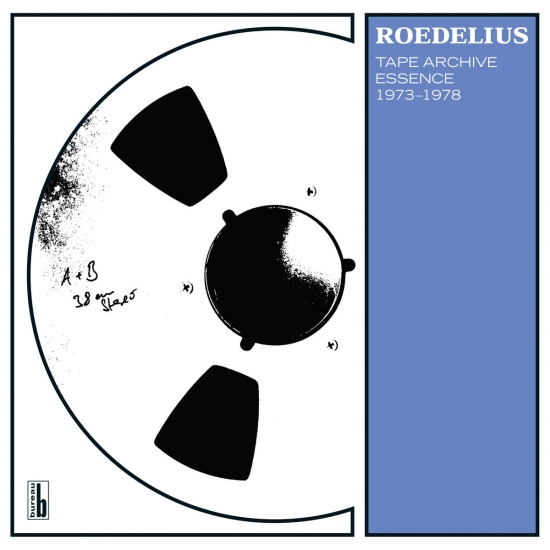

Home > Reviews > Album Reviews > Roedelius- Tape Archive Essence 1973-1978

1973年のことである。69年よりベルリンを拠点に、エレクトロニック・ミュージックにおいてフリー・ジャズにも似たアプローチで、名状しがたい嵐のような抽象的な音楽(ないしは非音楽、ないしはインダストリアル・ドローン)をやっていた元Kluster/Clusterのふたり──ハンス・ヨアヒム・レデリウスとディター・メビウスは活動の場を西ドイツの片田舎、ヴェーザー高地のフォルスト村へと移した。グリム童話にちなんだ土地とも遠くはない。クラスターの『Sowiesoso』のジャケットにあるような、ドイツの田舎らしいロマンティックで美しいところなのだろう。とにかくふたりはその村にあった家をスタジオに改築し、そこから数々の名作を録音することになる。ハルモニアのアルバムがそうだし、よく知られるようにアンビエントを志したイーノがまず訪ねたのも森のなかの彼らのスタジオだった。つまりクラスター&イーノが生まれ、そして最初のレデリウスのソロ・アルバム(ないしは『Selbstportrait』の2枚の音源)も録音されている。クラスターにとっての黄金期はフォルスト時代である。

本作『Tape Archive Essence 1973-1978 』は、タイトルがいうように黄金期におけるレデリウスのいままで表に出さなかった個人的な記録であり、音のスケッチ集で、それらはRevox-A77のテープマシン、Farfisaオルガン、エコー装置とシンセサイザー、4トラックのレコーダーによって描かれている。

また、じつをいえば本作は、2014年に同レーベルから3枚組のボックスで限定リリースされた未発表音源集のダイジェスト盤なのだが、CANのそれと同様、本作はコアファン向けの商品なんかではない。オリジナル作品と並べても何の遜色ないどころか、ヘタしたらこっちのほうがいいのではないかと思えるほどの内容になっている。

牧歌的で、穏やか(ピース)で切なく(メランコリックで)、控え目な実験と遊び心がある──レデリウスの作品の特徴を要約すればそんなところだが、しかしそうした陳腐な説明を越えたところに彼の音楽はある。モダン・クラシカルの先駆者なんていう評価もあるようだが、ぼくが彼の音楽を聴き続けているのは理由がある。極めて個人的な理由だが、ぼくはレデリウスによってシラフでいることの素晴らしさ、気持ちよさを教えられたと言っていい。まあ、これも陳腐な表現か(笑)。

いいや、先に進めよう。このアルバム、1曲目“Nachtens in Forst'”の神秘的な静寂からして相当なものだ。そして2曲目には、彼らしい遊び心あるピアノ曲“Springende Inspiration”が待っている。

レデリウスの音楽は甘ったるくもなく、また夢幻的なところもない。それはリズムの入った“Lied Am Morgen”にも通じる。田園風で、曲はメロディアスなのだが、音楽はこの現実からどこにも連れていかない。エレクトロニックな反復であっても、クラフトワークのようにトランスさせることはない。口当たりばかりが良いニューエイジとも違う。それでいてこの音楽は、リスナーの気分を良くするのである。

現在80代もなかばにいるレデリウスは、自らの音楽をいみじくも「荒れ狂う平和(A Raging Peace)」と形容している。戦争を経験し、壁が作られる直前に東から西へと身を移し、戦後ドイツの混乱のなかで貧困を経験し、さまざまな職(マッサージ師や看護師など)を長い間やりながら、運命というか何というか、よりによって天才コンラッド・シュニッツラーの導きによって音楽の世界に入っている。Klusterをはじめたとき、彼はすでに30代半ばである。

そんな彼のタフな人生経験からすれば、穏やかさにはつねに痛みが隣接しているのだろう。楽天的ではあってもイージーではない感覚が、彼の牧歌的な音楽には通底している。

“Rokkokko”はクラスターがもっともポップに接近した『Zuckerzeit』の頃の音源だろうか、ミニマルなピアノフレーズに無機質なリズムボックスがフィーチャーされているが、それでもこの曲が描くのはドイツのカントリーサイドであり、生い茂る緑や透き通った空気、こころ踊る田舎道だ。アルバム中盤の“Skizze 4 Von 'By This River'”と最後に収められている“Skizze 3 Von 'By This River'”は、『Sowiesoso』の写真で見られるような田園を流れる川へのオマージュだろう。そしてすべての音響には、当時の録音による独特のこもり具合の温かみがある。(アルバムのインナーにはフォルスト村の写真、そして当時の使用機材の写真も掲載されている)

芸術の都ケルンのネルフェニッヒ城をスタジオにしたCAN、商業都市デュッセルドルフにおけるクラフトワークのクリングクラング・スタジオ、そして、ヴェーザー高地の田園のなかの一軒家を拠点としたクラスター。場と音楽性はやはり関係しているのだろう。エイフェックス・ツインの『セレクテッド・アンビエント・ワークス85-92』がコーンウォールの彼の実家の部屋で作られたように、クラスターひいてはレデリウスは、エレクトロニック・ミュージックとは必ずしも工業都市や都会の音である必要はないという道を開拓した。

(追記)なお、1934年生まれのこの長寿のエレクトロニック・ミュージシャンは、同時にまったくの新作『Selbstportrait Wahre Liebe』も発表しているが、これもまたお茶目で、穏やかで、切なく、しかし悲しくはない。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE