MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- Jeff Mills ——ジェフ・ミルズと戸川純が共演、コズミック・オペラ『THE TRIP』公演決定

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース

- R.I.P. Amp Fiddler 追悼:アンプ・フィドラー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル

Home > Reviews > Album Reviews > NHK- Program

デンシノオト Mar 11,2015 UP

音楽は世界の無意識だ。ポップ・ミュージックであっても、エクスペリメンタル・ミュージックであっても、それは変わらない。音楽がアートになりえるのは、その一点によってのみともいえる。

この2015年初頭に、リチャード・シャルティエ主宰のサウンド・アート・レーベル〈ライン〉から発表された2作品は、そのことを強く再確認させるサウンド・アート・アルバムであった。NHK『プログラム』とコンラッド・エッカー『スリープウォーカーズ・イン・ア・コールド・サーカス』である。これらの作品もまた世界の混沌へのアジャスト/アゲインストを音によって実現しているのだ。ミニマル、コンクレート、ノイズ。そして不安定。光/黒。

NHKはマツナガ・コウヘイとムネヒロ・トシオのユニットである。彼らはソロや複数の名義を駆使しつつ、膨大な量のリリースを行ってきた。このNHK名義でも、〈ラスター・ノートン〉〈パン〉〈インポータント・レコード〉などの世界有数のエクスペリメンタル・ミュージック・レーベルから複数のEPをリリースしている。しかし、意外なことにアルバムは、この〈ライン〉からのリリースが初だ。そもそも〈ラスター・ノートン〉ではなく〈ライン〉からのリリース、というのも注目に値する。意外といえば意外だが、当然といえば当然だ。なぜなら〈ライン〉は、2000年代を通じて、ロウワーケース、グリッチ、ドローンなど「ポスト・デジタル・ミュージック」を支えてきたレーベルである。そして本作は、いわば「ポスト」以降の「ポスト」、つまりは「ポスト・ポスト」を象徴する作品に仕上がっているのだ。じつに「らしい」ラインナップといえよう。

本作のトラック名はすべて“Ch.”で統一され、匿名性を際立たせている(ユニット名がNHKに、アルバム名がプログラムなのだから、検索すると大変なことになる!)。また、NHK、プログラムなど、どこかTVのアナロジーのようにも感じる(私など本作を聴きながら放送終了後のTVをザッピングするような懐かしい気分すら引き寄せられた)。

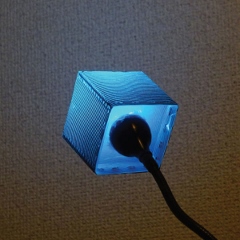

曲は、“Ch.1”から“Ch.10”までの全9トラックだ。曲名すらもグリッチを起こしている点に注目したい。ここにおいて抽象化された剥き出しのグリッチ・ノイズとビートは、純度100%の電子音響サウンドを実現している。静寂と炸裂の取り方が素晴らしく、カキンとした高音ノイズが耳にアディクトする。また、ビート/リズムにはどこかファンク・ミュージックのようなタメも感じる(アオキ・タカマサの音楽を思い出す)。いわば点滅する蛍光灯のようなデジタル・ノイズ・ファンク。しかし同時に、まるでコンセントの接触不良のように不安定なノイズ/音像の揺らぎを獲得しているのだ。そのバチバチと炸裂する電気の火花のような音は途轍もなく刺激的だ。すべての地盤が揺らいでいる感覚。地震のような感覚。ここに私は強い現代性を感じた。サウンド、コンポジション、リズム、ノイズ、揺らぎ、震動。現代のデジタル・ミュージックを聴くならこれである。あのショータヒラマの新作とともに耳に注入しよう。本作もまた現代の「ポスト・パンク」である。

一方、コンラッド・エッカーはベルリンのサウンド・アーティストである。昨年に〈ジギタリス・レコーディングス〉からアルバム『アイル・フェアーズ・ザ・ランド』をリリースしており、本作は2作めにあたる。またLumisokea名義では、〈オパール・テープス〉からEPをリリースしている。

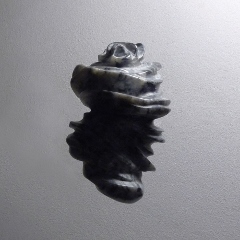

NHKの剥き出しのグリッチ・デジタリズムとは対照的に、コンラッド・エッカーは、アナログ・シンセサイザーの淡い音響を複層的に用いることで、どこか現代音楽的なコンポジションを実現している。ときに雅楽のような瞬間もあり、「電子音楽にトランスレーションされた武満徹か?」と思ってしまったりもする。かと思えば霧のようなノイズの中にテクノ的なビートが融解しているようなトラックもあるなど、一筋縄ではいかない音楽性が魅力的だ。素材と素材が衝突し、より響きと運動が、まるでオブジェのように生成している。まさにモノクローム・サウンド・オブジェとでも形容したい作品である。

どうやら、コンテンポラリー・ダンスのための音楽のようでもあり、そのためか肉体が通常の運動性から脱臼する音響的運動性を獲得している。また、どこかエリックMのサウンドとの類似性も感じる。ミュージック・コンクレート的なサウンド・スケープを、モジュラー・シンセの流行以降の感覚で新生させたような音だ。NHKの音が高音部分を強調したノイズであるのに対して、コンラッド・エッカーは中音域から低域を震動させるような太いノイズ/音響が魅力的だ。アナログ電子機械から発信される音の連鎖と震動とでもいうべきか。個人的には、このような音こそ西欧的な実験音楽の最先端という気もする。石造りの建築、教会の響きの遠い記憶。ミュージック・コンレクーティズム2015。本作は、インダストリアル・ミュージック・ムーヴメントにも合流している作品でもあり、現代的/最先端の電子音楽に共通する「ノイズのミュージック・コンクレート的な応用サウンド」とも言えよう。まさにモダン・ノイズ・コンクレート・ミュージック。

そう、NHKはグリッチの最先端であり、コンラッド・エッカーはインダストリアルの最先端に位置する音楽なのだ。言い換えれば、NHKはポスト・モダンな状況にアディクトする音であり、コンラッド・エッカーは西欧的なモダニズム以降に存在する音なのである。デジタルの電子音とアナログの電子音という差異もある。その意味で両極の存在なのであるが、同時に、ミニマル、コンクレート、ノイズ、不安定、光/黒というキーワードによって共通もする音でもある。この2作は、たとえば、ヴァレリオ・トリコリのサウンドとも共通する。ちなみに、ヴァレリオ・トリコリがヴェルナー・ダーフェルデッカーとともにジョン・ケージの「ウィリアム・ミックス」のリアライズに挑んだ『ウィリアム・ミックス・エクステンテッド』はかなりの傑作だ。ケージ以降の環境を近年のモダン・ノイズ・コンクレーティズムで上書きしたような作品であり、時代を象徴する一作といえよう。

ミニマル、コンクレート、ノイズ、不安定、光/黒によって成立するモダン・ノイズ・コンクレート・ミュージックは、ポスト・ポスト・デジタル・ミュージックである。ここにおいてデジタルとアナログの区分は消失する。これこそ新しい時代の新しい電子エクスペリメンタル・ミュージックなのである。新しい電子音楽は、人間が消失してしまう世界を表象する。あの電気の接触不良音も、あのアナログシンセのノイズも、人間が消失しても、そう、電源があるかぎり(それは限られた時間かもしれないが)継続する音のようだ。人のいない世界で鳴りつづけること。〈ライン〉の新作2作は、そんな時代の幕開けを象徴する作品である。

かつて〈ライン〉はポスト・デジタル・ミュージックをキュレーションしてきた。だが、いまはポスト「以降」の世界に突入している。いわばポスト・ポスト・デジタル・ミュージックの領域が、ここにある。またも、2015年の電子音楽ベストの上位がすでに決まってしまったようなものだ。むろん、明日のことなど誰にもわからないが。

デンシノオト

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE