MOST READ

- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース

- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ

- DJ Python and Physical Therapy ──〈C.E〉からDJパイソンとフィジカル・セラピーによるB2B音源が登場

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- aus - Eau | アウス

- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio

- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門

- 橋元優歩

- Geese - Getting Killed | ギース

- Ikonika - SAD | アイコニカ

- interview with Ami Taf Ra 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ | アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー

- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート

Home > Regulars > Forgotten Punk > #6:質問は答えよりも重要- ――『ポストパンク・ジェネレーション 1978-1984 』を読んで

ポストパンク・ ジェネレーション 1978-1984 サイモン・レイノルズ (著) 野中モモ (監修, 翻訳) 新井崇嗣 (翻訳) シンコーミュージック・エンタテイメント |

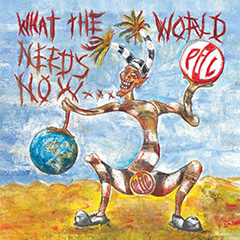

「反抗をカネにする」うしろめたさを誠実に歌うジョー・ストラマーを嘲笑するように、ジョン・ライドンは「反抗でカネ儲け」するために自分の新しいバンド名をPublic Image Limitedという会社名義にした。マガジンは――これもザ・レインコーツの記事で書いたことだが――パンクのルールとなった左翼思想への違和感を、左翼にも右翼にもどちらもにも付かないんだという政治的決意とともに"ショット・バイ・ボス・サイド"で表明した。

ポスト・パンク台頭の背景にはサッチャー&レーガン(&中曽根)が推進する新自由主義政策があった。とくにイギリスにおいては、そのため音楽から政治性が消えることはなかったが、興味深いのは、多くのバンドがクラスのような従来的な政治集会を前提とする活動とは距離を保とうとしたことだった。パンクの団結心という抑圧から解放された反抗のあれこれといった観点においてもレイノルズが言うようにポスト・パンクは「先回りした」と言えるかもしれない。マガジンのハワード・デヴォードのように、マーク・E・スミスもまた政治性は集団ではなく個人として表明......いや、わめきちらした。「すべてを疑え」が合い言葉だった。パンク・ロックどころかRAR(ロック・アゲイント・レイシズム)といった団体でさえもその対象となった。

そして生活におけるミクロな政治学が歌われた。あるいはまた、積極的な読書によって得た知識は頻繁に歌詞に引用された。それは気まぐれなボヘミアン的好奇心に導かれたものか、さもなければ深刻な問題意識の結実だった。ドストエフスキーからカミュ、ユイスマンスからJ.G.バラード、ブレヒトからアルチュセール、ベンヤミン、ニーチェ、そしてイギリスのバンドの多くはたいてい「仕上げにシチュオシオニズムをちょいと」ふりかければできあがり――というわけでもなかったが、そういうバンドの代表格がギャング・オブ・フォーだった。

ポスト・パンクの功績として、女性バンドを数多く輩出したことも見逃すわけにはいかない。しかも彼女たちは、旧来の女性アーティスト像を否定する女性アーティストだった。男の視線をあざけるように泥んこのヌードで登場したザ・スリッツ、あるいはその逆で、ポップ・ビジネス界の常識のあさましさを暴くように普段着のまま登場したザ・レインコーツ、「パーソナル・イズ・ポリティカル(個人的なことは政治的なこと)」を信条としたデルタ5といったバンドは、音楽業界の男たちが求める女性専用のイスをぶちこわして、自分たちが本当に座りたい自分たちの席を確保した。

また、ポスト・パンクはインディペンデント・レーベルによって支えられていたが、それはたんなる自主制作でもなければ、たんなる個人レーベルでもなかった。特筆すべきは〈ラフ・トレード〉で、ジェフ・トラヴィスによるこのレコード店/レーベルは、それまで男の世界だったレコード店に女性を送り込み、社長を含めた従業員全員が同額の報酬という平等主義を貫いて、会社組織そのものにポスト・パンク的な思想を当てはめた。アーティストとの契約の場から弁護士を追い出した「50:50」契約に関しては、ザ・レインコーツの記事に書いた通りである。

音楽的なことで言えば、先述したように、ポスト・パンクは白いロックンロールを否定して、むしろそれ以外のジャンルとの接続をはかった。レゲエ、アフロ、ジャズ、ファンク、クラウトロックやエレクトロニック・ミュージック、現代音楽やノイズ、あるいはパンクが否定したプログレッシヴ・ロックのようなヒッピー・ミュージック――ロバート・ワイアット、キャプテン・ビーフハート、イーノのアンビエント・ミュージック、そしてパンクが毛嫌いしたディスコにも近づいた。ジ・アソシエイツのようにフランク・シナトラや映画音楽に着目したバンドがいるいっぽうで、スロッビング・グリッスルのように60年代末のアングラ文化に端を発しているバンドも珍しくなかった。あらゆる位相において、ポスト・パンクは多様だった。

中学生のときに初めて"サティスファクション"という曲をディーヴォの演奏で聴いた。なんて格好いい曲だろう、と思った。あとになってザ・ローリング・ストーンズによるオリジナルを聴いて、その古くささに愕然としたものだった(その良さは20代になって理解できたが)。ディーヴォの奇妙なユニフォームがロックンロールのケバケバしい服装に対する皮肉だったように、PiLはシックなスーツ姿でメタリックな響きをかき鳴らし、ワイヤーは"ジョニー・B・グッド"をワンコードで演奏した。スロッビング・グリッスルは「音楽をやらない」ことをコンセプトに、ステージ上でヌードになったり、客に血のりを浴びせたりした。オレンジ・ジュースはロックの性表現のすべてを拒み、潔癖性的なアコースティック・サウンドを展開した。ポスト・パンクのロックの文法に対するこうしたシニカルでニヒルな態度をポップの史学ではしばし"アンチ・ロック"と呼ぶが、実際のところ1979年の話をすれば、ロックンロールは加齢臭漂うただ髪の長い老体として最低の扱いを受けていたのである。

ポスト・パンクはロック・ジャーナリズムも変革した、とレイノルズは書いている。ポスト・パンク系の新しいジャーナリズムは、不良性をインテリ的に反逆だとあがめる論法やストリートへの狂信、天才だの狂人だのといったお得意のクリシェ、あるいはニュー・ジャーナリズムの影響下で氾濫したなれなれしい口語的文体「~だよね」「~じゃないのかな」「~しようか」「~だぜ」といった近過去のロック批評へ意義申し立てをした。ジョン・サヴェージとポール・モーリー(のちの〈ZTT〉の創設者、アート・オブ・ノイズとなる)がその代表だったとレイノルズは書いている。

メディアに掲載されるインタヴュー記事においても変革は起きた。アーティストの側でもただ自分の趣味や影響について語る形式的な安易さを拒み、深い議論を好んだ。話は政治や読書、哲学や映画など多岐におよび、インタヴュー記事は、いつかしか深刻な問題について議論する場にもなった。

ポスト・パンクの時代は、音楽ライターがそのままバンドのメンバーになることも珍しくなかった。ポール・モーリー以外でも、オルタナティヴ・TVを結成するマーク・ペリーがいたし、PiLやザ・スリッツらと交流のあった女性レゲエ・ライターのヴィヴィアン・ゴールドマン、のちにザ・プリテンダーズを組むクリッシー・ハイドといった人たちも有名だった。スクリッティ・ポリッティにいたっては、「理屈だけの参加でもそれが重大な貢献とみなされ」メンバーとしたほどだった。

COLUMNS

- Columns

Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記

Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns

2025年のFINALBY( ) - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns

なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記

Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns

Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns

Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns

英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns

9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

8月28日 岸部四郎 - Columns

8月のジャズ- Jazz in August 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第一回(前編):服部良一と小西康陽の奇妙な縁

DOMMUNE

DOMMUNE