MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Regulars > 編集後記 > 編集後記(2017年12月30日)

不思議なもので、客入りが悪いライヴ、驚くほど人が少ないクラブというのは、むしろ記憶に残ったりする。1998年の冬のロンドンで観たハンス・ユアヒム・レデリウスのライヴは、入って2分もすれは客の顔ぜんぶを憶えられるほどの少なさだった。5人いたかどうかの世界。WIRE誌がオーガナイズしたイヴェントで、いかにも学生風の若者が下北のTHREEぐらいの広さの場所でじっとしている(いまならスマホをいじっているだろうが、当時はそんなものはないのでビールを飲んでタバコを吸って、ただじっとしているしかない)。

90年代といえば、クラウトロック・リヴァイヴァルの時代である。入手困難だった音源が次々とCD化されて、アナログ盤でも再発された。なのに……こんなものなのかと。日本でのクラスターのライヴもものすごく盛況だったわけではないが、それにしても、まあ、クラウトロック・リヴァイヴァルの震源地のロンドンで5人とはなんという寂しさか(ある意味、これこそロンドンぽいのだが)。

しかしながら、その寂しさ、なんというか、微笑ましい寂しさとでも言えるような居心地の良さがそこにはあり、これほどレデリウスの音楽を聴くに相応しい条件もなかろうと思えてきた。ある意味、それはぼくにとって贅沢な夜だった。

翌日の昼前、ホテルをチェックアウトした当時64歳のドイツ人は、黒いトレンチコートを着て、機材と着替えが入っているであろうスーツケースを持ってひとりで現れた。このまま彼が住んでいるオーストリアに帰るという。そのわずかな空き時間に取材に応じてもらった。あの寒いロンドンで、名声あるアンビエントの巨匠がひとりで荷物を持っている姿も、なんというか、レデリウスらしいなと思った。

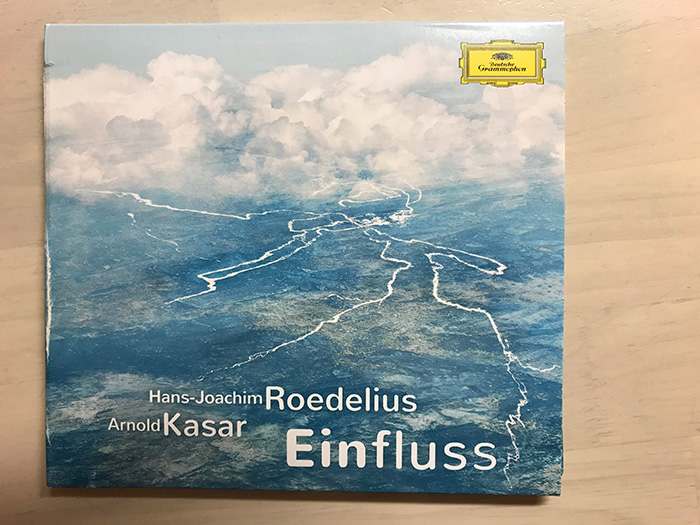

そんなわけで2017年に83歳になったレデリアスの新譜(ソロではない共作)を見つけて、しかもドイツのグラムフォンからのリリースなので、これはCDで買ったのだが、少し調べてみると、この人は毎年複数枚の作品を出し続けている。アンビエントを賞揚しているメディアにあるまじき行為だが、まったくノーチェックだった。しかも2000年代以降はほとんどが共作で、これはきっとレデリウスの人間性も関与しているのだろう。彼の決定的な名言に「raging peace(荒れ狂う平和)」というのがあるが、レデリウスの音楽はソロになってからはとことん穏やかであり、平和的だ。

Arnold Kasarなるベルリナーとの共作の『Einfluss』は、まあ言ってしまえば80年代に確立した彼の芸風の反復である。ピアノを習ったことのない人間が演奏する微笑ましいまでにシンプルなピアノ。荒れ狂う平和の反復。素晴らしい録音が、もういちど新鮮な気持ちでレデリウスの音楽に向かわせる。まだ聴いたことがない人はぜひ聴いて欲しい。

エルヴィス・プレスリーよりも1年早く生まれたレデリウスは、ドイツ人として第二次大戦を経験している。そしてArnold Kasarがライナーで言うには、クラウトロック・リヴァイヴァルの90年代にさえも彼の居場所はドイツになく、そしてぼくの経験によればロンドンにもなかったのだろう。いや、そんなことはないか、あの観客5人ぐらいの会場は彼の居場所だった。トニ・ブレアの時代である。ロンドンにはイケイケのナイトライフがあったが、当たり前の話、つねに、それだけが世界ではないのだ。

サッカーがわかりやすい例だが、重要なのは必ずしも点取り屋だけではない。2018年もよろしくお願い申し上げます。

※紙エレキングvol.21の表紙の裏の写真は、坂本麻里子さん撮影のものです。ロンドンは、高橋勇人も住んでいるペッカムの壁でした。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE