MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > inteview with Satomi Matsuzaki (Deerhoof) - ディアフーフの10作目と彼女の記号性

ディアフーフ ディアフーフ vs イーヴィル Pヴァイン・レコード

|

『ディアフーフVS.イーヴィル』は、ディアフーフにとって10作目のアルバムとなる。驚くべきことに、キャリアはすでに16年。『アップル・オー』からの印象が強いためか、ディアフーフといえば2000年代のインディ・シーンを支えてきたバンドだというイメージがあるかもしれないが、彼らは実際のところ90年代組だ。しかしたとえば、昨年20年のキャリアを持つスーパーチャンクの新作が長年のファン層をメインに温かく迎え入れられたこととは好対照に、本作は2011年の作品として、あたかも新人バンドであるかのような緊張感を持って聴かれるはずだ。「新人バンド」とは言い過ぎだろうか。成熟した彼らの音には、シーンを彩る若きローファイ勢を蹴散らされかねない横綱相撲の風格があるのだから。それでもそう呼びたくなるのは、ディアフーフが頑固にトレンドから距離をおき、ひとつひとつの作品がつねに新しくあるように自らのオリジナリティを深めているからだ。今作もじつに刺激的で、かつストレート。まさにオンリー・ワンな存在感を見せつけている。

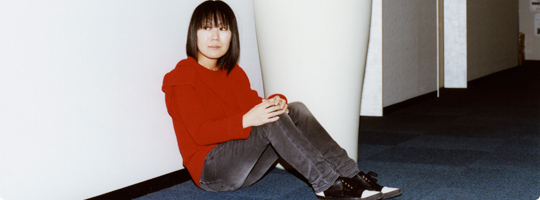

2010年の暮れまで1年余りの短い帰国生活を送っていたヴォーカルのマツザキ・サトミ氏に取材することができた。氏はディアフーフのその強烈な個性を大きく担っているばかりではなく、世界で活躍する日本人女性としても非常にリスペクタブルな存在である。彼女自身が始祖ともいえる平板でチャイルド・ライクなヴォーカル・スタイルには、音としても姿勢としてもマッチョイズムに対する批評を感じるし、その意味では古巣である〈キル・ロック・スターズ〉が持つライオット・ガール的な表現を、彼女たちと真逆の方法で示しているとも言えるだろう。

さらにそこには、敗戦からのモチーフである「大人になれない日本」というイメージもどこかで重ねられているのではないだろうか。奈良美智氏の絵画や村上隆氏が戦略的に用いているアニメ的表現と共通する問題を、世界は「サトミ・マツザキ」の中にも求めている......女性として、また敗戦国側の人間として、彼女の歌は強い外部性として機能するはずだというのが筆者の推論である。本インタヴューでは、アルバム制作の背景についてもさることながら、マツザキ・サトミという無二のヴォーカリストが帯びるそうした記号性にも迫りたい。

......と意気込んだが、質問は非常に鋭くかわされてしまい、むしろ客観的な日本評を突きつけられる形となった。結果として氏の軽やかでシャープな知性をビシビシと感じられるテキストになっていると思います。ご堪能ください!

2000年......一生懸命ディアフーフをやっていたので、あっという間に過ぎましたね。曲つくってアルバム出してツアーして、『アップル・オー』くらいは毎年出してますよね、ツアー行きながら録音してて。レディオヘッドのオープニングやってるときなんて楽屋でミックスしてました!

■今回の作品が10作目で、キャリアも16年とすごく長い活動をされているわけですよね。でも90年代半ばくらいから活動を続けているバンドだと、普通は「アガリ」感が出てしまって、新作が出ても昔からのファンが買うだけだったり、話題にはなるけど若い人が買わないといったことになりがちですが......

サトミ:「アガリ」って、「お茶があがる」とかの「アガリ」......?

■すごろくでゴールにたどりつくとか、「一丁あがり」とかの「アガリ」です。

サトミ:ああ、そっちの。はい。

■はい。ですが、ディアフーフの新作を聴かせていただいたんですが、もうほんとに現役感があるというか......

野田:現役だよ!

■はは。なんというか、ほんとの意味での現役感というか、若いバンドに与える緊張感が大きいと思いました。昔からのファンが、ファンだから聴くとかいう感じじゃなくて、作品として今に訴える鋭さがあり、若いアーティストもリアルなライヴァルとして聴く、というか。今作についてあらかじめこうしようというコンセプトや方向性というのはあったのでしょうか。

野田:10作目って感じがしないもんねえ。

サトミ:ええと、今作は16年目ということで「スウィート・シックスティーン」というコンセプトでつくったんですね。「16歳」っていうイメージは、カラフルで、ポップで、反抗的で、ちょっとひねくれてて......っていうものです。すごく複雑な心境が16歳にはあるから、そこからイメージをふくらませていったら、エレクトロで、キャッチーで展開が速くて、流れる感じになりました。あとアルバムも短くなって。16歳だからアテンションも短い。

■大作、という感じではなくて、勢いを大事にしたような感じでしょうか。

サトミ:うーん、「大作」って、べつに大袈裟でなくてもいいと思うんですけど。やっぱり16歳って考えてることがどんどんどんどん変わっていきますよね、いま話してたと思ったら次の人がもう全然違う話してたりっていう。あとはスーパー・ヒーローとか、ゲーム感とか、エキサイティングで落ち着きがないものを作っていったら、今作ができあがってました。

■たしかに、たとえば『レヴェリ』とかと違って、すごく実験的でめまぐるしい展開があってという作風ではなくて、すごく疾走感のある、前に前に駈けてるような印象の曲があったりします。たとえば6曲目("スーパー・デューパー・レスキュー・ヘッズ")とか。2曲目("ビホールド・ア・マーヴェル・イン・ザ・ダークネス")とかもすごく好きです。

野田:僕も好きです。

サトミ:私も"ビホールド・ア・マーヴェル・イン・ザ・ダークネス"好き。なんかこう、アコースティック・ギターの気持ちいいストラミングが流れるようで、さわやか。16歳は元気だけど、瞬発的でたまに疲れちゃうから。たとえば高校の科目とかでも体育のあとに美術のクラスがあって、上り下がりがあって疲れちゃう。それで息抜きの感じで入れたんです。ほんとは20曲くらいあって、めまぐるしく、面白い曲ももっとありました。でも、短いくらいがすごくしっくりきたんですよ。コンセプトに。

■ストロングでストレートな力っていうのを感じるアルバムで、その点ですごく愛される作品になると感じました。評価ということとは別に、愛聴されるアルバムってあると思うんですよ。『レヴェリ』とかもすごく好きで素晴らしいアルバムだと思うんですけど、普段よーく聴くかっていうとまたちょっと違って。この作品はほんとによく聴くことになるだろうなあと思いました。

サトミ:バンド自体が同じことを繰り返したくないっていうのと、他のバンドを例に挙げるとキャリアが長ければ長いほど、ファンが前のヒット曲に執着しちゃって、ライヴにその曲を聴きにくる場合が多いと思います。アンコールにヒット曲とかを取っておいて、最後にそれをやるからみんなも最後までいる、みたいな感じになりますけど、そういうのは目指してなくて、いつも新しいことをみんなが期待してくれるような、そういうバンドになりたいな。だから過去のアルバムでやったことは次はやらない。新しいことにチャレンジしていくのが常に目標です。

■まさにそういう作品だと思います。ご自身で好きな曲はどれですか?

サトミ:私も2曲目("ビホールド・ア・マーヴェル・イン・ザ・ダークネス")です。その曲は最近のツアーでも演奏しています。だから毎日弾いてると、それだけ理解も深まるし、愛着も湧いて。

■「理解が深まる」というのは面白いですね。メンバーのひとりひとりがわりとがっちりと曲を作ってくるって聞いたことがあるんですが。

サトミ:だからレコーディングしたときは、みんな初めて聴いたっていう感じになります。「じゃ、こういう進行でハイっどうぞ」みたいな。「ハイっ、Now!」みたいに始まる。そんなふうだから、逆に真っ白な頭のままですね。飛び込んできたままのを、さらっとやります。

■それはかなりかっちり曲を作ってあるからということですか?

サトミ:かっちりっていっても、フィーリングとか弾き方とかは、レコーディングしながら何テイクも録って選ぶので、最終的には自分たちでも意外な感じに仕上がることが多いです。「あ、このテイクとあのテイクを採って、繋げた!」みたいな。それで、ライヴをこなしているうちにまたアレンジとかが変わっていきます。それが「(曲への)理解が深まる」っていうことなんでしょうね。

■なんか楽譜が売られてたりするって聞いたので。

サトミ:あ、それは前のアルバムですね。どちらにしても、リリース前は誰かがリークするんです。それでリークを防ぐために譜面にしようって。今回のはグローバル・リーキングといって、すでに世界各国で1曲ずつリークされてます。だから全曲フリーでストリーミングできます!

■なるほど、では皆さんが楽譜で曲を作って持ち寄っているというわけではないんですね。そうだとしたら変わったバンドだなあと思ったんですが。

サトミ:そういうわけではないですね。メンバー全員アメリカ各地に住んでいるので、mp3を送りあって作っています。「ここはこうした方がいいんじゃない?」って、その度にテキストで打って、また作り直して送りあうっていう感じで。

■わりと突発的な印象の曲もあるのに、じつは緻密に作られていたりするのかなと想像しました。

サトミ:ライヴはすごく突発的で、アレンジとかもバラバラに変えたりとかします。けっこうカット・アップした感じで、今回もA-B-A-Bとか決めてなくて、あとでパズルみたいに部分部分を組み合わせたりしてます。

取材:橋元優歩(2011年1月24日)

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE