MOST READ

- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース

- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!

- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定

- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場

- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール

- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由

- ele-king presents HIP HOP 2025-26

- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

- KEIHIN - Chaos and Order

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026

- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築

- Autechre - Move Of Ten

- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」

- DIIV - Boiled Alive (Live) | ダイヴ

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

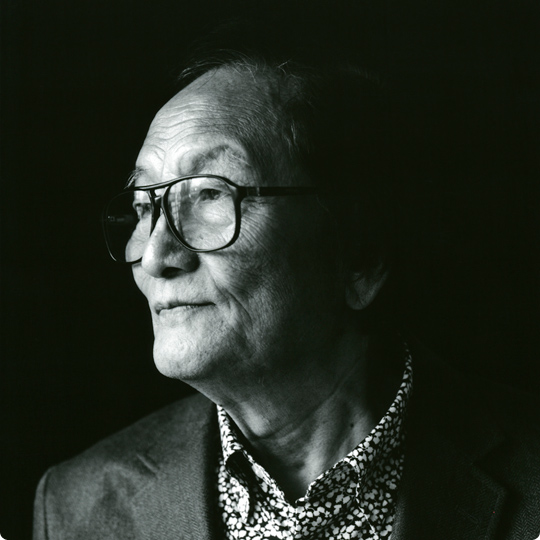

Home > Interviews > interview with Isao Tomita - 音に色を塗る

ニューヨークはね、ロスと違ってアメリカでもヨーロッパ側だから保守的なところがあるんです。面白いことに、ヨーロッパのなかでもイギリスだけが違ってましたね。イギリスは、けっこう受けたんですよ(笑)。ところがフランスあたりになるとね(笑)。

冨田勲 月の光 BMG JAPAN |

Wendy Carlos Switched on Bach 日本コロムビア |

■質問を変えますね。シンセサイザーを使った最初の作品はドビュッシーの『月の光』(1974年)の演奏でしたが、ドビュッシーの作品を選んだ理由を教えてください。

冨田:それはもう、ワルター・カーロスの『スイッチト・オン・バッハ』を意識しました。当時、参考になるものを探していたんです。シンセサイザーだけで1枚のアルバムを作ったとなるとワルター・カーロスしかいなかったんです。しかし、あれはどう聴いても線画的と言いますか、オシレーターの、さっき言いましたように放っておけばおのずから出てくるような音なんですね。バッハの曲はそういうところありますよね。バッハは対位法の使い方は天才的で、構築の仕方もすごいですね。まあ、超天才的な作曲家なんで、だから線画的に演奏しても形になってしまう曲なんです。だけど僕はシンセサイザーというのは画家の使うパレットのようなものだと思ってましたから、そうなるとフランスの印象派になるわけです。

■それはすごく面白い話ですね。僕はクラシックに関しては浅学ですが、たしかにバッハにはそういうところがあるのは僕なりに理解できます。ロックで言えばポール・マッカートニーみたいな人ですよね。作曲が優れているから誰がカヴァーしてもそこそこ様になってしまうと言いますか......。でも、だからドビュッシーだったんですね。

冨田:これだったら勝負できるかなと思ったんです。色合いを出したかったんですね。線画とは違ったものを出したかったんです。

■ああ、なるほど。そうだったんですね。そのお話はとても面白いです。僕はてっきり、冨田さんの代表作となった『惑星』(1977年)がそうであるように、宇宙というテーマ、冨田さんのコズミック・ミュージックの第一歩ということなのかなと思っていました。でも、違ったんですね。

冨田:違うんですね。色彩なんです。色合いです。フィルターがあって、楽器では出ない音色が出せる。そこで勝負しない手はないなと思ったんですね。

■ではなぜ、その後『惑星』のように宇宙をテーマにすることになったんですか?

冨田:ドビュッシーをやって、賛否両論でした。「けっこう良い」っていう人もいましたが、「あれは邪道だ」という人もいました。しかし音楽的でなければ音楽以外の何かが聴きてに感情移入をする。ぼくはそれで充分なのです。僕はね、わりと実況中継的音楽というものに興味があるんですよ。

■実況中継的音楽?

冨田勲 源氏物語幻想交響絵巻 日本コロムビア |

冨田:そこでなにかがおこなわれているという。たとえば......、これはオーケストラでやったものですが、僕には『源氏物語幻想交響絵巻』というアルバムがあります。そのなかで、王宮の庭園でされている儀式であるとか、六条御息所の生霊が出て来て葵の上との、まあ女同士の争いですよね。それから、たとえば葵祭の行列の見物の場所取り争いですよね、そういう、なにか起きている場所のパノラマ音、それを実況的に描く......。レスピーギの"ローマ3大交響詩"からおおいに影響を受けています。そういう何かがおこなわれている情景を表現するためにサラウンドである必要があったんですね。源氏物語の最後の"宇治十条"の浮舟の場面もそうです。雪が降る宇治川に浮舟が入水自殺をはかる切ない場面の表現なんですが。

■ああ、なるほど。それで立体音響(サラウンド)でなければならない。

冨田:それを僕は適当な表現がないので実況中継的って言ってしまうんですけど、だから『惑星』も同じなんです。宇宙のどこかでおこなわれていることと言いますか。あの作品のなかでは、たくさんの宇宙スタッフたちのインターカムの音が入ってくるでしょ。当時のインターカムの音は悪いんですよ。でも、そのうちインターカムで歌い出してしまったりして(笑)。

■なるほど。『惑星』もたまたま『惑星』であって、その本質は、何かが起きている"場"を音で表現しているんですね。

冨田:そうなんです。それをサラウンドで作ってしまおうとしたんです。聴いてそんな感じするでしょ?

■はい、たしかにそれはいま理解できます。空間を創出すると言いますか。

冨田:ただ、それほどアート的ではないかな(笑)? やりすぎて。へんな宇宙人も混じっていますし、"木星"なんかもね、UFOがどっかから飛んできたり(笑)。

■『惑星』には茶目っ気があるんですね。

冨田:ありますね。手塚治虫さんのアニメの音楽をやってきていたんでね、もう「ぱふぉぱふぉぱふぉ」とか、ヒゲオヤジやヒョウタンツギのイメージです。実はあの作品は手塚さんからの影響が強いですね(笑)。

■なるほど(笑)。しかしいまお話をうかがって思ったのは、冨田さんの場合は、リスニングというよりもエクスペリエンス(体験)ということのニュアンスが強いのかなということなんです。

冨田:いやね、僕らの世代、子供の頃に音楽なんてなかったんです。戦時中ですから、西洋音楽は聴くのも演奏も禁止、ラジオから聞こえてくるのは、軍歌、国民歌謡、文部省唱歌だけなんです。ジャズもシャンソンも、ラテンも、西洋音楽はすべて禁止されていたんです。音楽なんかなかったんです。そして日本が負けて、進駐軍が入ってきたときに、進駐軍向けのラジオ放送のなかにおもちゃ箱をひっくり返したようにいろんな音楽が出てきたんです。僕らの世代のミュージシャンはみんなそこから影響を受けたんですね。それまで音楽を知らなかったんですけど、ちょうど好奇心旺盛な年代のときにカルチャー・ショックが起きたんですね。

■そのお話は、大きくは戦後リベラルのなかで洋楽に慣れ親しんだ僕の世代にもつながりますね。

冨田:ただね、3歳の頃から教育ママにピアノを習わされて、やれソナチネだとかバイエルだとかやらされたようなのとは違うんです。教育された世代とはどうも違うんです。父の仕事の都合で北京に行っていたことがあったんですけど、天壇公園の音の反響に5歳のときにものすごく驚いたんです。それで帰国して、昭和16年かな、ラジオで蓬莱山、仏法僧の放送を聞いて、それで僕はどうしても仏法僧の声を聞きたくて、岡崎の比較的近くの三河の蓬莱山まで行って、夜中の宿坊で......、宿坊ったって、人気のない、信仰をもった年取った人がちらほらいるような、蝋燭もないから山で拾った雑木をかまどで燃やして明かりにしてましたけど......。その宿坊から仏法僧の声を聞いたんですね。

■宿坊にはお父さんと行かれたんですか?

冨田:父は兵隊に取られていませんでした。8歳上の従兄弟と行きました。その記憶が忘れられず、NHKのサラウンド番組で霊山のあちこちに楽器を配置をして「仏法僧に捧げるシンフォニー」というのをやりましたけど、崖の山で音の反響が面白くそのときの"場"の音を利用したシンフォニーを書いたんです。つまり岩肌を反響する音の聞こえ方に興味があったんですね。だから『Planets(惑星)』も同じ考えなんです。当時あれは音楽じゃないと言われましたけど、もともと音楽をやろうとは思っていなかったんです(笑)。音楽でないのなら音楽でないもの。それを聞いた人が何かを感じ取ってくれればいいんです。

■なるほど。それもまた興味深いお話ですね。ところ僕はもうひとつね、冨田さんが当時、1977年の時点で国際的に活動されましたでしょ。そこにも興味があるんですね。たとえばアメリカのジャーナリストが書いたレヴューを読むと、そのレヴュワーは『惑星』を評価しているんですけど、文章のなかに「クラシックの純粋主義者からは叩かれているが......」みたいなくだりがあるんですね。

冨田:そうそう(笑)。とくにニューヨークはね、ロスと違ってアメリカでもヨーロッパ側だから保守的なところがあるんです。面白いことに、ヨーロッパのなかでもイギリスだけが違ってましたね。イギリスは、けっこう受けたんですよ(笑)。

■それはわかります(笑)。

冨田:ところがフランスあたりになるとね(笑)。

■はははは。

冨田:もうすごかったですよ(笑)。

■当時『惑星』を聴いていた客層というか、どんなオーディエンスだったんですか?

冨田:そこまでは僕は意識していないですよ。僕はただ好きで作って、聴いた人が自分の気持ちのなかで何か、ある場を想像してくれたら良いなとは思ってましたよ。それがシンフォニーなのか、シンセ音楽なのか、作っている僕自身がそんな区分けは考えていない。今回の『PLANET ZERO』だってそうですよ。音楽でなくても良いんです。いまの若い人たちも、きっとそこはこだわるところじゃないと思うんです。

■まったくその通りですね。いまそこにこだわることはないですよね。

冨田:ただいまは別の意味で過渡期だとは思いますけどね。

■海外と国内との反応はどんな差がありましたか?

冨田:日本はもう......保守的ですよね。ドビュッシー(の『月の光』)を日本からは出せないと、それでアメリカから出したわけですから。日本では誰も認めてくれませんでした。

■それでアメリカのRCAとコネクションができたんですね。

冨田:そう。『スイッチト・オン・バッハ』を手がけたピーター・マンヴェスがRCAに移籍していたんですね。彼のところに持って行けば絶対に反応してくれるだろうと。彼しかいないと。それでピーター・マンヴェスのところに持って行ったんですね。

■そういう経緯だったんですね。

冨田:やっぱああいう人がいないとね。

■そうですよね。

冨田:あとは営業ですね。

■営業ですか。

冨田:これはという企画でも営業でダメになったんですよ。要するにこんなものをレコード店のどの棚に置くんだと。映画でもないし、クラシックでもない、室内楽でもないし、ジャズでもない。

■ロックでもない(笑)。

冨田:そうなると、営業から「売れない」と言われるんですよね。『スイッチト・オン・バッハ』なんか効果音というコーナーに置かれてましたからね。

■効果音はないですよね。

冨田:それじゃ、ちょっとねと、そしてピーター・マンヴェスのところに持って行ったんですね。そうしたら彼が「すぐにやろう」と言ってくれたんです。その反応の違いたるやすごかったですよ。営業にプッシュする力もまったく違っていたんですね。話が通るのが早かったですよ。それから、『ビルボード』や『キャッシュボックス』、業界誌、あるいはニューヨークの大きなレコード店「サム・グーディー」だとか、発売前にそういう人たちを集めて記者会見を開くからもういちど来てくれと。

■『惑星』のヒットもアメリカが先だったんですか?

冨田:そうです。日本では出してないんです。

■アメリカ先行だったんですね。オリジナルはアメリカ盤になるんですね。あのジャケットも。

冨田:『Planets(惑星)』はそうですね。アメリカで作ったジャケットをそのまま使うと、日本では使用料を払わなければならないので、『月の光』も『火の鳥』も日本でジャケットを作ったんですが、『Planets(惑星)』のジャケットはアメリカ盤のがあまりにもいいんでね、お金を払ってまでもアメリカ盤のものをそのまま使ったんです。今年コロムビアから出した『惑星 ultimate edition』のジャケットの河口洋一郎さんによる宇宙探索機のイラストもなかなか負けちゃいないというか。はやぶさ(小惑星探査機)のイメージとして描いたんですよね。僕はこのイラストに触発されて曲を書いたくらいなんですが......"イトカワとはやぶさ"ね......、そういえば糸川(英夫)博士(注:日本の宇宙工学の父)は、僕のこの『Planets(惑星)』ができたときにバレエを踊ってくれたんですよ。しかも帝劇でね、

■帝劇で!

冨田:60の還暦だというのに、踊ってくれてね。

取材:野田 努(2011年11月17日)

INTERVIEWS

- interview with Shinichiro Watanabe - カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由 ──渡辺信一郎、インタヴュー

- interview with Sleaford Mods - 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 ——痛快な新作を出したスリーフォード・モッズ、ロング・インタヴュー

- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー

- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー

- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー

- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る

- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー

- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト

- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー

- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る

- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る

- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る

- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ

- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」

- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー

- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー

- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE