MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

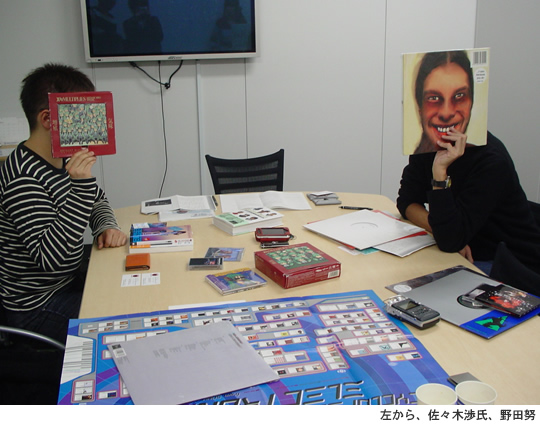

Home > Interviews > TECHNO defintive 初音ミク・ヴァージョン(前編) - ――『増殖』スペシャル対談:佐々木渉×野田努

HMOとかの中の人。(PAw Laboratory.) - 増殖気味 X≒MULTIPLIES U/M/A/A Inc. |

「初音ミク」の開発者である佐々木渉氏は、発売当初から現在にいたるまで、「生みの親」としてさまざまな場で発言を求められてきた。功績ある開発者として、ビジネスの開拓者として、日本の新しいカルチャーの最前線を拓いた証言者として。しかしその一方で、初音ミクという複雑で巨大な遊び場(=プラットフォーム)が巻き込むありとあらゆる事象については、おおむね静観の姿勢をとっているようだ。開発者の立場から、多くの人が楽しむその遊び場を壊すようなことがあってはならない......氏はおそらくはそのような思いから、日々生まれてくるおびただしい初音ミクと、おびただしいコミュニケーションのありようとを見守っているのではないだろうか。初期『ele-king』0号からの読者であったというディープな音楽体験を持ち、アンダーグラウンド・カルチャーへの理解も人一倍である佐々木氏ならではの哲学が、そこには存在しているように思われる。

今回、そんな佐々木氏と、ele-kingの「生みの親」、野田努との対談を収録することができた。テクノの話題にはじまる音楽談義だが、初音ミクの少女性に向けた野田の素朴な疑問や、ボーカロイド以前のポップス史において、「声」の変調がいかなる意味を持ってきたのか、ボカロ文化を世界はどのように受け入れるのか、といった広い話題を含むトークになっている。前・後編に分けてお送りしましょう!

すべてはテクノにはじまる

エイフェックス・ツインの音楽もライターさんの書いてることも、「なんで、どうしてこうなっちゃったんだろう!?」みたいなことが多かったですよね。「夢のなかで音楽が浮かんで......」「彼はDJセットにやかんを持ち込んで......」とか(笑)。(佐々木)

あの頃は、作家の優位性みたいなものへの否定もありましたからね。いちど作品を投げてしまったら、どう解釈されようがそれは受け手の自由であるという態度がいっきに広がった。(野田)

佐々木:僕が初めにテクノのCDを買ったのは中学生の頃で、『テクノ・バイブル』というY.M.O.のボックスセットだったんです。当時は電気グルーヴなどが人気だった頃で、先輩の影響もあってテクノをどんどん聴いてました。でも、個人的にはいきなり『ガーデン・オン・ザ・パーム』(ケン・イシイ)なんかにすっと入っていけたタイミングでもあって、アンビエント寄りのものを、「クラブ向けのテクノとは違うものなんだなあ」と思いながら聴いたりしていました。

野田:へー。

佐々木:札幌もクラブはけっこうあったので、プレシャスホールなんかには高校の頃から行ってました。音はほんとに好奇心にまかせて聴いてましたね。『ele-king』は0号から読ませていただいていたんですが、思春期の自分はエイフェックス・ツインとかの取り上げられ方にすごく刺激を受けました。彼の音楽もライターさんの書いてることも、「なんで、どうしてこうなっちゃったんだろう!?」みたいなことが多かったですよね。「夢のなかで音楽が浮かんで......」「彼はDJセットにやかんを持ち込んで......」とか(笑)。

野田:あははは(笑)!

佐々木:そういうおもしろい音楽をやっているほうへどんどん向かっていきました。当時はインターネットとかがなくて、試聴できるといったら地元のCD屋くらいで。でもそこは〈ソニーテクノ〉(※1994年、〈ワープ〉〈R&S〉〈ライジング・ハイ〉の3レーベルを中心にソニーが日本盤として発売、90年代のテクノ・ブームの土台となった)だけは聴けたんですよ。

野田:ああー、試聴自体がまだ定着してない時代ですよね。

佐々木:それで、休みの日とかはCD屋でずっと〈ソニーテクノ〉のCDを聴いてたりしました。

野田:素晴らしいですね。しかし、中学生でいきなり『ガーデン・オン・ザ・パーム』だとハードルが高くないですか?

佐々木:いえ、不思議な音楽だなあと思ったことのほうが強くて、カッコイイなってふうにすぐには思えなかったですね。テクノって歌詞もないし、音像だけ感じながら聴いていられるものだったから、ライターさんが書いたレヴューやインタヴューと照らし合わせてすごく妄想を膨らませられるものでした。その体験がすごく強かったので、ブラック・ドッグなんかも、インタヴューで言っているようなことと、彼の音楽とがすごくリンクしやすくて。

野田:ブラック・ドッグですかぁ。それは面白いですね。当時のテクノはロックのスター主義へのアンチテーゼというのがすごくあって、自分の正体を明かさないっていう匿名性のコンセプトがすごく新鮮でね。売れはじめた頃のエイフェックス・ツインもたくさんの名義を使い分けてましたね。後からあれもこれもエイフェックス・ツインだったという、リスナーに名前を覚えさせないという方向に走ってましたね(笑)。

で、ブラック・ドッグは、匿名性にかけてはとくにハードコアな連中でね、当時は『NME』が紹介したときも顔がぼけた写真しか載せなくて、まともにインタヴューも受けなかったんですよ。作家の優位性みたいなものへの否定もありましたからね。いちど作品を投げてしまったら、どう解釈されようがそれは受け手の自由であるという態度がいっきに広がった。作品は作り手のものであって、正しい解釈がひとつしかないというふうに限定されることをすごく忌避していた時代でしたよね。いまでもよく覚えているのは、『スパナーズ』で初めてブラック・ドッグがインタヴューを受けたときのことです。当時としては画期的な、チャット形式でのインタヴューをやったんですよ。姿は見せない、「<<......」という記号が入った、チャット形式のインタヴュー。彼らの発言はドットの荒いフォントで載って、写真はなし。1994年だったかな......、そんなものが『フェイス』というお洒落なスタイル・マガジンのカヴァー・ストーリーになったんです。

佐々木:アーティストが機材の向こう側にいる感覚というか。『グルーヴ』だったか、その頃の記事で、ブラックドッグが昔のPCのキーボードで顔を隠してるみたいな写真が載っていたんですが、それがすごく脳裏に残ってますね。知らない場所で作られた音楽というようなニュアンスもあったりしたし、その匿名性の問題にしろ、メイン・ストリームの考え方とちょっと違うところでやってるのかなと思ってました。......思ってたらプラッドとひとりのブラックドッグに分かれていきましたけども。

野田:じゃあ、もうほんとに〈ワープ〉っ子だったんですね。

佐々木:そうですね、ずっと聴いてきたので。『アーティフィシャル・インテリジェンス2』のボックスとかも買ったりして。

野田:『アーティフィシャル・インテリジェンス2』の映像を初めて観たときに、みんなで叫んでたもんね。その場に(渡辺)健吾とか佐藤大なんかもいたんですが、「すげー、これ!!」ってね! 低解像度のCGで、いま思うと大したものじゃないのに、ほんとにあのときはみんなで涙流しながら......、いや、本気で泣いてました(笑)。

佐々木:このあたりはほんとに、ショックでしたね。光沢感とザラザラした感じが混じっていて。当時はゲームでも『バーチャファイター』なんかが出ていたので、3Dポリゴンは見たことがあったと思うんですが、音楽のサイケデリックさと、映像と相俟ったときのサイケデリックさというのがやはりちょっと違っていて、すごく印象深く残っています。いま話していてもどんどん思い浮かんできますね。スピーディー・Jの"シンメトリー"って曲の動画がすごくやばくて。イルカが亜空間の中で気持ち悪い球体になってどんどん食べられていく、あれですね(笑)。やっぱり、こうしたショックを受けて、アンビエント的なものに接近するようになりましたね。それになかなかパーティに通うようなお金もなかったですし、家で聴けるアンビエントのような音楽の方へ向かうのは、必然だったかもしれません。ピート・ナムルックとか......

野田:ピート・ナムルックは先日亡くなられたんですよね。

佐々木:ああ、そうなんですか......。ファックスのアンビエントは良い意味で精神的にトラウマになりましたね人生観にも影響するくらいサイケデリックで最初は意味が分からなかった。音楽に取り残された感じがした。世界は広いなーと。あと、アンビエントは日本人の方もけっこういらっしゃったりという部分で、関心もありました。テツ・イノウエさんとか。

野田:うぅ、いま、よくその名前が出てきましたね! テツ・イノウエさん。それこそ『アンビエント・オタク』っていうアルバムを当時出してるんだよね、ピート・ナムルックといっしょに。だから先月、ピート・ナムルックが亡くなられたときに、コンタクト取りたいんだけど、テツ・イノエさんの連絡先がわからないか? って、ベルリンの知人からメールが来たんですけど......(もし、この記事を見て、ご存じの方がいたら編集部までご一報を)。

で、この「A.I.シリーズ」っていうのは、レイヴのムーヴメントがいちど殺伐としたものになった後のエレクトロニック・ミュージックだったわけです。100%クラブに存しないところで音楽的な自由度をどんどん上げていって、わけのわからない領域まで達してしまっているというものではありますからね。そういうなかで、アンビエントなものとか、ラウンジーなものとか、あるいはエクスペリメンタルなものとか、ハウスから離れてやたら多様化した時期でしたね。それ以前は非常にわかりやすくて、「ハウス・ミュージック」っていうひと括りですべてを語ることができたんですが、「A.I.シリーズ」のようなもののおかげでほんとにわけのわからない、ひと括りにできないものになっていきましたね。

佐々木:そうですよね。レッド・スナッパーとかも「ポストロックやミクスチャー」っていうような性格の音楽の先駆けだったかもしれないですね。

佐々木渉、野田努 (構成:橋元優歩)(2012年12月17日)

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE