MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Mark Stewart & Gareth Sager - 歴史的名盤の裏側を語る

マーク・スチュワートにとって音楽とは、ひとつには、政治的声明を表すものだろう。それが革命運動の扇動者のように見えるのは、彼のヴォーカリゼーションに怒りで煮えたぎったものがあるからだ。激しく、ふつふつと燃える炎のような正義感がUSブラック・ファンクとフリー・ジャズ、ジャマイカのダブ──彼らはファンカデリックをコピーして、『オン・ザ・コーナー』とサン・ラーとプリンス・ファーライに心酔した──、そしてUKのパンクとの融合のなかで醸成される。1979年、ザ・ポップ・グループという名前で彼らが世界に登場したときのインパクトは相当なものだった。

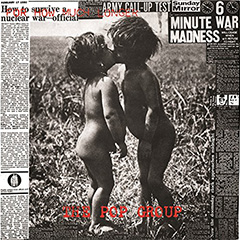

The Pop Group For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder? ビクターエンタテインメント |

『ハウ・マッチ・ロンガー』は、ザ・ポップ・グループの『Y』に続くセカンド・アルバムで、『Y』と同様に必聴盤だ。ここには──For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?(我々はいつまで大量殺戮を見過ごすのか?)、We Are All Prostitutes (我々は売春婦)などなど、より挑発的な強い言葉が並べられている。アートワークは新聞のコラージュで、冷戦時代の核戦争への不安が露わにされている。サウンドは、『Y』のファンクがよりアグレッシヴに研ぎ済まれている。

この度、このアルバムがリマスタリングによって再発される。近年、ブリストルへの注目──ピンチからヤング・エコーまで──がまたもや高まっているということもあるだろう。マーク・スチュワートの精力的なソロ活動の成果もあるだろう。もちろん、再結成したザ・ポップ・グループのライヴの評判の良さもあるだろう。そして、この音楽がいまだエッジを失わない、リズミックな躍動に満ちたダンサブルな音楽だからでもあるだろう。

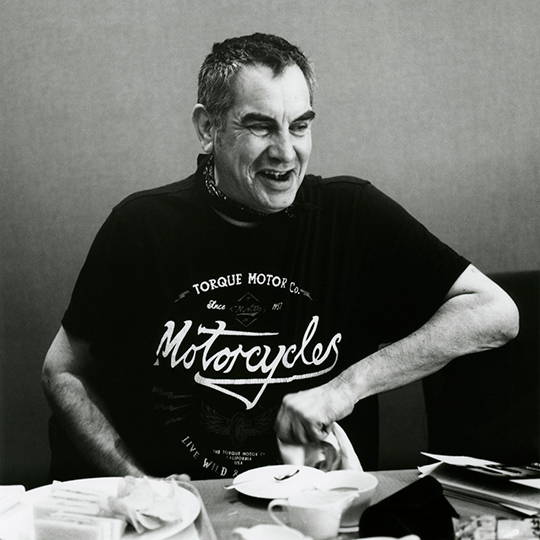

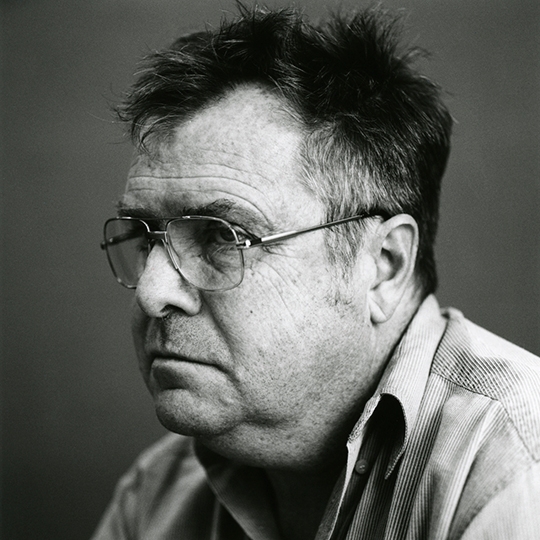

マーク・スチュワートは最近の作品で、現代人を、魂の抜かれたゾンビだと表現している。電車に乗っていると、車両に乗っている人の半分以上が、スマホに目も耳も首も手も、魂(ソウル)も、そして生きる世界までも支配されているように見える。『ハウ・マッチ・ロンガー』は、インドネシアのバリ島の合唱、ケチャのループからはじまるが、それは当時もいまも、世界における倫理を伴わないテクノロジーの更新への警鐘として機能する。挿入されるベース&ドラム、ギターと声は、戦いの狼煙のようだ。が……、しかし、取材の部屋で喋っているマーク・スチュワートとギタリストのギャレス・セイガー(ザ・ポップ・グループ~リップ・リグ&パニック)は、大声でバカ笑いをする、いたってファンキーなオジサンたちだった。

イギリスのコービンやアメリカのサンダースやギリシアのチプラスは、とくに若者たちの関心を政治へ向けさせている。それこそ『ハウ・マッチ・ロンガー』を作っていたときにザ・ポップ・グループがやっていたことだよ。

■『ハウ・マッチ・ロンガー(For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?)』をリリースしてから35年の年月を経てからのリマスター盤のリリースとなるわけですが、オリジナル盤とはどこがどう違うのでしょうか?

ギャレス・セイガー(Gareth Sager、以下GS):新しいやつの方が音が抜群に良い。実はマスタリングの出来が最初はパッとしなかったんだ。リマスターによって音にパンチが出たし、現代的な感じになったよな。とくに歌詞の聞こえも良くなったと思う。まるでつい昨日書かれたみたいだぜ(笑)。

■オリジナル・ヴァージョンの聞こえもいいと思いますよ。

GS:きゃははは。

■『ハウ・マッチ・ロンガー』はジャケのインパクトもあったので、目と耳の両方に来ましたけど、とにかく最初のドラムとベースが入った瞬間にぶっ飛びました。

GS:サウンド自体は変わっていないから安心しろな。

マーク・スチュワート(Mark Stewart、以下MS):ああ、サウンドは変わっていないぜ。俺たちがやったのはリミックスじゃなくてリマスターだからな。俺たちは何時間も何時間もかけて、ライヴ感を出すために細かいところまでいじった。テクノロジーが進歩したおかげで、当時のサウンドが損なわれることがなくてよかったよ。

■『ハウ・マッチ・ロンガー』においてとくに重要な曲はなんだと思いますか?

GS:毎日変わる(笑)。

MS:そのときの気分でも変わるよな。最近になってこのアルバムについて気づいたことがある。俺たちは何年も『ハウ・マッチ・ロンガー』に入ってる曲を演奏してこなかったんだが、これを作った当時の自分が曲のなかにいて、何かアドヴァイスをしているように感じるんだ。妙な気分だよ。若い頃の自分と隣り合わせなんて映画みたいだろ?

このアルバムには14歳ぐらいのときに実家のベッドルームで書いた歌詞も入っている。まさかその歌詞がいまになって社会情勢的な意味を持つなんてな。俺たちがまたいっしょにバンドをやるようになってから、ヨーロッパや中東ではヤバいことが起きるようになった。そういうことを35年前の俺の歌詞は訴えていて、似たような出来事がニュースから流れてくる。ファック……。恐ろしいことだ。

■いま、9.11以降に生まれた歪みがものすごく恐ろしいものとして露わらになってきているし、また、ヨーロッパでは難民問題も大きいですよね。こうした情況も今回のリイシューに関係しているんですか?

GS:偶然だな。

MS:その通り。この前、ブライアン・ウィルソンの『ペットサウンズ』のドキュメンタリーを見ていたんだが、彼も似たようなことを言っていた。「昔書いていたことが、現実になりつつある」だったかな。俺たちは当時、バリ島のモンキーチャント(注:バリ島で行われる男声合唱。別名はケチャ)みたいなことをやっていた。音楽と芸術のシャーマン的な用法というのかな。存在する並行宇宙を音楽という儀式を通して覗き込んでいた。世界をツアーをしていてわかったんだが、俺たちのライヴはまるで教会みたいなんだ。いまではその状態のことを自分は「チャーチ・オブ・ウィンドウ(church of window)」と呼んでいる。音楽に合わせてひとびとが自身を解放すると、強い力に触れることができるというか……。前に俺たちがサマー・ソニックに出たときの演奏を見たんだが、ガレスが即興をやっているとき、俺は何もしないでぼーっと突っ立っているだけ。まるでステージの上に俺の「実存」があるようだった。エネルギーの球体がステージ上に浮かんでいる感じだ。

■『ハウ・マッチ・ロンガー』の時代は、マーガレット・サッチャーという倒すべき敵がはっきりしていましたが、現在はいかがでしょか。そういえば、スコットランドの独立を求めるSNP(スコットランド国民党)が、先日の総選挙でイングランドの左派勢力からも高い得票率を得ていましたね。

GS:サッチャーは右傾化のはじまりだったな。SNPは政策的にはまっとうな左派だから、かつては労働党に投票していたイングランドの左派層からの得票率を上げたわけだ。

■そして、労働党の党首にはベテランのジェレミー・コービンが就きましたよね。

MS:彼はずっとレフトと呼ばれてきた。彼のことばには希望のメッセージがあるから、支持政党を持っていない普通の人間からも支持を得られる。いまのイングランドには、バカなエリートが多い。そいつらは民衆は洗脳して、ひとびとから人生の舵を奪ってしまう。自分たちで何も考えられないゾンビを量産しようとしているってわけだ。でも、イギリスのコービンやアメリカのサンダースやギリシアのチプラスは、とくに若者たちの関心を政治へ向けさせている。それこそ『ハウ・マッチ・ロンガー』を作っていたときに自分たちがやっていたことだよ。

俺は政治とは人生の活力だと思って積極的に政治に関わるようにしていた。核兵器撲滅デモにも協力したし、いろんな集会でもライヴをやった。そのひとつのトラファルガー広場での集会には、核兵器に反対するために50万人が集まった。若者たちは自分に政治と未来を変える力があると感じることができたんだ。詩人として俺はこう思う。ひとびとが世界について知れば知るほど、その情報が伝播していき、最終的には自分たちを取り巻いている幻想を壊すことができるとね。それではじめて、お互いの考えを交わすことが可能になるはずだ。

GS:俺にとって『ハウ・マッチ・ロンガー』は特定の政党の考えを代弁するものではないな。そういったものに固執せずに、マークの歌詞は様々な状況をどんどん告発していくだろ? そしてひとびとの目をグローバリゼーションや飢餓へと向かわせる。

MS:笑えるんだが、その数年後にバンド・エイドがはじまった(笑)。俺が“フィード・ザ・ハングリー”を歌った後だ。俺はジャーナリストのジョン・ピルジャー(John Pilger)のカンボジアに関するレポートに刺激されたんだけど、そのあとにマイケル・バーク(Michael Buerk)という別のジャーナリストがやったアフリカの飢餓報道がバンド・エイドに繋がったんだ。

■ところで、『ハウ・マッチ・ロンガー』を作っているとき、バンドは解散寸前だったというのは本当ですか?

MS:そんなことが言われているのか。初耳だぜ。

■バンド内で何か摩擦があったとか?

GS:そんなのいつものことだぜ(笑)。摩擦がなきゃ集団で良いものなんて作れっこないよ。

MS:仲が良くなかったらそれは全部ギャレスのせいだな(笑)。

GS:ぎゃははは。

■マークのメッセージのラディカルさは、ギャレスにはいき過ぎているように見えませんでしたか?

GS:それはない。言ってしまえば全員ラディカルだからな。ブリストルは小さい街だから、みんな同じ本屋にいって、同じ本に影響を受けていたりした。メンバーで共有していた情報は同じだったんだ。ま。パラノイアの集団だったよな。ぎゃははは!

MS:ぎゃははは! いまは違うけどな(笑)。当時はいろんなものに飢えていた。エクストリームな音楽、クレイジーなアイディア……、自分の頭を肥やすためにいろんなものが欲しかった。狂ったコンクリート・ポエトリー、フリー・ジャズ、実験的な電子音楽……。シーンの裏側にあるあらゆるものを見ようと心がけていた。このアルバムは日本に大きな影響を与えたって聞いたんだけど、実際そうなのか?

■ファーストもセカンドも同じように影響を与えましたよ。

MS:ケーケー・ヌル(KK NUL)がセカンドに影響を受けたって言ってたな。

■実際どこまで影響受けたのかわからないけど、音楽を通して政治や社会を考える契機にはなったと思います。そういえば、当時、このアルバムが出た頃のUKのロックは、ただ単に音楽活動をするんじゃなくて、さっきマークが言ったように積極的に社会運動に関わっていましたよね?

MS:俺がポップ・グループをやめた理由のひとつは、バンドが嫌だったからではなくて、世界に存在する不平等を見つめることが難しくなったからだ。「芸術に何ができるのか?」、こんな質問を自分によくぶつけていたよ。この前、イギリスのジャーナリストに「最近恥ずかしかったのはいつ?」という質問をされた。子どもに見つめられたとき、その子どもの未来がどうなるのかを考えると思う。世界をこのままにしておくことはすごく恥ずかしいことだ。もし自分が何もしないゾンビだったら、子どもたちの未来は明るいものではないだろう。“ウィ・アー・オール・プロスティチューツ”では、他人を責めるのは偽善だと言ってる。だから『ハウ・マッチ・ロンガー』は俺にとってファーストの『Y』よりもパーソナルなものだ。ひとに説教を垂れるのではなく、自分の感じる苦悩を歌っているんだからな。

取材:野田努(2016年2月15日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE