MOST READ

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- Ikonika - SAD | アイコニカ

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー

- MURO ──〈ALFA〉音源を用いたコンピレーションが登場

- Eris Drew - DJ-Kicks | エリス・ドリュー

- Masabumi Kikuchi ──ジャズ・ピアニスト、菊地雅章が残した幻のエレクトロニック・ミュージック『六大』がリイシュー

- HOLY Dystopian Party ──ディストピアでわたしたちは踊る……heykazma主催パーティにあっこゴリラ、諭吉佳作/men、Shökaらが出演

- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門

- heykazmaの融解日記 Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー

- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet | ジェイ・エレクトロニカ

- Geese - Getting Killed | ギース

- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion | ザ・バグ、ゴースト・ダブズ

- ele-king vol. 36 紙エレキング年末号、お詫びと刊行のお知らせ

- Nouns - While Of Unsound Mind

- Columns なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009

- DJ Narciso - Dentro De Mim | DJナルシゾ

- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定

- 発見の会60+1周年公演『復興期の精神ー近代篇』 - 2025年12月18日〜21日@上野ストアハウス

Home > Interviews > interview with Carl Craig - 僕は軍の補佐官だった

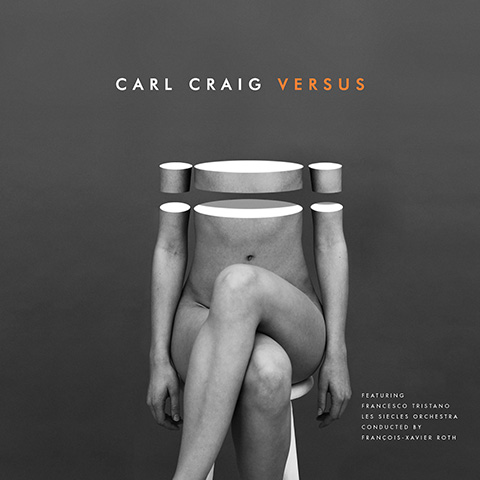

Carl Craig - Versus InFiné/Planet E/ビート |

かつてカール・クレイグは指揮者だった。

彼は1999年の『ele-king』(vol.27)に興味深い発言を残している。「自分自身のことをミュージシャンである以上に作曲家とか指揮者だと思うことは?」というジョン・レイトの質問に対し、カール・クレイグは「それは思うね!」と即答している。「プロデューサーとしてであれ、指揮者としてであれ、作曲家としてであれ、僕たちがやってるのはすべてのものを構築するということ、つまりすべてのバランスをとることなんだよ」。これはインナーゾーン・オーケストラ(という名の仮想のオーケストラ)のアルバムがリリースされたときに組まれた、4ヒーローのディーゴとの対談記事における発言で、いまから18年前のものだ。カール・クレイグはかつて「すべてのものを構築する」ということに、そして「すべてのバランスをとる」ということに意識を向けていたのである。

『Versus』はオーケストラ vs エレクトロニックだ。エレクトロニック、テクノのアーティストである自分とオーケストラの対決だ。しかし、最終的には対決というよりも、コラボレイションになったかな。 (オフィシャル・インタヴューより)

このたびリリースされたカール・クレイグの新作『Versus』は、本物のオーケストラとのコラボレイションである。そのリリースにあたって録られたオフィシャル・インタヴューでも彼は、それまでの自身の制作スタイルと今回のオーケストラとの共同作業とを対比するために、自らを指揮者になぞらえている。

ひとりでコンピュータを使って音楽をつくるときには、自分が指揮者で。自分の感情をシーケンサーに入れて録音すればいい。 (オフィシャル・インタヴューより)

かつて彼は指揮者だった。では、実際にオーケストラとコラボレイトするにあたって彼は、どういうポジションに立つことになったのだろうか? 今回も彼は「すべてのものを構築すること」「すべてのバランスをとること」にその意識を向けていたのだろうか?

以下に掲げる『ele-king』のエクスクルーシヴ・インタヴューにおいてカール・クレイグは、これまで実際にオーケストラの一員になることがどういうことなのかわかっていなかった、と語っている。オーケストラが実際に演奏する際に、自らは歯車の歯のひとつでしかないということ、自身が作曲家であるからといって特別な地位を占めるわけではないということ、演奏全体をコントロールするのは指揮者であって自分ではないということ、そういったことを『Versus』をプレイする過程で学んだのだという。

カール・クレイグとオーケストラ、と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、今回の新作にもひっそり参加しているモーリッツ・フォン・オズワルドとの共同名義で発表された、2008年の名作『ReComposed』だろう。あのアルバムで素材として取り上げられていたのは、ラヴェルの『ボレロ』と『スペイン狂詩曲』、それにラヴェルが編曲したムソルグスキーの『展覧会の絵』という、まさに「超」のつく有名曲ばかりだったわけだが、『ReComposed』の核心はそれらの楽曲の知名度にあるわけではなかった。あのアルバムでもっとも重要だったのは、その素材としてカラヤンの指揮するベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の音源が使用されていた点である。カラヤンといえば、音と音とを滑らかに繋いでいくレガート奏法で有名な指揮者だけれど、そんな彼の流れるように麗しい録音物をミニマル(クラブ・ミュージック的な意味でのそれ)の文脈に落とし込んで、ぶつぶつ切断しては繋ぎ直し、再構築してみせたことこそが『ReComposed』の真髄であった。そもそも流麗さが売りのカラヤンが、ミニマル(現代音楽的な意味でのそれ)の祖とも言われる『ボレロ』を振ること自体、ラヴェルに対する挑発的行為でもあったわけだが、そのカラヤンの虚飾を解体してみせたのがカール・クレイグとモーリッツ・フォン・オズワルドのコンビだったのである。素材にカラヤンの音源が選ばれたのがふたりの意図によるものだったのか〈ドイツ・グラモフォン〉側からの指定だったのかはわからないけれど、いずれにせよ『ReComposed』はカラヤンに対する優れた批評であると同時に、そこからラヴェルまで遡及して「ミニマル(両方の意味でのそれ)とは何か」ということを考えるためのひとつの問題提起でもあった。

そんなふうにオーケストラの過去の録音物との格闘を試みたのと同じ2008年に、カール・クレイグは生のオーケストラとの共演にも挑戦している。2008年にパリでおこなわれたレ・シエクルとのコンサートがそれで(その様子はYouTubeにフルでアップされている)、そのときの試みをアルバムという形にまで昇華したのが今回の新作『Versus』である。

ジェフ・ミルズのときと同じように、今回カール・クレイグがオーケストラとコラボレイトしたことに驚いているリスナーもいるだろう。カール・クレイグの音楽はテクノに分類されるのが慣例なので当然と言えば当然ではあるが、しかしこれまたジェフ・ミルズと同様、カール・クレイグは最近になって急にオーケストラ・サウンドに興味を抱いたわけではない。

若い頃から、ストリングスやオーケストラの音にはポップ・ミュージックを通じて親しんできた。当時からポップやジャズを聴いていたからね。〈モータウン〉やプリンスだったり、ジャズであればランディ・ルイスやマイルス・デイヴィスの『スケッチズ・オブ・スペイン』だったりとか。とにかく、若い頃から聴いてきたたくさんの音楽にオーケストラが使われていた。ウェンディ・カルロスによる『時計じかけのオレンジ』のサントラだったり、『2001年宇宙の旅』のサントラだったり。 (オフィシャル・インタヴューより)

ここで彼がマイルスの『Sketches of Spain』を挙げていることは示唆に富む。というのも、あのアルバムの主幹をなしていたのは、ギル・エヴァンスによって再解釈されたホアキン・ロドリーゴの『アランフエス協奏曲』だったのだから。ということは、この『Versus』では、編曲を受け持ったフランチェスコ・トリスターノがギル・エヴァンスの役割を担っているのだろうか?

フランチェスコには、クリエイティヴ的な自由をできるかぎり与えたんだ。あまり、「これは、こうじゃない」とか言わないように心がけていたよ。やはり実験的な試みや新しいことをやろうとしたときに、自分の権力をかざして否定してしまうのは制約になってしまうと思うんだ。むしろ、フランチェスコは自分とは違う音楽的な訓練を受けてきているわけだし、彼のアイデアによって自分のアイデアよりもよくなる可能性だってあるわけだから。 (オフィシャル・インタヴューより)

やはりフランチェスコ・トリスターノの貢献は大きいようである。しかし、ギル・エヴァンスが編曲のみならずオーケストラの指揮まで担当していた『Sketches of Spain』とは異なり、『Versus』で指揮を務めているのはパリ生まれの気鋭の若手、フランソワ=グザヴィエ・ロトだ。

自分の感情を込めたシンセサイザーのソロがあって、それをフランチェスコが解釈してアレンジして、そのアレンジを指揮者が解釈して、ヴァイオリン奏者に伝えるわけだから、間に数人を介してのコミュニケーションになる。 (オフィシャル・インタヴューより)

フランチェスコ・トリスターノ、フランソワ=グザヴィエ・ロト、彼の指揮するレ・シエクル、それにモーリッツ・フォン・オズワルド(かつて『ReComposed』でカールの相棒を務めた彼は、本作では「スピリチュアル・アドバイザー」なる肩書きを与えられている。「『ReComposed』の楽曲を最初の公演でやったから、彼も当初のラインナップには入っていたんだ。レコーディングの段階では、その曲は入っていなかったけれど、参加してもらうことにしたんだ。彼はスピリチュアルなアドバイザー的な役割をしてくれた。実際に手を動かす技術者というよりはね」とカール・クレイグはオフィシャル・インタヴューで説明している)――この『Versus』にはさまざまな人たちが関わっている。そんなかれらを統べるのは、カール・クレイグではない。彼は指揮者ではないのだ。まさにそれこそが本作の大きな特徴だろう。

さらに、もうひとつ注目すべき点がある。『Versus』にはカール・クレイグが書き下ろしたいくつかの新曲とともにフランチェスコ・トリスターノの楽曲も収録されているが、しかしアルバムの中核を成しているのは“At Les”や“Desire”、“Domina”といったカール・クレイグの往年の名曲たちなのである。

選曲については、フランチェスコと僕で選んだ。基準はオーケストラでの再現性だった。だから、自分の曲でもオーケストラで再現することが不可能なものもあった、たとえば“Neurotic Behavior”だったりとか。プログラミングでできても、生演奏ではできないことがある。だから、フランチェスコが可能か不可能かのジャッジをしてくれた。 (オフィシャル・インタヴューより)

再現、とカール・クレイグは言っているけれど、それはもちろんコピーということではない。既存の彼の楽曲を、いかに異なるスタイルへと変換してみせるか。言い換えれば、既存の彼の楽曲をいったん解体した後に、いかにそれを再構築してみせるか。それこそがこのアルバムのもうひとつの主眼と言っていいだろう。『Versus』は「構築」ではなく「再構築」を目指している。だからこそこのアルバムは、ジェフ・ミルズの『Planets』とは異なって、カール・クレイグの既存の曲を中心に構成されているのである。

ゆえに本作は、「カール・クレイグ」という名義で発表されてはいるものの、いわゆる彼のソロ・アルバムではない。かつてラヴェルがムソルグスキーを管弦楽化したように、かつてカラヤンがラヴェルを骨抜きにしたように、かつてカール・クレイグとモーリッツ・フォン・オズワルドがカラヤンを解体して再構築したように、いまフランチェスコ・トリスターノやフランソワ=グザヴィエ・ロトたちが、カール・クレイグの解体と再構築を試みている。そしてカール・クレイグ本人は、その過程を受け入れるということをこそ自らの大きな任務と見做している。

そのような再構築への意志があるからこそ彼は、以下のインタヴューで自らのキャリアの開始点がデリック・メイとのユニットだったことを強調しているのだろう。彼はいま「バンドの一員」であることに徹しようとしている。彼は司令官ではなく補佐官であろうと努めている。だからこのアルバムのジャケットに掲げられている彼の名は、クラシックのレコードにおける作曲家の名のようなものなのだろう。カール・クレイグは能動的に対象となった。彼は音楽家として次のステージへと進むために、自らの楽曲を他の人たちに再解釈させることで、自らとその楽曲たちを再構築しようとしているのである。

かつてカール・クレイグは指揮者だった。いま彼は積極的に、歯車の歯であろうとしている。

質問・文:小林拓音(2017年4月29日)

| 12 |

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with bar italia - バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) - パーティも政治も生きるのに必要不可欠 ──ニーキャップ、来日直前インタヴュー

- interview with Chip Wickham - スピリチュアル・ジャズはこうして更新されていく ――チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with NIIA - 今宵は、“ジャンル横断”ジャズ・シンガーをどうぞ ──ナイア、インタヴュー

- interview with LIG (Osamu Sato + Tomohiko Gondo) - 至福のトリップ体験 ──LIG(佐藤理+ゴンドウトモヒコ)、インタヴュー

- interview with Kensho Omori - 大森健生監督、『Ryuichi Sakamoto: Diaries』を語る

- interview with Lucrecia Dalt - 極上のラテン幻想奇歌集 ——ルクレシア・ダルト、インタヴュー

- interview with Ami Taf Ra - 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ ──アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Jacques Greene & Nosaj Thing (Verses GT) - ヴァーシーズGT──ジャック・グリーンとノサッジ・シングが組んだ話題のプロジェクト

- interview with Kassa Overall - ヒップホップをジャズでカヴァーする ──カッサ・オーヴァーオール、インタヴュー

- interview with Mat Schulz & Gosia Płysa - 実験音楽とエレクトロニック・ミュージックの祭典、創始者たちがその歴史と〈Unsound Osaka〉への思いを語る

- interview with Colin Newman/Malka Spigel - 夏休み特別企画 コリン・ニューマンとマルカ・シュピーゲル、過去と現在を語る

- interview with Meitei - 温泉をテーマにアンビエントをつくる ──冥丁、最新作を語る

- interview with The Cosmic Tones Research Trio - アンビエントな、瞑想的ジャズはいかがでしょう ——ザ・コズミック・トーンズ・リサーチ・トリオ

- interview with Louis and Ozzy Osbourne - 追悼:特別掲載「オジー・オズボーン、テクノを語る」

- interview with LEO - 箏とエレクトロニック・ミュージックを融合する ――LEO、インタヴュー

- interview for 『Eno』 (by Gary Hustwit) - ブライアン・イーノのドキュメンタリー映画『Eno』を制作した監督へのインタヴュー

- interview with GoGo Penguin - ジャズの枠組みに収まらない3人組、これまでのイメージを覆す最新作 ――ゴーゴー・ペンギン、インタヴュー

- interview with Rafael Toral - いま、美しさを取り戻すとき ——ラファエル・トラル、来日直前インタヴュー

- interview with caroline - いま、これほどロマンティックに聞こえる音楽はほかにない ——キャロライン、インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE