MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Baauer - 大ヒットメイカー、その後の展開

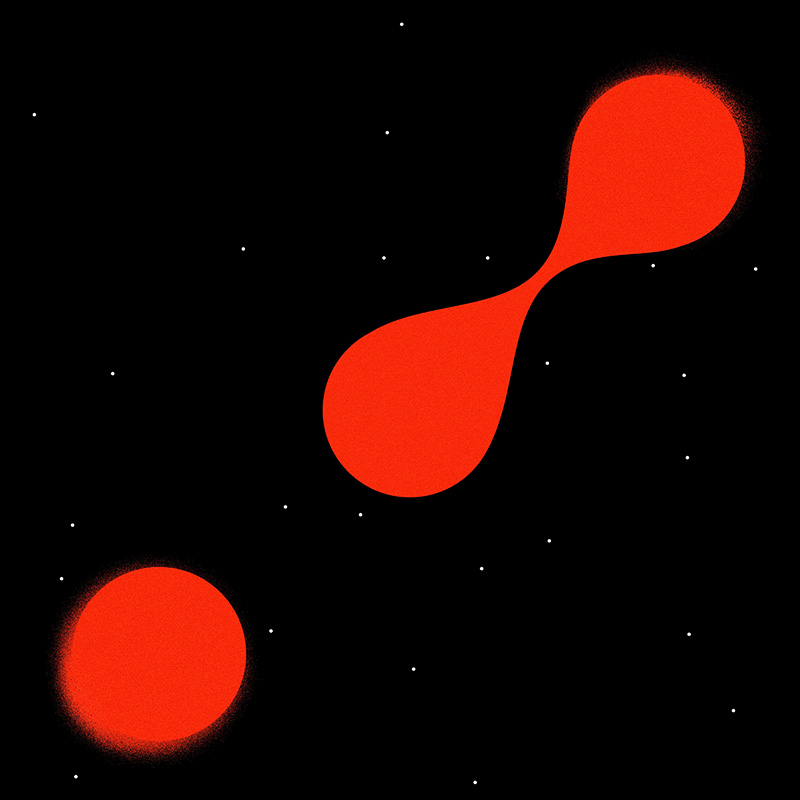

いま、地球が怒っている。46億年の歴史上、いちばん怒っている。

Baauer のニュー・アルバム『PLANET’S MAD』はもともと、素晴らしい生命体が住む汚れなき星(この星とは大ちがいだ!)についてのストーリーを語るためのコンセプト・アルバムだったという。けれども、リアル・ワールドはフィクションよりも奇なり。人類を未曽有のパンデミックが襲った結果、Baauer の激しく跳ね回るビートとうねるベース、自由に飛び回るヴォーカル・サンプルは、気候変動と疫病に見舞われたこの星がぶちぎれていることを表現しているようにしか思えない。

2013年に一大ミームとなった “Harlem Shake” の生みの親である Baauer は、ファースト・アルバム『Aa』(2016年)でプッシャ・Tやフューチャー、M.I.A.、G-DRAGON といったヴォーカリストとともに、ど派手なトラップ・エレクトロとベース・ミュージックを交配したパーティーを表現していた。引き続き〈LuckyMe〉からのリリースとなるこの『PLANET’S MAD』では、インストゥルメンタルに集中した上で、ひずんだ電子音とトライバルなパーカッションが前作以上にアッパーに舞い踊る。狂ったようにテンションを上げていくこのダンス・アルバムは、ダンス・ミュージックの現場から遠ざけられているひとびとのわだかまりを、多少は打ち砕いてくれるはずだ。

一方、ここで Baauer はアゲるだけではなく、これまでになくシリアスな、内省的な表現もしている。それは『PLANET’S MAD』の10曲め、“REMINA” 以降の後半部分を聞いてもらえればわかるだろう。『PLANET’S MAD』のメランコリックなパートは、故郷である母なる地球について私たちが思いを巡らせるための時間であるのかもしれない。

『PLANET’S MAD』について、ハリー・バウアー・ロドリゲスが語る。

Listen Out Festival

直接顔を合わせられないからこそ、かえって人とのつながりを大切にできるようになったというかね。コミュニティが逆に活発になってきていて、すごくいい変化が生まれてるなと思ってるよ。

■NYCの状況は、ここ東京よりもずっと厳しいと思います。いま、どんな状況ですか?

ハリー・ロドリゲス(Harry Rodrigues、以下HR):実際には何も変わっていないんだけど、ニュースが騒ぎ立てている感じだね。外を歩いたりしても、意外といつも通りの景色が広がっているんだよね。でもニュース番組が怖がらせてくるから、家にいるようにしている。部屋にこもって、オンラインで自分の音楽をうまく配信していこうと画策してるね。それはそれですごく楽しいよ。この状況をうまく乗り越えていくためにも、いい方法を見つけたなと思う。

■Twitch(ゲームの実況プレイをライヴ配信するプラットフォームで、音楽ライヴも増えている)での配信やゲーム「Animal Crossing (どうぶつの森)」を楽しんでいますよね。拝見しています。そんな状況でいま、どのように音楽に向き合っていますか?

HR:最初の頃はこの状況にうまく適応できなくて、どうすればいいかよく分からなかったんだよ。でも Twitch をはじめてから変わってきた。オンラインでいつも聴いてくれるファンも増えてきて、曲作りの新しい方法を見つけたって感じだね。オンラインでも人とつながることはできるし、Twitch をはじめたのは本当によかった。ただ俺の音楽はライヴありきだから、その点は厳しいよね。全部キャンセルになってしまったし、ライヴがない音楽生活っていうのはすごく違和感がある。他のアーティストも同じだと思うんだけどね。まあいまは、音楽を作る方を楽しんでる。それはそれで、いい変化でもあるしね。

■なるほど。いきなりシリアスな質問で恐縮ですが、新型コロナウイルスが人びとの生活を脅かし、クラブの営業も不可能な現在の状況で、エレクトロニック・ダンス・ミュージックが持ちうる意味やパワーとはどんなものだと考えますか?

HR:そうだね。直接的には人が集まれない状況になったからこそ、俺たちが音楽を通して、オンラインでポジティヴな流れを作るいい機会になっていると思う。コミュニティを作るちょうどいい機会だし、直接顔を合わせられないからこそ、かえって人とのつながりを大切にできるようになったというかね。同じ畑のアーティストとかフェスティバルも、オンラインでどんどん配信してるしね。コミュニティが逆に活発になってきていて、すごくいい変化が生まれてるなと思ってるよ。

■たしかに、ダンス・ミュージックはコミュニティのためのものですよね。あなたは Baauer として、数多くのヴォーカリストたちとコラボレーションをしています。コラボレーションしたいと思うポイントはなんでしょうか?

HR:いつも、気になったアーティストには俺から声をかける。ポイントというよりは、純粋にかっこいいことやってるなと思ったアーティストとか、前からファンだったアーティストとかに連絡してみるんだ。それでまぁ、返答が返ってくるのと返ってこないのと半々って感じかな。承諾してもらったとしても、その相手が別のプロジェクトに取り掛かっちゃって、うやむやになることとかも往々にしてあるし。だから、もともと俺から連絡をしてみてるアーティストは本当にたくさんいるんだよ。でも不思議と、タイミングが合って最終的にコラボレーションすることになったアーティストとは、何もかもがうまくいくことが多い。すごく満足のいく曲ができるんだよね。

■そのコラボレーションも、越境的だと思います。たとえば、幼い頃からドイツやイギリスなど、さまざまな土地で暮らしてきたことは、あなたの音楽に対する考え方に関係していますか?

HR:特に、7歳から14歳まで住んでたイギリスはそうだね。当時は音楽を聴くといったらラジオだったんだけど、間違いなく、あの時代が俺の音楽の嗜好を決めたね。UKガレージにはまってて、クレイグ・デイヴィッドが好きだった。もともとはUKポップから入って、そこからUKガレージが好きになったんだ。

Nick Melons

アルバムを通してフィクションのストーリーを伝えるのって、すごく楽しいんだってことに気づいてね。ただ自分の新曲を集めるタイプのアルバムよりも、ひとつの作品をつくり上げている感覚で楽しかった。

■クレイグ・デイヴィッドがUKガラージをポップに広げたのは事実だと思います。コラボレーションに話を戻すと、あなたと日本のミュージシャンたちとのコラボレーションは、注目すべきことだと思っているんです。前作『Aa』の “Pinku” に参加した PETZ、“Night Out” に参加した YENTOWN クルー、“Open It Up”をプロデュースした Awich。彼らとのコラボレーションはいかがでしたか?

HR:みんな本当にかっこいいよね。スタイルが独特で、他の国とは一線を画してる。最初のきっかけは PETZ で、そこからつながっていった。東京にすごく仲がいい友だちがいるんだ。すごくいい奴で、東京に行くときには彼が色んなクールな場所を案内してくれるんだけど、一度東京に遊びに行ったときに彼が連れて行ってくれたのが、当時 PETZ が働いてた店だった。そこで PETZ のみんなと話して、SNSでつながって、やり取りしたりしてた。それで YENTOWN のことを知ったんだよね。まずは PETZ とコラボして、そのあと YENTOWN、そして、YENTOWN のクルーから Awich のことを聞いて、Awich の曲をプロデュースすることになった。ここ数年間彼らのコミュニティのアーティストたちと仕事をしたことになるけど、どれもすごくいいコラボレーションになって良かったよ。

■いい関係性ですね。あなたの新しいレコードについて聞きたいと思います。本当に素晴らしいアルバムでした。いつから制作をはじめ、どのようなコンセプトでつくったのでしょうか? また、前作と比較して、まず気づいたのはヴォーカリストがフィーチャーされていないことでした。これはどうして?

HR:制作をはじめたのは1年半前。そろそろ次のアルバムを出すころだなと思ってね。それで〈LuckyMe〉のドム(Dominic Sum Flannigan)と話して、フィーチャリングなしのインスト・アルバムにするのがいいんじゃないかってことになった。前回は色んなアーティストとコラボしたアルバムだったから、今回は全部自分だけの曲にしてみるのがちょうどいいだろうってことで。それを前提にして、コンセプト・アルバムにするのが面白そうだっていう話になった。それで、自分の中でSF的なストーリーを作ってドムに説明したら、最初は「頭おかしいんじゃない?」って言われたんだよ(笑)。でもストーリーに沿った曲をどんどん作っていくうちに、アルバムを通してフィクションのストーリーを伝えるのって、すごく楽しいんだってことに気づいてね。ただ自分の新曲を集めるタイプのアルバムよりも、ひとつの作品を作り上げている感覚で楽しかった。他のアーティストとコラボレーションするのも、もちろん楽しいんだけどね。違う面白さがある。

■なるほど。そのかわり、あなたの音楽における重要なエレメントであるヴォーカルのサンプルが様々なかたちで使われています。どうしてヴォーカル・サンプルを使うのでしょう?

HR:サンプルは断トツで何よりも、いちばん大事な要素だね。さっきも話したイギリス時代、UKガレージを聴いていたときから、色んなアーティストのヴォーカルサンプルの使い方が気になっていたんだ。別の曲からサンプルを取って、自分の曲に落とし込むって面白いなと思って。それがずっと自分の中に残ってるね。だから、自分で音楽を作りはじめてからもずっと、別の場所からサンプルを取ってきて、自分の音楽に変えるっていう作業がいちばん好きなんだ。人が作ったものからさらに新しいものを作る。音楽作りでいちばん楽しいと思う工程だね。

■プレスリリースではファットボーイ・スリム、ケミカル・ブラザーズ、ベースメント・ジャックス、ダフト・パンクなど、90年代のダンス・ミュージックが引き合いに出されています。たしかにそれも感じますが、曲ごとにアプローチはさまざまです。新作では音楽的にどんなところをめざしましたか?

HR:ちょうどこの前、Twitch の配信でこの話をしていたな。曲を作るときに気にしているのが、色々なスタイルの音楽を作るっていうことなんだよね。テンポとかサウンドに幅を持たせたい。その上で、どれも俺らしいものにするっていう。全然違うスタイルの曲なのに、聴くだけで「Baauer だな」って分かるものにしたいんだ。それが俺の音楽的な目標なんだよね。色んなジャンルの音楽が好きだから、自分が作る音楽に関しても、テンポやスタイルを固定してしまいたくない。色んなアプローチをしながら、Baauerらしい音楽を作っていきたいんだ。

質問・文:天野龍太郎(2020年7月01日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE