MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

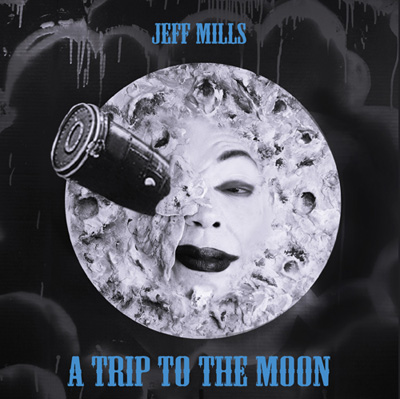

Home > Interviews > interview with Jeff Mills + Rafael Leafar - 我らは駆け抜ける、ジャズとテクノの向こう側へ

override:乗り越える、覆す、制御不能

「ぼくがやろうとしていることは、人に理解させることではない、人の注意を喚起させることだ」とジェフ・ミルズは言った。いまから26年前の取材でのことだ。「まったく違う観点からまったく違う思考をすること」

これはUKの批評家コジュオ・エシュンが言うところの「ソニック・フィクション」の概念と重なっている。旧来の思考から解放され、音楽をもって世界をとらえ直すこと。で、これこそ、アフロ・フューチャリズムの思考法と言っていいだろう。ジェフ・ミルズの新作『オーヴァーライド・スウィッチ』は、彼がこの30年に渡って追求してきた未来的思考の最新型の成果だ(ジェフは2009年のWIREの取材のなかでこう言っている。「ずっと前から、黒人として、黒人の子供として、僕ははるか先を見なければならないんだってことは理解していた」と)。

1967年のデトロイトの大暴動では、それを鎮圧するために派遣された軍に市民がさらに応戦するという、その夏の暴動においてもっとも熾烈なものとして記録されているが、まさにその真っ只中、市街から安全な場所へと避難するため彼の両親が子供たちを連れて行ったところがモントリオールの万博だった。彼の地に展示された未来主義とユートピア、そして宇宙旅行は、幼少期のジェフ・ミルズの記憶に深く刻まれたという。

なるほど。暴動と未来主義、これはたしかに初期ジェフ・ミルズや初期URを語る上では有効かもしれない。執拗にハードで、そして当時としてはダンスの範疇を超えた速さと日常を超えた空間。スウィングよりもスリル。地球人よりも宇宙人。プログラムされた思考を超越すること。が、あくまで30年前の話だ。最新作の『オーヴァーライド・スウィッチ』にもジェフの未来主義は貫かれている。それはいまも実験的ではあるけれど、より優雅で円熟した音楽として録音されている。

『オーヴァーライド・スウィッチ』は、ジェフ・ミルズがデトロイトのマルチ楽器奏者、おもにジャズ・シーンで活躍するラファエル・リーファーと一緒に制作した。昨年ブラック・ライヴズ・マターの高まりのなか発売された、詩人ジェシカ・ケア・ムーア擁するザ・ベネフィシアリーズのソウルフルな1枚、トニー・アレンのバンドでピアノを担当していたJean-Phi Daryとのザ・パラドックス名義による官能的なフュージョン作品——新作は、ジャズ・シリーズとでも呼べそうなこれら2枚と連続しているようだが、趣は異なっている。パーカッションと管楽器の数々をフィーチャーした本作はおおよそフリー・ジャズめいているし、異空間を描こうとするアンビエントめいたフィーリングもあり、もちろんテクノも残されている。この30年間追い求めているユートピアへの夢もある。まあ、ひとことで言うなら、ジェフ・ミルズ宇宙探索機に導かれたアフロ・フューチャリズムのアルバムということだろうか。

ちなみにアルバムの担当楽器は以下の通り。

Jeff Mills : Keyboards, electronic drums and percussion

Rafael Leafar : Bass Flute, Bass Clarinet, Soprano & Tenor Sax, Soprano Sax, Double Soprano-Sopranino Saxes, Fender Rhodes, Wurlitzer, Moog Synth, Moog Sub 37, Yamaha CS, Oboe, Contra-Alto Clarinet

パンデミック以降、ほとんどすべてのDJのギグが中止になってしまったなか、与えられた時間のほぼすべてを創作に費やしているひとりがジェフ・ミルズだ。彼はこの間、無料で読めるオンラインマガジン『The Escape Velocity』を創刊させ、未来主義にこだわったその誌面はすでに3号までが公開されている。彼の〈Axis〉レーベルからの作品数にいたっては、この2年ですでに50作以上を数えている。そのなかで、ジェフ・ミルズ自身のソロと彼が関わっている作品は10作以上(※)。さらにまた、今年は30周年を迎えたベルリンの名門中の名門〈トレゾア〉からは初期の名作の1枚『Waveform Transmission Vol.3』(常軌を逸した時代のミニマル・テクノの金字塔)がリイシューもされている。

ほとんどワーカーホリックと言えるこのベテランのDJ/プロデューサーは、パンデミック以降ようやく動きはじめたヨーロッパのダンス・シーンのツアーから帰ってきたばかりだった。じつは昨年もジェフ・ミルズには別冊エレキングの「ブラック・パワー」号のためにzoomで取材させてもらっているので、今回は二年連続の取材となる。ジェフはいつものように温厚に、自らのうちに秘めている思考について話し、デトロイトからはラファエル・リーファーーが彼のジャズへの熱い思いを語ってくれた。

いまの世のなかは間違ったことがあまりにも多くて、解決の糸口を探す合理的なアプローチが必要だ。何事にもそれを超越できる、あるいは避けて通る方法があるという希望を提案したかった。

■ヨーロッパでのDJはどうでしたか?

ジェフ: みんなまたパーティに来ることができてハッピーな雰囲気だった。とはいえ、やっぱりいままでとはちょっと違う。他人と近づいて息がかかったりすることが自然と気になったりしてしまう。いままでは気にも留めていなかったことに注意を払うようになってしまった。でもお客さんはみんなマスクなしで、飲んで騒いでって感じだったけれどね。

■とくにすごかったのはどこですか?

ジェフ:クラブではロンドンのファブリックかな。もっとも最近ではアムステルダムだったかな。屋内で1000人くらいの規模のイベントがあったんだけど、年齢層が低くて、みんなマスクしてなかったんだよね。

■マイアミはどうなんですか?

ジェフ:マイアミではクラブはかなり前からオープンしているよ。だからパーティに行くことができるし、DJもプレイできる。僕は数ヶ月前にジョー・クラウゼルを観に行ったくらいしか出かけていないけれど、そのときもいろいろなところを触らないようにしようとか、人とあまり近づかないようにしようとか、感染しないように気をつけていたけど。

■アメリカのコロナの状況はいま(10月9日)はどうなっているのでしょうか?

ジェフ:いま現在のことで言えば、感染者も死者も数は減ってきている。

■日本と同じですね。

通訳:いやー、日本とはちょっと規模が違います。(10月9日発表ではフロリダ州の昨日の感染者は3141人。パンデミックがはじまってから300万人以上の感染者、56400人の死者を出していますから、日本とは比較にもならない。フロリダの人口は約2200万人。ちなみにアメリカのワクチン接種率は現在56%)

■ラファエル・リーファーさんとは初めてなので、バイオ的なことを質問させてください。デトロイトでは多くのヒップホップとロックと、あと少しのテクノ/ハウスだと思いますが、ジャズというのはかなり少数派なのではないでしょうか? もちろんデトロイトには70年代のトライブ・レーベルがあったように、ジャズの伝統があることは知っていますが、あなたはどうしてジャズの道を選んだのか教えてください。

ラファエル:家族が音楽好きで、それがまずはいちばん大切なポイントだった。8人兄弟の家族で、つねに音楽に囲まれて育ったからね。ジャズ、ファンク、ロック、ソウル……両親は僕が本当に小さい頃からジャズを聴かせていてね、4〜5歳のときには父と一緒にトランペットを吹いたりしていたほどだ。そんな幼い頃からジャズに出会ったことは幸運だったと思っているよ。

デトロイトはいまでもジャズに関してもパワーハウスと呼べるけどね。外にいる人たちからは見えないかもしれないし、業界としての重要性はないかもしれないけれど、いつだってミュージシャンはデトロイトに存在していて、その影響力は変わっていない。ちなみに、1940年代はデトロイトに古くからあるスタジオのサウンドシステムを求めて多くのジャズ・ミュージシャンがレコード制作をしている。マイルス・ディヴィスやチャーリー・パーカーもそこでレコーディングしたことがある。経済的な理由からスタジオはニューヨークやカリフォルニアに移っていってしまったけれど、僕たちはまだここにいるんだ(笑)。ウェイン・ステイト大学、ミシガン州立大学、ミシガン大学など優秀なジャズ・プログラムのある学校も多いのもミュージシャンが集まってくる理由のひとつだね。

■あなた個人はなぜジャズを選んだのですか?

ラファエル:僕は自分のことをジャズ・ミュージシャンと思っていない。それがデトロイトのユニークなところかもしれないね。ジャズはデトロイトのシーンのバックボーンとしてつねに存在しているけれど、音楽家として生き残っていくためにはジャズ以外のさまざまな音楽にも精通していなくてはならないんだ。ひとつのジャンルにこだわっているわけにはいかない。ニューヨークだったらジャズ一本でやっていけるかもしれないけど、デトロイトではそういうわけにはいかないんだ。

曲制作というのはストーリーテリングのようなものだ。アフロ・フューチャリズムが好きな人たちが、このアルバムに興味を持ってもらうにはどのようなしたらいいか、何か特別な方法があるかは考えた。

■このプロジェクトは、もともとジェフの頭のなかにあったものなんですか? それとも、ラファエルさんと出会ったことで生まれたのでしょうか?

ジェフ:ラファエルと出会ってからだね。タイトルの『オーヴァーライド・スウィッチ』、何かを超越するというコンセプトは、レコーディングの最初のほうで、たぶん“Homage”を制作しているときに思いついた。制約できないもの、妥協できないもの、カテゴライズができないもの。すべてを超越して、リセットするようなものを共同制作したいと思ったんだ。普通に考えられる音楽、好きか嫌いかで判断される音楽はこのアルバムには当てはまらない。一緒に作業をはじめてますますこの考えに確信を得るようになった。ラファエルが僕のトラックに加えてくる音を聴いて、僕は次の作業に移る基礎を考えることができたし、彼と会話をすればするほど、どんどん組み上げられていった。そうしているうちに、このコラボレーションが単なる共同作業ではないとますます痛感していったね。ジャズとか、テクノ、エレクトロニック・ミュージックなどといった範疇を超えていったと思う。だから『オーヴァーライド・スウィッチ』というタイトルがコンセプトと合ってふさわしいと思った。

■ラファエルさんはどのようにしてジェフと出会ったのですか?

ラファエル:URのマイク・バンクスを介してだね。サブマージのビルにあるスタジオを借りていた時期があって、そこでマイクと出会ったんだ。会話するようになって、僕がやっている音を聴いてもらったり、音楽全般の深い話をするなかで、あるときジェフの名前が出てきたことがあってね、ジェフの昔の曲を僕に聴かせてくれたんだ。で、ある日、マイクがジェフの最新作を持ってきて、「これに君の演奏を重ねてジェフに送ってみたらどうだろう?」と言った。それで僕は軽い気持ちでそれをやった。それをジェフが気に入ってくれたと。

■ジェフは、The Beneficiaries、The Paradoxなど、ここのところコラボレーションが続いていますが、それは理由があるのですか?

ジェフ:とくにコラボレーションを探し求めているわけではないんだ。でも機会に恵まれたときは、二度とないチャンスかもしれないから積極的に取り組むようにしている。だいたいこういうことは、狙ってできるものじゃないからね。それに、他のミュージシャンと交わることは刺激的だし、同じヴィジョンや似たような考えを持ったアーティストと出会う幸運に巡り会えたら、何かを作ろうと思うのは当然のことだ。長いキャリアのなかでずっとひとりで制作し続けるほうが不自然だよ。

取材:野田努(2021年10月15日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE