MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Adrian Sherwood - UKダブの巨匠にダブについて教えてもらう

interview with Adrian Sherwood

UKダブの巨匠にダブについて教えてもらう

——エイドリアン・シャーウッド、インタヴュー

UKダブ界の巨匠・エイドリアン・シャーウッドのインタヴュー依頼が舞い込んできたとき、かつてないほどの幸運と緊張を感じた。普段は、とくにここ数年はというとポスト・レイヴの風に飲まれ様々なリズムのダンス・ミュージックに取り憑かれており、ようやくダブに興味を持ちはじめたのもつい最近のことである。そんな自分に聞き手が務まるのだろうかと葛藤したが、自身が愛するジャングルやドラムンベース、UKガラージにダブステップ、グライムといったUK発のベース・ミュージックのルーツであるサウンドシステム・カルチャーの存在はたしかに偉大なものであり、それらに宿る意識が20年代のエレクトロニック・シーンにおいてノスタルジックかつフューチャリティックに新たなかたちで脈々と受け継がれてもいるのもまごうことなき事実である。常に多くの領域に広くインスピレーションを与えてきたこの奥深きダブ観に、自身と同じく無意識のうちに恩恵を受け好奇心の扉が開きつつある若者も少なからずいるのではないのだろうか。こうしてダブへの関心が芽生えたいま、UKにおけるダブを再定義した張本人に話を聞けるという絶好の機会を逃すわけにはいかないと思い立ち、勇気を出して素人質問を多くぶつけ改めてダブの魅力を教えてもらった。エンジニア・プロデューサーとして圧巻のスキルでキャリアと数々の功績を積み上げてきたエイドリアン・シャーウッドが今回の取材を通じて語った「Each One Teach One」互いに教え合うことの精神を、ぜひこの現代のダブ・ガイド的インタヴューから感じ取ってみてほしい。

ダブは音楽ジャンルとして定義されがちだけど、本来のダブとはテクニックなんだ。

■昨今、ダブに新たな興味を持ちはじめている人が増えてきています。とくに若い世代がクラブ・ミュージックの発展を機に関心を示すようになり、現在27歳の自分もそのうちのひとりです。今回はそんな人びとに向け、これからダブをより楽しむために初歩的なところからいろいろお聞きしたいのですがまずダブとはどんな音楽なのか、ご自身のレーベル〈On-U Sound〉について改めて説明してもらえますか?

エイドリアン:よくダブは音楽ジャンルとして定義されがちだけど、本来のダブとはテクニックなんだ。元々ジャマイカのヴァージョン、インストの曲を一度バラバラにしてそこからエフェクトを加えたり、ひとつのリズムをどんどん広げたりと色々なアイデアを織り込むってのがダブの起源になる。On-Uというのも言葉遊びから生まれたネーミングで、あなたにとってすごく大事な音(on you sound)という意味が込められてるんだ。また、Newという発音になるように新しいという意味も含んでいるこのレーベルでは、ジャマイカ、日本、アフリカなど多種多様な国、レゲエ、ニューウェイヴといった様々なバックグラウンドを交えながら、新しい音を作ろうと思ってやってきた。

■ダブに初めて出会ったときの衝撃を覚えていますか?

エイドリアン:最初に愛を注いだのはジャマイカの音楽だったな。もちろんジェイムズ・ブラウンやT. Rexとかも好きだったし、若い頃はいろんな音楽を聴いてたよ。音楽を聴きながらよく友達とお茶を飲んだりチルしてて、そういった状態で聴くダブ・レコードはメディテーション的に完璧だったんだ。たしか最初に聴いたアルバムはオーガスタス・パブロの『Ital Dub』、『King Tubbys Meets Rockers Uptown』……キース・ハドソンの『Brand』は本当に素晴らしかった。良質なダブからはそこにない音が聴こえてくるんだよ。だから自分がプロデュースする作品でもそういったマインドの広がりに夢を見させてくれるような、イマジネーションが掻き立てられるようなサウンドにしたいと意識しているよ。

■ダブに出会いエンジニア、プロデューサーとしてサウンドを構築するなかで発見したダブならではの面白さはどんなものですか?記憶に残っている印象的なエピソードや思い出がありましたら、あわせて教えてください。

エイドリアン:19歳の頃にプリンス・ファーライと一緒にショーをやってからエンジニアとして多くのことを学んだ。最初のショーでは外部のエンジニアを雇っていたんだけど、ハイハットやベースの上げ方を指示してたら「君がやりなよ!」って言われてね。彼にここがエフェクト、ディレイだよと卓を見せてもらいながら教わって自分でバランスを調整するようになったら、その後のショーで多くの人から最高の音だったと褒められたんだ。そこで自分がエンジニアに向いてることに気づいて、その後はスタジオに入ったりライヴ・サウンドを手がけたりしてプロデューサーへとなっていった。プリンス・ファーライのおかげで音楽をはじめられたから彼には本当に感謝しているよ。スタジオに入りたての時はデニス・ボーヴェルの友人が手伝ってくれたり、僕も腕のいいエンジニアの手伝いをしたりと時間をかけて自分自身でミックスするようにもなって。最近はだいぶデジタル化したんだけど、まだアナログ機材の方が好きだね。

■たしかに、現在はDAWなどを使用しデジタルの環境でダブを作るプロデューサーも数多くいるかと思います。使用する機材や製作環境には時代ごとに変遷があると思いますが、今でもアナログな環境にこだわる理由はなんですか?

エイドリアン:デジタルはデジタルでいいところもあるけど、あらかじめ計算されすぎていてすべてがコントロールされてるような音に聴こえてしまう。アナログの機材だとEQスイーピングとか音を曲げたりだとか表現の幅を広げやすいし、いまだ!って感じた瞬間にフィードバックできる。その場の気持ちに任せてやる、僕ってそういう人間なんだ。

■なるほど。では、もし現代のデジタルネイティヴな世代がこれからダブの制作に挑戦するとしたらどんなアドヴァイスを与えますか?

エイドリアン:いまはデジタルがかなり進歩して新しいものがいっぱいあるから、たくさんの選べる音があるなかで自分がいちばん好きなディレイとリヴァーブを2〜3種類ほど見つけて、そこにダブのテクニックを2〜3個加えながら極めていった方がいい。アナログでやるなら高くても安くてもいいから自分の好きな機材を見つけること。たとえばマッド・プロフェッサーがすべての曲に加えている400msだと完璧にタイムを合わせたい僕みたいな人にはそれだとズレてるように聴こえてしまう、もちろんそれが好きって人もいるけど僕が好きなディレイのスピードは3/16なんだ。だからアナログでもデジタルでも、まずは自分の好きな音を極めてアイデアを組み込んでいくことが大事。

■自分自身でも音を極め、目指すサウンドを実現できるようになるまでは大変でしたか?

エイドリアン:基本的に学ぶことが好きだから若い頃もただただ楽しかったよ。アナログミックスのレコーディングが終わって、すべて完成したものが自分のところに回ってきた段階は特に楽しくて、出来上がったものを崩してリヴァーブやディレイを追加しながら自分を表現する瞬間が大好きだね。でも大変なところと言えば、最近のライブでは昔と違ってどこもデジタル環境だからライブにアナログのミキサーを持ち込まなきゃいけないところかな。今回の来日公演のためにもいろいろ特別な機材を持ってきたよ。

デジタルはデジタルでいいところもあるけど、あらかじめ計算されすぎていてすべてがコントロールされてるような音に聴こえてしまう。アナログの機材だとEQスイーピングとか音を曲げたりだとか表現の幅を広げやすいし、いまだ!って感じた瞬間にフィードバックできる。その場の気持ちに任せてやる、僕ってそういう人間なんだ。

■自身の作品をデザイナー・ダブと呼ぶことに関して「最初からダブ・ミックスとして作られた音楽である。ジャマイカのダブは、元々ある曲のヴァージョンとして始まったから、生まれた形が違う」とのことですが、あらかじめダブmixを見越して元の素材を作っているのでしょうか。

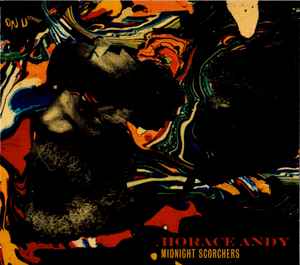

エイドリアン:そうだね。毎回じゃないけどホレス・アンディならダブ・ヴァージョンを見越して作ったし、アフリカン・ヘッド・チャージなら最初からダブを基本にインストを作ってる。どれもダブのテクニックを加えることを前提に制作してるからダブ・アルバムを作るというよりもダブ・レコードを作る感覚で、僕がダブ・ミュージックって言い方が好きじゃないのも楽曲をダブ・トリートメントするって表現の方が合ってるからだと思う。

■ダブ・ミュージックという表現があまり好きではないとのことですが、自身のレーベル〈On-U〉の設立をはじめにあなたが再定義したUKにおけるダブは、後のダブステップのようにサウンドシステム・カルチャー由来のクラブミュージックにも多大な影響を与えているかと思います。Pinchとのコラボレーションを始はじめ自身の作品や〈On-U Sound〉からのリリースでもそうしたクラブ・ミュージックを取り入れ続けているかと思いますが、あなたのレガシーの影響下にあるUKクラブ・ミュージックの発展をどのように見ていますか?

エイドリアン:僕の音楽に影響を受けたと言われるのは最高の褒め言葉だしとても嬉しいことではあるんだけど、自分自身は影響を与えるつもりで音楽をやってるわけじゃないんだ。それこそPinchのような影響下にあるサウンドのことを言われても、結局僕はテクニックと魂を込めて自分のやりたいことをやってるだけだから、何かを与えたという気持ちはないんだよね。僕がすごいことをやってきたという意識はまったくないし、いまでも音楽に対しては自分自身が興奮できる新しい音を作ることだけに集中してる。

■現代のクラブ・ミュージックを経由し、自身のようにいま新たにダブに興味を持ちはじめてきてる人びとがいます。彼らがこのインタヴューを通じダブをより楽しみ、理解を深めるには作品、楽曲をあなたならではのチョイスでいくつか教えていただきたいです。

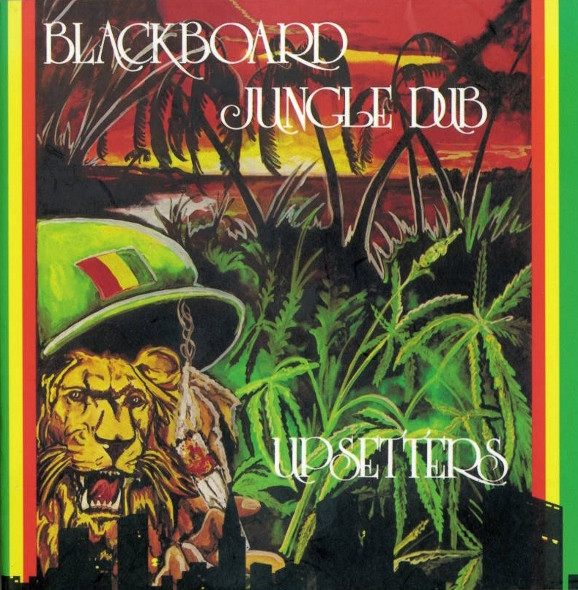

エイドリアン:リー・ペリーの『Blackboard Jungle Dub』はとても良い作品で、自分が関わった作品なら彼とダブ・シンジケートの『Time Boom X De Devil Dead』、最近のドラスティックな作品だとホレス・アンディの『Midnight Scorchers』リー・ペリーの『Heavy Rain』。それから、ダブではないけどマーク・スチュワートの『Learning to cope with Cowardice』は40年前の作品でダブ・テクニックが加わっててすごくイケてる、彼が今年亡くなったことを思うと本当に悲しいよ。まだまだ他にもたくさんあるけど、アフリカン・ヘッド・チャージの新作もだし、いま挙げた作品は全部僕からしたらダブ・アルバムなんだ。「Each One Teach One」というジャマイカンの言葉があるように、こうしてひとりひとり誰かに教えあうことが影響を与えるということなんだろうね。

■ありがとうございます。あなたからの教えを手掛かりに、これから新たにダブへの理解を深めていく人々が増えていくのではないかと思いました。最後の質問になるのですが、あなたが往年のキャリアの中で見出したダブのサイケデリクスとはどういったものですか?

エイドリアン:ダブの良いところは歌があるのにリリックまみれじゃないところで、BGMとしても成立するからひとりで瞑想するときにも合うし、音をめちゃめちゃ上げてみてもいい感じになるんだ。ミュージシャンだったらその上から自分で楽器を弾いてみたりテクニックを加えてみることもできるから、メディテーションだけでなく頭のなかにあるクリエイティブなマインドを育てるにもいいんじゃないかな。サイケデリクスの影響下から生まれてるものと言えば、クリエイション・レベルの『Starship Africa』もトリッピーで最高だからさっきのダブ・アルバムリストに入れておいてほしいな。今度リリースされる『Hostile Environment』も次なるモードな感じで素晴らしいアルバムになってるよ。

取材・序文:Yukinoise(2023年9月27日)

Profile

yukinoise

yukinoise1996年東京生まれ。OLのかたわら、AVYSS Magazine等でフリーライターとして活動中。

Twitter:@yukinoises

instagram:@yukinoise

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE