MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Slauson Malone 1 - 美術家スローソン・マローン1が〈Warp〉から音楽作品を出した理由

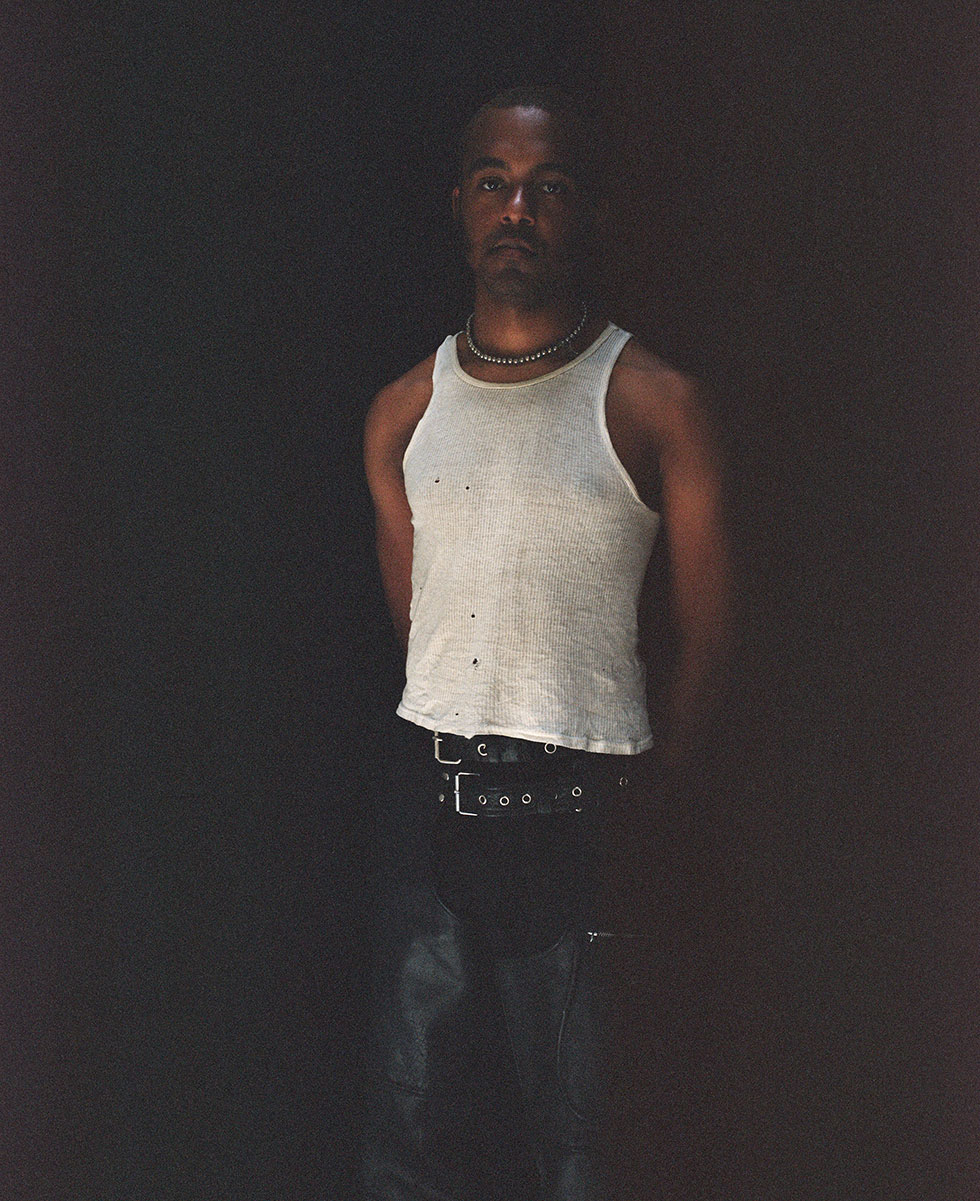

スローソン・マローン1ことジャスパー・マルサリスが、〈Warp〉と契約を交わし、アルバム『EXCELSIOR』をリリースした。プロデューサー、ミュージシャンであると共に、ファイン・アートの世界でも活動するアーティストだ。ニューヨークやロサンゼルスで個展を開催し、最近もチューリヒ美術館のビエンナーレに招聘されている。ロサンゼルスに生まれ、いまも活動拠点としているが、10代でニューヨークに移り住み、美術を学び、クリエイターとしてのキャリアをスタートさせた。

彼のアート作品は、油彩の抽象画、釘やハンダを組み付けたキャンバス、コンタクト・マイクを使ったサウンド・インスタレーションなど多岐に渡るが、「自分の心に残るものは自分が嫌いなもの」という彼の言葉そのもののように、影や暗部を淡々と照らし出している。そして、彼の音楽も不協和音、不安定なビート、解決しないメロディが絡まり合っている。とはいえ、抽象度の高いアート作品とは違い、アコースティック・ギターやビートに乗った彼の声はよりストレートに感情を伝えている。その声はどこか、マック・ミラーを思い起こさせもする。

ニューヨークのアート・シーンと結びついたスタンディング・オン・ザ・コーナーやラッパーのメードニー(Medhane)と繋がりのあったスローソン・マローン1の音楽は、ローファイなフォークやインディ・ロックにも近い。しかし、それだけに収まっているわけではない。『EXCELSIOR』には、シンガー・ソングライターのチョコレート・ジーニアスことマーク・アンソニー・トンプソンや、BADBADNOTGOOD のドラマー、アレックス・ソウィンスキーなども参加しているが、基本的には様々な楽器をひとりで演奏している。ベッドルーム・ミュージックの延長にあるプロダクションだと言える。

ジャスパー・マルサリスとネットで検索をすれば、ウィントン・マルサリスの名前がたくさん現れる。そう、彼の父親は世界的なジャズ・トラペッターだ。ジャズ・アット・リンカーン・センターの芸術監督を長年務め、クラシック音楽の世界でも活躍し、ジャズ及びジャズ・ミュージシャンの地位向上に腐心してきた。そして、マイルス・デイヴィスがエレクトリック楽器を使ったこと、ヒップホップに接近したことを批判した人物でもあり、いまもヒップホップには否定的だ。この父親と対比させて何かを語りたくもなるが、それはあまり意味がないと感じてもいる。ジャスパー・マルサリスのアートも音楽も、既に充分に自立したものであるからだ。

ポピュラー音楽は、みんながそれぞれ作品の意味を解釈したりして積極的に関わるという、まさにそこが面白いところだと思う。

■今回、スローソン・マローン1として〈Warp〉からデビューすることになった経緯から教えてください。

SM1:すごく粘ったからだと思う。

■粘ったというのはレーベル側がですか?

SM1:じゃなくて僕が。すごくいいパートナーになれると思ったんだ。彼らがマーク・レッキー(Mark Leckey)のレコードをリリースしたっていうのが決め手としてあったから。マーク・レッキーとフロリアン・ヘッカー。マーク・レッキーっていうのはヴィジュアル・アーティストで、僕は大ファンなんだよ。ちなみに僕自身もアートをやっていて。だから〈Warp〉には、音楽やアートを分野横断的なアープローチで作ることに対する理解がある人が誰かいるんだと思って。それで〈Warp〉と契約したいと思ったんだよ。基本的にはそれが理由だね。

■〈Warp〉というレーベルにはどのような印象を持ってきましたか?

SM1:もちろん彼らは素晴らしい音楽をたくさんリリースしてきたと思う。でも僕が興味を持ったのはファイン・アートに対する感受性があるっていう、その特定の理由だったね。

■ジャスパー・マルサリス、スローソン・マローン1、あなたにはふたつの名義がありますが、名義による作品の区別はあるのでしょうか?

SM1:スローソン・マローン1は何と言うか、パフォーマンス・アートの延長という感じだね。スローソン・マローンはもう死んでいて、スローソン・マローン1はそのコピー・バンドみたいなもの(笑)。自分のなかではそういう感じで説明するとしたらそうなるかな。

■本名のジャスパーの方がリアル?

SM1:どっちがリアルとかじゃなくて違うだけ。たとえば結婚式に着ていくような服装のときはプールに行く格好をしているときと振る舞い方が変わるよね。泳ぐときは海パンが必要で。でもそのふたつのうちどっちがリアルとかってことではない。違うだけ。

■画家、アーティストとしての活動と、ミュージシャンとしての活動、どちらが先だったのでしょうか? また、それぞれの活動はどのように作用しあっているのでしょうか?

SM1:同時発生だったと思う。どちらかと言うとファイン・アートの方はずっとプロフェッショナルというか、キャリアとして続けていくものとして考えてきたんだよ。でも5、6年くらい前に音楽が趣味からプロフェッショナルなものへと変わったんだ。

つねに安全な場所を探していたというか、自分にとっての理想的な場所を作りたくて。逃げ込むっていうわけではないけど、何だろう、いつでも行ける場所が欲しかったんだ。

■あなたが音楽で表現できることと、アートで表現できることの間に、どのような共通項、あるいは違いがあるのか、教えてください。

SM1:僕のアート活動は絵がベースだから、つねにフレームを意識してる。つまり二次元空間があって、それが絵画でもパフォーマンスでもすごく似ているんだ。ステージがあって、そして人びとが立って四角い長方形を見ている。僕が絵を描くとき、何度も繰り返されるアイコンや色、形だったりというテーマがつねにあると思う。たとえば円錐形が何度も繰り返し出てくるとか。そして音楽でも同じく、つねに同じテーマを探求しようとしているんだ。スマイルのテーマ、“Smile #1” “#2” “#3” “#4” “#5” “#6” (編注:ファースト・アルバム『A Quiet Farwell, 2016–2018 (Crater Speak)』やEP、シングルなどの収録曲)とか。それから新作にも “Olde Joy” と “New Joy” があったり。

ふたつのいちばんの違いは経済的な構造かな。音楽はレーベル的にはつねに赤字運営だけど、一般大衆が支えている部分も大きい。このプロジェクトにお金を出したいか、このアルバムを買いたいかを人びとが決める。一方アートは非常に私営化されているというか、ギャラリーやコレクターといった機関がひとりのアーティストをバックアップする。だからそこはかなり違っていて、でも同時にアートは妙に自由度が高くて、一般大衆の関与が少ないからより挑戦的なアイデアを試すことができたりする。でもやっぱり音楽はエキサイティングなんだよ。ポピュラー音楽は、みんながそれぞれ作品の意味を解釈したりして積極的に関わるという、まさにそこが面白いところだと思う。

■表現できることの違いはどうですか?

SM1:やっぱり時間がいちばん大きい違いかな。音楽は、その作品を鑑賞するためには時間ごと経験しなければならないから。絵や彫刻にも時間はあるけど意味が違うというか、そこに寄りかかってはいない。鑑賞者はいつ立ち去ってもいいし、時間を忘れることもできる。音楽はモロに時間なんだよね。あと音楽の方が変にパーソナルな感じがする。自分が音楽のなかで語っていることって、アートのときよりもかなり個人的なことじゃないかと思う。

■最初に音作りをはじめたきっかけは何だったのでしょうか? また、特に影響を受けたものは身近にありましたか?

SM1:僕の姉がEDMのDJになりたかったんだ。それで、説明が難しいんだけど、何と言うか、僕はいつもそういったコンサートの規模の大きさに衝撃を受けていて。スティーヴ・アオキとかアフィとかのサウンドを聴いているとウオオオーッとなって、たぶんその頃初めて自分の音楽を作ってみたいと思ったんだ。あと僕は、つねに安全な場所を探していたというか、自分にとっての理想的な場所を作りたくて。逃げ込むっていうわけではないけど、何だろう、いつでも行ける場所が欲しかったんだ。

■弾き語りやラップから、楽器演奏、トラックメイキングまであらゆることをあなたは手掛けていますが、そうした制作スタイルが生まれた背景を教えてください。

SM1:単純に好奇心だと思う。「これはどうしてこうなんだろう?」とか、「この椅子はどうしてこういう形なんだろう?」とか、そうやって興味を持ち続けた結果として生まれたんだ。

■『EXCELSIOR』にはコラボレーターも多数参加していますが、どのように制作されていったのでしょうか? アルバムのヴィジョンを描いて制作に臨んだのでしょうか? それとも徒然に曲を作っていったのでしょうか?

SM1:じつは元々このアルバムを諦めかけていたんだよね。曲数も2曲のみにするつもりで、その2曲はほとんど完成していて、でもそのときマネジメント・チームにすごく支えてもらったんだ。あと仲のいいミュージシャンの友だちがいて、彼女がジョー・ミークの “I Hear A New World” って曲を聴かせてくれて、それが効いたというか、音楽の力というものにすごく興奮したんだ。それでその曲をカヴァーしようと思って、実際アルバムにも収録されているんだけどね。それからニッキー・ウェザレル(Nicky Wetherell)はアルバムでチェロを弾いていて一緒にツアーもしたんだけど、彼の影響もすごく大きかった。ソングライターとしても人としても。彼とストリングスのアレンジをやったり曲のアイデアを探求したりするのは本当に楽しかった。それからアンドリュー・ラピン(Andrew Lappin)の影響も大きかったね。彼のスタジオで作業したんだけど、僕は普段は全部自宅でやるから、スタジオに入って、次はドラム、次はヴォーカルという感じでチェックリストに沿って作業するのが面白かったよ。

■それで2曲のみにするつもりがいつの間にか?

SM1:そう。そこから拡張していった。面白いのは、このアルバムの中心的なテーマのひと つが細胞分裂で、原子や細胞が分裂するプロセスだったこと。そして実際ひとつの曲が別の曲に分裂していくような感じになっているんだよ。それがいつの間にか最初のテーマに戻っていたり。結果的にその最初の2曲がアルバムの土台のようになったのが面白いなと。だから結局、もうやりたくないと思っていたのに諦めることに挫折したってことだね(笑)。

■様々な楽器、機材を使える状況で、曲作りは実際、どうやってはじまるのでしょうか?

SM1:そのときによって変わるけど……自分の耳が発達したり、興味の対象が変わったり。この質問を訊かれるのが初めてで、ちょっと考えるから待って……ああ、わかった、まずは他の音楽を聴くことからはじまる。それで好きだと思った音楽の何に自分が興味を持っているのかを考える。メロディなのか、サウンドのテクスチャーなのか。それからメロディやコードを作りはじめるんだけど、その時点ではまだかなり抽象的で、方向性があるわけではなく、僕のパソコンがゴミ箱と化し、ヘドロが沈殿していく。あるいはキノコのように菌を増殖させていく。それをひたすら修正して破壊して。そして最後の3ヶ月くらいですべてが立ち現れてくる感じで、そこがいちばん好きだね。

■リリック、言葉はあなたの音楽において大切にされていると感じます。『EXCELSIOR』で追求したことを教えてください。

SM1:主に身体についてだったと思う。皮膚や骨や肉体や血。

■フライング・ロータスにインタヴューした際、彼はサックスを少し習っていたが、親類の優れたミュージシャンたちを見て早々に諦めたと話していました。あなたの場合も似たような経験はありますか?

SM1:正直すごく複雑なんだ。というか、どんな家族構成であってもたいていは次世代がより良くなることを望んでいて、でも時代と共に何が良くて何が悪いかは変わる、みたいな話だと思う。

ライヴは大好きだよ。録音された音楽とはかなり違うものだよね。結構パフォーマンス・アートに近いというか。僕がいちばん気に入っているのは、それをポップ・ミュージックの文脈のなかでやれるということ。

■お父さん(ウィントン・マルサリス)の音楽は、あなたにとってどのような存在だったのでしょうか?

SM1:僕にとっては音楽自体がどうっていうことではなくて。コンセプトとか音色とかサウンドよりも深いもので。父をはるかに超え、祖父をはるかに超え、その祖父または祖母をはるかに超えた深い系譜があって……。

■では、お父さんが大切にしている伝統的なジャズに対する、あなたの意見もぜひ訊かせてください。

SM1:音楽。全部音楽だよ。素晴らしいと思う。デューク・エリントンは素晴らしい作曲家だと思うしビリー・ストレイホーンも素晴らしい。

■ジャズではメソッドが大切にされています。またジャズに限らず、ジャンル音楽には固有のスタイルがあります。あなたの音楽は、そこから自由であろうとしているように感じられますが、メソッドやスタイルにどう向き合ってきましたか?

SM1:よく聴くことだと思う。そのメソッドを理解した上で、ちゃんと聴こうとすること。音楽に限らず誰かの話でも何でも。僕の向き合い方を説明するとしたらそうなるかな。でも誰もがそこから借りる必要があるのかどうかはわからない。よくよく考えてみるとそれって恣意的なものだったりするからさ、特にアートではね。キュービズムであるための要件がキュービズムの絵を興味深いものにするわけではないっていう。たとえば誰でも四角を描いたりそれっぽい感じの絵を描けるけど、そこじゃないわけだよ。画家それぞれが現代における実存と向き合ったり、もっとずっと深い考えがあったんだ。

■NYのシーンとも交流があって、スタンディング・オン・ザ・コーナー(Standing On The Corner)やメードニー(Medhane)との活動からも、あなたを知りました。彼らとの関係について教えてください。

SM1:もういまはないね。若い頃の自分にとっては刺激的な時期だったけど、男性の集団にいることに居心地の悪さを感じるようになったから。

■LA生まれで、活動基盤もLAですよね? LAの音楽シーンについてはどう思われますか? 特に共感を寄せるアーティストがいれば教えてください。

SM1:じつは正直に言うと、あまり出かけないから、いま何が起きているのかちょっと疎くて。あ、違う、昨日出かけたんだ。ええと……誰を観たのかど忘れした! 脳がコロナのときみたいな……ちょっと待って。あ、わかった、ジェフ・パーカーだ、ギタリストの。彼の影響はかなり大きいからライヴを観れてすごく嬉しかった。それからジョシュ・ジョンソンにも影響を受けてるよ。

■ライヴをやることは好きですか? またライヴはどのようなスタイルでおこなっているのか教えてください。

SM1:ライヴは大好きだよ。録音された音楽とはかなり違うものだよね。結構パフォーマンス・アートに近いというか。自分の身体も使って、観客がいて、すごく楽しい。普段は僕がギター、ヴォーカル、コンピューターで、ニッキーがチェロで、アコースティック・ギターとチェロという古典的な楽器ふたつだけだから迫力に欠けるんだ。そしてものすごく退屈なところからはじめて、同じ音を何度も何度も繰り返し弾く。ひたすらCを弾くとか。そして観客がうんざりしてきた頃に徐々にメロディのあるフレーズを弾いていき、それが最初の曲に発展する。あとは、まあこれはレコードと同じ感じだけど、すごく静かになったりラウドになったり、そしてあるときは僕が叫んだり床で転がって観客を押し退けたり(笑)。そこはレコードとはかなり違う。僕のアートと音楽それぞれの活動の中間みたいな感じ。そこでできることがたくさんあると思っているし、すごく興味がある。アイデアを試す場所というか。僕がいちばん気に入っているのは、それをポップ・ミュージックの文脈のなかでやれるということ。多くの人はパフォーマンス・アートの経験がないかもしれないし、あったとしても受け付けないっていう感じだと思うからさ。

質問・序文:原雅明(2023年10月25日)

Profile

原 雅明/Masaaki Hara

原 雅明/Masaaki Hara音楽ジャーナリスト/ライター、レーベルringsのプロデューサー、LAのネットラジオ局の日本ブランチdublab.jpのディレクターも担当。ホテルの選曲やDJも手掛け、都市や街と音楽との新たなマッチングにも関心を寄せる。早稲田大学非常勤講師。著書『Jazz Thing ジャズという何か』ほか。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE