MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

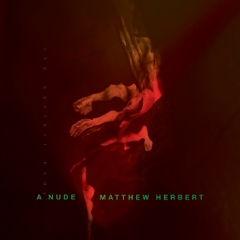

Home > Reviews > Album Reviews > Matthew Herbert- One Pig

野田 努 Aug 15,2011 UP

UKの暴動(riotではなくriotsだ)を見ながらやりきれない気持ちになった。僕は1993年、たまたまロンドンでCJBのデモに参加して、そして暴動に巻き込まれて逃げ回った経験がある。こともあろうかハイドパーク沿いのマクドナルドに逃げてしまったために、まあ、ガラスは投石によってぱりんぱりん割れて、ホントに酷い有様だった。何が起きているのか掴めなかったが、それでもあとから気持ちは高揚した。なぜなら、その暴動には理想があり、政治的な異議申し立てがあった。

ところが今回の暴動ときたら、BBCを見ていると、そのきっかけとなった警官の射殺に関しても、単なる言いがかりに過ぎないことが警官嫌いの僕にもわかる。また、その後の騒動がたんに暴れたいだけの、たんにモノ欲しさの略奪行為であることもわかる。BBCのレポーターに対して、ある若者は「だって政府が止めないからさー」と言う。「君の家のモノが君がいないあいだに誰かに略奪されたら君はどう思う?」と訊けば「そりゃ怒るよね」......。店で働いていた連中にしてもたまったものではないし、インディ・レーベルの倉庫も被害を受けている。狙われたのは何よりも服屋、それからスポーツウェア・ショップ、ゲームやコンピュータ・ショップ......とかそのあたり。社会への抗議でもないし、人種暴動でもない。

震災後、しばらくして電車に乗ったとき、女性ファッション誌の中吊り広告に妙な空恐ろしさを覚えたことがある。「この夏はこんな服装で決めたい」などというコピーとともにモデル体型の女がこちらを見ていた。意訳すれば「この夏はこんな服を買え」となる。「買え」「買え」「買え」......と、その空虚なモデルは言っていた。

あるいはこんなこともある。身内の話で恐縮だが、僕の両親は、テレビ番組の健康番組を盲信するあまり、あれもこれも食べている。野菜と果物を食べなければならない、あれもこれも摂らなければならない。「食え」「食え」「食え」......と言われ続け、食っている。買って、そして食っている。たまにサプリメントまで買わされている。

これを資本主義的恐怖と呼ばずしてなんと呼ぼう。新しい靴を買わなければならない、新しい服を買わなければならない、スポーツウェア、ゲームにiPad、あるいは洒落た自転車......UKの暴動がこの恐ろしいオブセッションのなかから生まれたことはほぼ間違いない。物欲が暴動(というか略奪)をうながしているのだ。もちろん、まあ、マクロに見れば、嬉々としながら略奪を続ける若者たちも資本主義の犠牲者だと言えるのだが......。

マシュー・ハーバートは、こうした資本主義的恐怖に警鐘を鳴らし続けているアーティストである。彼はかつて、電子音楽において音を「買うな」と言った。製品の音に満足するな、「自分で作れ」と。彼はそして、彼のクラシックとジャズの知識とハウス・ミュージックへの好奇心と、それから「買った」音ではなく彼自身が「作った音」によって、2001年に最高のアルバムを完成させた。それがこの度、リイシューされる『ボディリー・ファンクションズ』である。

『ボディリー・ファンクションズ』はすべての電子音を身体に関するモノから採取して作られている。それら彼が「作った音」は、ダニ・シシリアーノの甘美な歌、フィル・パーネルのジャズ・ピアノと混じり合って、エレガントかつ芯のあるエレクトロニック・ミュージックとなった。10周年記念盤には、シングルで発表されたすべてのリミックス・ヴァージョンも収録されている。

また、『ボディリー・ファンクションズ』の再発と同時に、"ワン"シリーズの最終章、『ワン・ピッグ』がいよいよリリースされる。ハーバートひとりがすべてをやるというコンセプトのこのトリロジー――最初の『ワン・ワン』は彼のシンガー・ソングライター・アルバム、続く『ワン・クラブ』はクラブの音(壁の音や便所の音まで)を採取して作ったテクノ・アルバム、そして今回は「豚の一生」をテーマにした政治的かつ実験的なものとなっている。

ハーバートが自身のブログで初めて『ワン・ピッグ』についてアナウンスしたのは2009年5月のことだった。「このアルバムは、豚が一生で発せられる音を使って作られる。その豚の誕生の瞬間、生きているあいだ、死を迎える瞬間、そして食用の肉として処理される場にも僕は立ち会う予定だ。その豚の肉はシェフに渡り、そこにはご馳走が用意されるだろう。そのすべてが録音される」と、当時ハーバートはブログで書いているが、一匹の家畜、一匹の"豚の一生"をテーマに音楽を作るといった内容は大きな反響を呼んだ。『ガーディアン』のような新聞が大きく取り上げたばかりか、動物愛護団体のPETAはそれを動物の虐待を素材とした娯楽の制作として抗議したほどだった。

『ワン・ピッグ』は、いままでのハーバート作品のどれとも違っている。それは採取した音の多くが豚の声であるという点において、音楽作品として異質な響きを有しているのだ。豚の誕生における美しいハーモニーと豚の声、兄弟たちと戯れているのであろう豚の声と彼のエレクトロニックな展開......豚の鳴き声は豊かな音であり、聴く側の精神状態によっては暗示的かもしれない。

2010年9月のブログでハーバートはこう書いている。「死はこのプロジェクトにとって重要で、もっとも望まないプロセスでありながら僕が理解する豚の一生にとっていちばん強く関連している部分であると感じる」

アルバムは、豚が殺され、そして調理され、食べられるところまでを描いている。ハーバートは、2005年の『プラット・ドゥ・ジュール』において、我々の食卓がいかに市場原理によって支配されているのかをほのめかした。スーパーマーケットの安さは、そのいっぽうでは個人経営の農家を窮地に追いやっている。1本のスパゲティにも実に怪訝な権力が関わっている。それは我々がこの薄氷を踏むような現代生活を営むうえで、たいした疑問を持たなくなっているところでもある。

「このアルバムは自分のなかに多くの政治的、文化的、音楽的、道徳的疑問を生み出した」と彼は僕の取材で答えているが、『ワン・ピッグ』は、マシュー・ハーバートらしい問題提起をはらんだ実に興味深い作品だ。まずは何よりも僕は、自分が豚の声をよく知らなかったという事実に気がついた。豚のショウガ焼き定食やカツ丼、カツカレーを頻繁に食べているというのに、僕は豚の味ばかりを知っている。それは"常識"として、とくに疑問を持つべきことではないのだろうか。

野田 努

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE