MOST READ

- interview with Autechre 来日したオウテカ──カラオケと日本、ハイパーポップとリイシュー作品、AI等々について話す

- ele-king presents HIP HOP 2025-26

- HELP(2) ──戦地の子どもたちを支援するチャリティ・アルバムにそうそうたる音楽家たちが集結

- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場

- KEIHIN - Chaos and Order

- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- MEITEI ──ニュー・アルバム『瑪瑙』より、先行シングル“新花魁”がリリース

- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定

- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Columns Stereolab ステレオラブはなぜ偉大だったのか

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

- R.I.P. Steve Cropper 追悼:スティーヴ・クロッパー

- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース

- interview with Autechre 音楽とともにオーディエンスも進化する | オウテカ、独占インタヴュー

- heykazma ──2010年生まれ、アルファ世代の新星DJがデビューEP『15』をリリース

- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜

- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026

- DIIV - Boiled Alive (Live) | ダイヴ

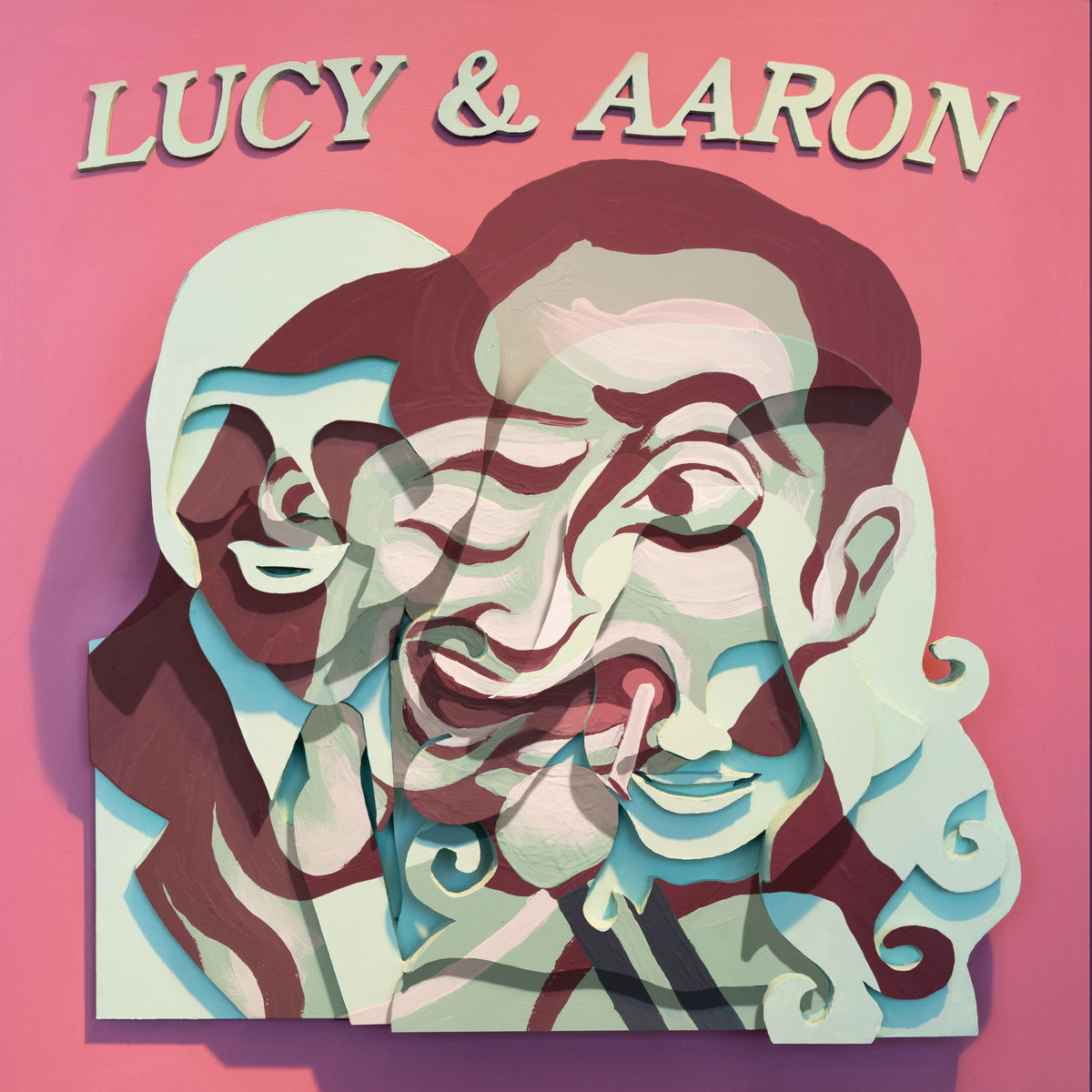

Home > Columns > Aaron Dilloway Japan Tour 2023@落合Soup (2023/2/11) ライヴ(デッド)レポート

*§†*

さて、こうした話をいまさら蒸し返すことに何の意味があるのかと訝る向きもあるだろう。『OHM: The Early Gurus of Electronic Music』(Ellipsis Arts, 2000)や『An Anthology of Noise & Electronic Music #1』(Sub Rosa, 2001)といった優れたアンソロジーが発売された前後の時期には、サーストン・ムーアやポール・D・ミラー(DJスプーキー)といった教養ある人々の顰みに倣って、ノイズをめぐる現代的思考の起源をルッソロやヴァレーズやケージといった歴史上のアヴァンギャルドにまで遡って位置づけることには、たしかにある種の妥当性が認められていたかもしれない。しかし現在、そのような単線的歴史化の身振りを、音のクラスそして/あるいは音楽のジャンルとしてのノイズについて語るための、それがあたかも必須条件であるかのように行ってみせることは、この二〇年間に蓄積されてきたノイズに関する非目的論的歴史観にもとづく知見の数々に背くことであるし、ノイズをめぐる思考のうちにそれとは本質的に反りが合わない、真正性や音楽的な質に関する判断を暗にもち込むことにもなりかねないだろう、と。そうした非難を予期しつつ、それでもあえてここまで私たちが、ノイズの概念の歴史性を最近の聴覚文化研究や音響研究の成果への瞥見も交えて、駆け足気味にではあるが論じてきたのは、音楽のジャンルとしてのノイズがもつ概念的に(おそらくは政治的にも)不確かな地位が、音のクラスとしてのノイズ自体がもつ同様に不確かな地位と共鳴関係にあることを示したかったからであり、またノイズ・ミュージックの生産者と受容者のあいだで繰り広げられる言語ゲーム(もちろん文字どおりの言語を介して行われるわけではないが)の二〇二〇年代初頭現在における主要な(もちろん暗黙の)論点がもはや、聴取と相関する限りで存在するものとしての音の領域を美学的に拡大することのみに関わっているわけではない、ということを示したかったからでもある。拙劣かつ不完全な仕方であっても、ノイズをめぐる思考と聴取の歴史をいったんこのように俯瞰的に捉えなおしておくことは、ノイズ・ミュージックに関する神秘主義やファナティシズムに安易に身を委ねることから、あるいは薄っぺらな擬似‐民主主義的ダイバーシティの理念の美学的な代弁者としてノイズ・ミュージックを引き合いに出すことから、私たちをある程度まで守ってくれるという意味でも、決して無駄なことではないように思われたのだ。

新たなラウドネスを音楽の可能性のひとつとして絶えず発明し続ける試みとしてノイズ・ミュージックを特徴づけることには別のメリットもある。すなわち、ラウドネスという性質そのものに含まれる社会的敵対性や生産関係(分業システム)に関わる規範性の次元への注目である。二〇二〇年代のノイズ・ミュージックにとって、ノイズとはたんに極端さと過剰さによって作動する政治的抵抗の意識の激烈な発露であるだけでなく、ある音をラウドなノイズとして聴くように促すコンテクストの解体と再構築のループを通じて、このコンテクストを貫いて走っている社会‐経済的な諸力のベクトルを観察するための実験的な機会を与えるものとなっている。社会的に実在的な空間のうちで構築されたラウドネスは「望まれなさ」というたんなる音響心理学的な属性に還元されることを拒むような、ある頑なな再帰性をもつ。いかなるノイズも聴き方次第で音楽になりうるという多幸感に満ちたポスト・ケージ主義的なテーゼの裏には、いかなる音も文脈次第でノイズになりうるという憂鬱きわまりない新自由主義的なテーゼが潜んでいる。近年のノイズキャンセリング機能つきのイヤホンやヘッドホンの人気ぶりと、それと表面的には矛盾する電車やカフェにおけるスピーカーをオンにしたスマートフォンでの周囲の目を憚らない動画視聴の流行とは、汎聴覚性を軸として展開されるポスト・ケージ主義の美学の敗北をしるしづけるものでは決してなく、むしろその完全な勝利から導かれた、ひとつのアイロニカルな帰結としての新自由主義的な美学、〈空間なき聴取〉とでも呼ばれるべき新たなミクロ統治性の様態が出現しつつあることを告げ知らせるものとして理解されなければならないのだ。ノイズと自由即興のフィールドで活動しながら、近年ではスコア(譜面)を用いた観客参加型の集団的即興を試みているマッティンは、そうした見方を現時点で最も深く発展させているミュージシャンの一人だと言えるだろう。「社会的不協和は私たちにケージのイデオロギー的無響室が現実には存在しないことを認めるよう求める──ホワイトキューブの中立性が現実に存在しないように。あなたはすでにこの実在性の一部であり、これらの不協和はすでにあなたのうちを貫いて走っている。そのため問いは以下のようになる。主体としてのあなたとは──あなたがひとつのものであるとして──いったい何か、そしてあなたは他者たちといかにして関係するのか。肝心なのは、あなた自身を分離するための人工的な実在性を──あたかもあなたがすでに趣味の自律性を行使することのできる主体であったかのように──生成することではなく〔……〕、実在性の他の諸側面との直接的な接続を生成することであり、経済と文化とあなた自身が主体として生産される仕方とのあいだに元から備わっている諸接続を探求することなのだ」(Mattin, Social Dissonance, Falmouth: Urbanomic, 2022, p. 30)。しかしこのパースペクティヴにおいて私たちは、私たちがそれぞれ〈個人〉として〈自由〉な主体であるという思い込み自体が、資本主義社会における抑圧的再生産と疎外(alienation)の構成的な歯車になっているという、厳しくもダークな洞察に直面することになる。「私たちがそれであるところのものと、私たちはそれであると私たち自身が考えているところのものとは同じものではない、つまり私たちは合理性を通じて完全な自己理解への直接的アクセスをもつことはない。言い換えれば、私たちがもっている自律性・自由・主体性についての概念は、特定の仕方で限界づけられ歪められているのだ。しかしこれらの概念は資本主義的生産様式のイデオロギー的エンジンである。経験的かつ現象学的な個人〔個体〕としての主体という理解は、それゆえこの主体を生み出した構造的な諸条件を遠ざけて覆い隠す」(Ibid., p. 103)。ノイズによる抵抗は、抵抗の主体そのものをどのようにして構築しなおすかという問いを回避しえない限りで、再帰的な構造をもった諸戦略の練り上げに取り組まざるをえない。ひとつの音がノイズとして聴かれるという出来事を規定する諸力の戯れは、心的で生命的な領域よりもはるかに社会-経済的な領域のほうに、そしてまた、もはや心理的ではない神経科学的な領域のほうに属している。

ノイズ・ミュージックはそれゆえ、ノイズを聴くことの実在的(たんに可能的なのではない)経験の条件を問うために、「ノイズとは何か」という問いがその内在的な論理に従って生成する、あらゆる超越論的主観性を絶滅させる偶然性の感性論的なオルガノン、事実論的なものをめぐる時間的に捻れた思弁のための実験装置であると同時に、社会‐政治的な抵抗と闘争とが音響的/聴覚的領域において継続される際に必然的にそこを横切ることになるような、ある種の倫理的な負荷を帯びた、多層化された再帰性をもつ実践的空間でもあるのだ。ノイズ・ミュージックが、それぞれその最も高い強度に達した思弁と実践とのこのような複合体でありうるのは、それがジャンルに対するある種の自己転覆的な、擬死的な関係を保つ限りでのことである。哲学者のレイ・ブラシエがその論考「ジャンルは時代遅れである」において述べるには、「「ノイズ」は電子音響の探求と自由即興と前衛的実験とサウンドアートのあいだに広がる無人の土地を指し示すだけでなく、ポストパンクとフリー・ジャズのあいだ、ミュジック・コンクレートとフォークのあいだ、確率論的作曲とアール・ブリュットのあいだといった、諸ジャンルのあいだでの干渉が生じるアノマリー的な地帯をも指し示している」(Ray Brassier, “Genre is Obsolete” in Noise and Capitalism, Mattin Artiach and A. Iles (eds.), Donostia, San Sebastian: Arteleku Audiolab, 2009, p. 62)。はたしてノイズ・ミュージックにおいて音楽はジャンルとしてのみずからの死を擬態することで生き延びているのだろうか、それとも生きているとも死んでいるとも言うことのできない状態においてウィルス的に現存しているのだろうか。いまや私たちは、私たちが実在的経験として、事実として聴くことができた、ノイズ・ミュージックの演奏のひとつの具体的な事例を記述しなければならないだろう。ひとつのライヴ(デッド)レポートとして。

Profile

仲山ひふみ/Hifumi Nakayama

仲山ひふみ/Hifumi Nakayama 1991年生まれ。批評家。主な寄稿に「「ポスト・ケージ主義」をめぐるメタ・ポレミックス」(『ユリイカ』2012年10月号)、「聴くことの絶滅に向かって──レイ・ブラシエ論」(『現代思想』2016年1月号)、「加速主義」(『現代思想』2019年5月臨時増刊号)、「マーク・フィッシャーの思弁的リスニング」(『web版美術手帖』2019年9月5日)、「ポストモダンの非常出口、ポストトゥルースの建築──フレドリック・ジェイムソンからレザ・ネガレスタニへ」(『10+1 website』2019年10月号)、「「リング三部作」と思弁的ホラーの問い」(『文藝』2021年秋号)。また、手売り限定の批評誌『アーギュメンツ#3』(2018年6月)を黒嵜想とともに責任編集。

COLUMNS

- Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2026 - Columns

Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記

Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns

2025年のFINALBY( ) - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns

なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記

Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns

Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns

Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns

英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns

9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

8月28日 岸部四郎 - Columns

8月のジャズ- Jazz in August 2025

DOMMUNE

DOMMUNE