MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

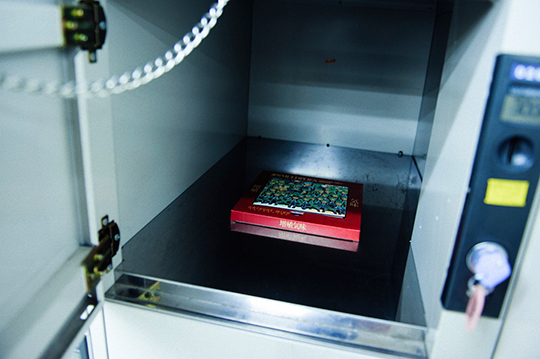

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > TECHNO defintive 初音ミク・ヴァージョン(後編) - ――『増殖』スペシャル対談:佐々木渉×野田努

- みんなサイボーグ

- 『D.o.A.』、ポルノ、初音ミク

- YouTube(=海)の向こうの初音ミク

- 音楽カルチャーの敷居

- 「コンセプチュアル」ではない、コンセプトを

- 音楽とルーツの関係

- いま、なぜ『増殖』なのか

みんなサイボーグ

もう若い子にとっては音楽は何らかの付帯情報、映像だったり、写真やイラストだったり、サンプリング・コラージュだったり、そういった情報要素が混ざった集合体として捉えられていくのかもしれませんね。(佐々木)

サンプリング自体、90年代から00年代のある時期まで、厳しい著作権の監視下によって表に出れなかったんですけれど、ネットの普及とともに、サンプリング文化自体がまた盛り返しているのも面白いですね。(野田)

HMOとかの中の人。(PAw Laboratory.) - 増殖気味 X≒MULTIPLIES U/M/A/A Inc. |

野田:ダークスターという、ダブステップ・シーンから登場したバンドが2009年に出したシングルに“エイディズ・ガール・イズ・ア・コンピュータ(エイディの彼女はコンピュータ)”という曲があります。当時ヒットしたし、評論家受けもしたエポックメイキングな作品なんですけど、これが初音ミク的にコンピュータのソフトウェアに歌わせた曲でしたね。それまでダブステップに歌がのる場合、たいていはR&B調のヴォーカルだったんですが、ダークスターはコンピュータのソフトが合成する声に、アンニュイなシンセポップを歌わせたんですね。

今回、佐々木さんにお会いするので、僕なりにミク的なものを考えてみたんですけど、いろいろありました。そもそも、エレクトロニック・ミュージックのこの10年は、「声の10年」だったとも言えるかもしれないんです。たとえば、ジェイムス・ブレイクの“CMYK”、この曲の元ネタがケリスの“コート・アウト・ゼア”とアリーヤの“アー・ユー・ザット・サムバディ”だということはいまでは知られていますが、最初は誰の声かわからないほど加工されていました。

こうした声ネタ加工が流行した発端は、レイヴ・カルチャーだったんじゃないかと思います。たとえばプロディジーは、声ネタのサンプリングを子どもの声になるようなハイピッチでやって、そのまま使って馬鹿馬鹿しさを出した。DJスクリューはまったくその逆で、速度を落として再生して、お化け声みたいものを面白がった。ダブステップ世代になると、たとえばブリアルなんかは、バカみたいな甘々のラヴ・ソングR&Bの言葉を幽霊のような声に加工しているんですね。00年代以降のポップスの主流はR&Bなわけですから、日本で言えばエグザイルみたいな連中の曲の歌の断片をリエディットして、意味まで別にものにしているんですね。そのいっぽうで、R&Bの泣き虫(ウーピー)系は、カニエとかドレイクとか、オートチューンを使いまくっていました。ポップスのサボーグ化とういか、ポップスのなかで声の加工という領域がここまで盛んだったことは過去になかったように思います。昔は、ギターが生から電気になっただけで騒がれたほどで、声は生にとって最後の領域だったと思いますが、それがいよいよ大々的にサイボーグ化している。

そういうなか、メデリン・マーキーは最新型です。彼女は、ヴォコーダーを使って小鳥のさえずりのような音を出すんです。かつて戦争兵器として使われたなんて考えられない、というようなすばらしい使い方です。僕なりに初音ミクに繋がるような、いろいろレコードやCD持ってきたんですが、これがまずその1枚です。

もうひとつ、音楽作品というのが、ソフトウェアとなったというか、ソフトウェアとしての音楽作品というのを実践したのが、ビョークが去年リリースした『バイオフィリア』でしたね。これは、アプリとしても制作・販売しています。それによって1曲1曲をインタラクティヴに楽しめるというのが彼女のコンセプトでしたが、これは、ソフト開発というものが技術屋ではなくて、アーティストの仕事になっていくという事態を象徴する作品だったと思うんですね。この道ではそれこそモノレイクが先駆的に、ソフトウェアの開発者でありIDMの作家であり続けていますが......。そういえば、昔、ローランドの909の発案者に取材で会いに行ったことがあったんですが、開発者はふつうに社員なんですよね。でもこれからはそうじゃなくて、909を作った人がアーティストになるようなことです。

それから、もうひとつ、ヴェイパーウェイヴという新しいジャンルがあって、これもある意味初音ミク的というか......、いや、ミクのジャンク・ヴァージョンのように思います。アメリカ人ですが、日本語を多用していて、それも適当な翻訳ソフトで翻訳したであろう、壊れた日本語になっています(笑)。

ヴェイパーウェイヴのサンプリング・ネタのほとんどはユーチューブであったり、ネット上に落ちているものです。作品自体は凡庸で、とくに新しいわけではないんですが、ネット上の海賊盤の交流会みたいな感じが新しいんです。ヒップホップのミックステープと違って、自分の音楽の売り込みのためにやっている感じではないんです。むしろ売る気がぜんぜんないというか、まったくやる気がないというか、「がんばれば君もポップスターになれるかもしれない」という夢をいかがわしい虚妄として見せているようにも解釈できるので、反資本主義などと評価されたりするような、デジタル時代のカオスがあるんですね。しかも、外から見た日本のイメージがかなり偏ったカタチで流用されています。ヴェイパーウェイヴでは、日本のアニメやオタク文化は、健全なアメリカ社会がもっとも望まないであろう、忌まわしきアイコンとなっているようなんです。ミクはアニメじゃありませんが(笑)。とにかく、やってしまえという感じでやってしまって、いまいちばん意味を求めているシーンです。

もう1枚紹介させてください。メイン・アトラクションズです。クラウド・ラップというジャンルに分類される、USのラップ・グループです。この「クラウド」という言葉はサウンド・クラウドとかのクラウドです。やはりいろんなところから音を引っぱってきて、ルーピングしたりする。ギャングスタなのに、パフュームなんかも使っているほどです(笑)。〈タイプ〉というUKのアンビエント系のレーベルからも1枚出てるんですけどね。

サンプリング自体、90年代から00年代のある時期まで、厳しい著作権の監視下によって表に出れなかったんですけれど、ネットの普及とともに、サンプリング文化自体がまた盛り返しているのも面白いですね。

佐々木:声から受ける情報は、人間にとって他の音とは比較にならないほど大きいし、重要ですから、エレクトロニック・ミュージックにしろ『声を扱える可能性』を持っていた時点でこうなる運命だったのだと思います。ヒップホップとか、ドラム+語りですしね(笑)。野田さんが言及されている声にまつわる音楽は自分にとっても興味深いです。ダークスターなどダブステップの拡散の中で、声の効果的な活用法というのは先鋭化されているのは音楽の流れとして必然と思いますし、メデリン・マーキーなどドローンのソースとしての声は、「動物の鳴き声」を掘り下げるような試みで、意味深に聴こえます。声の応用でサウンドメイクしているという情報と、波長が強調された音像が相まって身体的・肉感的な音楽に聴こえますね。まぁ妄想ですが(笑)。

ヴェイパーウェイヴなど動画共有サイト時代のサンプリング感覚に関しては、おっしゃるとおりにもう時代は変わってしまっていて、情報=音源に関する認識も変わっていっているなと思います。もう若い子にとっては音楽は何らかの付帯情報、映像だったり、写真やイラストだったり、サンプリング・コラージュだったり、そういった情報要素が混ざった集合体として捉えられていくのかもしれませんね。それが「初音ミク的」と呼ばれるのであれば、同時代的なのだろうなと。親戚みたいな感じでしょうか。

野田:高周波数のサンプリングが一般化していく一方で、ロービット・サウンド熱も高まっていますよね。チップチューンとかね、一部の人たちがゲームボーイで音楽を作りはじめました。むしろ8ビット・サウンドがかっこいいんだという。その種の反動というのは必ずあるもので、もしかしたら初音ミクを用いる人にも無意識にそうした傾向があるのかもしれないですね。エイフェックス・ツインがジョン・ケージをカヴァーするいっぽうで、ガバをやるようなものです。

佐々木:そうですね、そこは表裏になっているなという感じもしていて、ロービット・サウンドの前にも、パトリック・パルシンガーのバキバキに歪んだテクノとか、エリック・Bのモコモコしたビートとか、そこまで音を悪くしなくていいでしょう? というくらいダンゴになったようなサウンドの人たちがいましたよね。昔はそれ自体が作家オリジナルであり異端でした。ユーチューブからのサンプリング・コラージュも、たぶん15年前だと〈ロス・アプソン?〉とかが世界中から集めて売っていたような、変態的な(笑)人々の音楽、というような認識しかなかったわけで、変わりましたよね。昔は、アナログ作業的でマイノリティでしかなかったものが、いまだと別の意味性を帯びてコラージュされたりしているわけですから。

とにかく、変な音とか、気になる音とか、音に対して行き過ぎた興味を持っていくと、どういうふうになるんだろう? という好奇心が自分のなかにはあって。自分はそもそも音に対する捉え方が狂っていたなと思います。そういうなかで、初音ミクというのは、それまで自分のなかでイメージしたことのなかった「機械による可愛い声」を目指したものでもあったんです。でも、その「可愛い」自体がちょっとズレていたんですけどね。自分がアニメなどのカルチャーに詳しい人間だったらいちばんには選ばないような、基本「歌わない」人をセレクトしたし、自分が声優ファンではないからこそ、テンションの低いディレクションをしたんだろうなとは思います。

余談ですが、自分が聴いた声の加工のなかでいちばん怖かったのは、エイフェックス・ツインが竹村延和の『チャイルズ・ヴュー』のリミックスでやってたものですね。あのなかで、声のピッチをグニャグニャにいじってすごく綺麗でロリータっぽくしている部分がありますが、あれは狂気です。綺麗で可愛い声を、暴力的に扱っている感じが怖かったですね......。

佐々木渉、野田努 (構成:橋元優歩)(2013年2月08日)

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE