MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Diamond Version - ベルリン「テクノ実験室」のパンク宣言

Diamond Version CI Mute/p*dis |

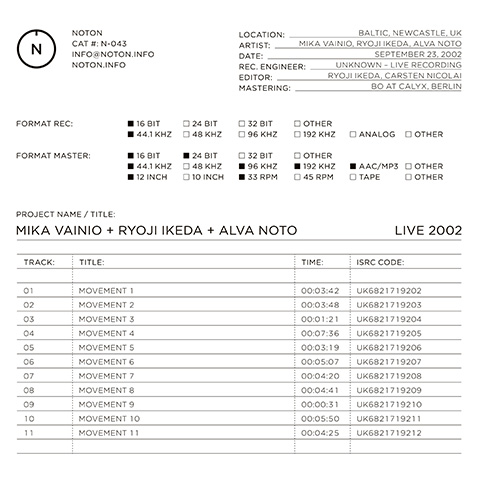

今年で設立15周年を迎えたドイツの電子音響レーベル〈ラスター・ノートン〉。美しくもエッジの効いたミニマリズムを基調に、抜群のアイデアと最先端のテクノロジーを融合させた活動は、いまも変わらず現代エクスペリメンタル・ミュージックのひとつの指針であり、それを指向するもの皆の憧れの的である。そんな〈ラスター・ノートン〉を主宰する旧東ドイツ出身のふたり、ミュージシャン/ヴィジュアル・アーティストのカールステン・ニコライ(アルヴァ・ノト)と、ミュージシャン/デザイナーのオラフ・ベンダー(バイトーン)によるユニットがダイアモンド・ヴァージョンである。

さて、2012年に活動を開始したこのダイアモンド・ヴァージョンだが、何やら動機がものものしい。というか、たのもしい。何でも「ブランド・スローガンや派手な広告、そして滑稽なPRなどのマーケティング合戦の時代に対する反撃」を目的としているというから、元来の〈ラスター・ノートン〉の色からするとじつにお行儀が悪く、また、要所に差しこまれる大味なシンセのメロディや音色など、これまでのふたりの活動には見られなかった下世話さも加味されていて大いに信頼できる(リリースが自身の〈ラスター・ノートン〉からではなく、老舗〈ミュート〉からというのも納得だ!)。これを「ポップ化」と解釈するとじつに収まりが良いのだが、彼らの「ポップ」は一筋縄ではいかない。ミクロレベルにまで細分化された非楽音によるグリッチ&リズムから、織り重なるレイヤーが無限のパターンを作り出す「ずれ美」によるモアレ&ドローンを経て、2000年代後半あたりからメッセージ性を強く含む、重く軋んだインダストリアルなビートが顕著になってきたカールステンたち。そんな彼らが変換する「ポップ」は、じつに論理的で構造的で、さらにすこぶる批評的で……知らず知らずのうちにマーケティング合戦に侵されて、もはや機械化してしまっているわたしたちの認識・判断・行動の装いに鋭いメスを入れ、誇大妄想にさらされたハリボテのような世界の内実をあらわにしてくれる。 また、彼らのリリース形態も戦略的で、活動開始当初から「EP5枚を発表した後にアルバムをリリースする」と宣言していたが、その言葉どおり、今年いよいよアルバム『CI』をリリースした。モデルでポエトリー・シンガーでもあるレスリー・ウィナー、ペット・ショップ・ボーイズのニール・テナント、〈ラスター・ノートン〉初の女性アーティストとしても話題のベルリン在住の日本人トラックメイカー、Kyokaらのヴォーカル(ラップ?)をフィーチャリングするほか、ライヴでは何度も共演済みのオプトロン奏者・伊藤篤宏も参加という、理路整然としながらもとても肉体的で、実験的というよりもどこか開放的でにぎやかな内容になっている。

そして、昨年の〈TAICO CLUB'13〉と〈EMAF TOKYO 2013〉出演に伴うジャパン・ツアーに続いて、早くも3度目の来日が決定しているダイアモンド・ヴァージョン。しかも、今回はエンプティセット、Kyoka、まもなく〈ラスター・ノートン〉よりEPをリリースするUENO MASAAKIらも帯同するレーベル・ツアーというから、期待は高まるばかりだ。

広告文句が垂れ流す──わたしたちのより良い生活を約束する──企業スローガンなんてまったくもって絵空事にしか聞こえないが、ダイアモンド・ヴァージョンが視覚と聴覚を越えて繰り出すハードでダンサブルなテクノロジー攻撃は(一見、無機質で非感情的に見えるが)、間違いなく、わたしたちがより豊かにより人間らしく生き抜くためのひらめきを与えてくれる。

パンク・ロックやインダストリアルの影響はずっとありましたよ。そもそも、私たちは消費社会非難を表現したいんではなく、グローバル化された経済界と私たちの関係性をより強く反映させたいんです。

■ダイアモンド・ヴァージョン(以下、DV)のなかで、カールステンさんとオラフさんの明確な役割分担などはあるのですか?

DV:それぞれの具体的な役割分担はありません。すべてのトラックとヴィジュアルを共同作業で行うようにしています。もちろん、それぞれ特定のことにはっきりとしたフォーカスを向けていますが、トラックやヴィジュアルなど、メインの仕事は常にふたりで作業していますよ。

■2012年の結成当初から「EPを5枚リリースした後にアルバムを発表する」と宣言されていましたね。ひとつひとつ段階を踏むことにより、私たちリスナーはDVが最終形に向かって「自己生成」していくプロセスを楽しめるように感じました。このようなリリース形態にした意図を教えてください。

DV:そうです。5枚のEPのレコーディングは過程であり、私たちはリスナーにそれを共有してほしいと思いました。すべてのレコーディングが終わるまでにほぼ1年かかり、5枚めのEPがどんなサウンドになるのか、あまりはっきりしていませんでした。私たちはプロジェクトがどのように成長し、どのような方向に発展するのかを見てみたかったんです。これは、DVをオープンな状態にしておくために非常に重要なことでした。

■5枚のEPとアルバム『CI』を通して、すべての曲にフックがあり、さまざまな側面をもちながらも統一感のある内容になっていますね。ふたりの間でコンセプト作り、曲作りはどのように行われるのですか?

DV:私たちにとってDVは、違った形の音楽を実験する場所なんです。自分たちのソロ作品とあまり近くない、別のスタイルに関わってみたかったんです。これに挑戦するために作品のモードを多様化させたり変化させたりしてみました。また、ファイル・シェアリング、同時進行レコーディングからライヴ・セッションまで、これまでのコラボレーションとは異なる方法も試してみました。最初にたくさんのスケッチを作り集めて、どのアイデアやトラックが好きか、どれを精巧に作り上げていくか、などはいつも後で決めています。また、アイデアのひとつにヴォーカルとのコラボレーションを除外しないというのがあったんで、私たちは歌詞の内容になるようなトピックや可能性のあるアイデアについて話し合いました。それが、私たちに広告の世界やメディア・カルチャーのすべての形に関心を持たせたんです。私たちは避けようとしても毎日スローガンにさらされています。だから、企業スローガンはレコーディングのアイデアのキーエレメントになりました。

■あなたたちが鳴らす音の核をじっくり聴くと、キックの位置からスネアのタイミングひとつにしてもはっきりとした意思があり、意味をもたせているのを感じます。その姿勢、社会に対する強烈な批評性には電子音楽がもつ冷たさというよりも、パンク/ハードコアがもつパワーとエネルギーを感じます。あなたたちのルーツにパンク/ハードコアはあったりするのですか?

DV:はい、パンク・ロックやインダストリアルの影響はずっとありましたよ。私たちのソロ作品ではこのルーツを常に消している一面もありますが、DVはこの古いルーツに再び関わる正しい時期だと判断しました。そもそも、私たちは消費社会非難を表現したいんではなく、グローバル化された経済界と私たちの関係性をより強く反映させたいんです。あなたがどのくらいの割合でこのシステムの一部として構成されているのか、という答えを見つけようとしているんです。ここにパンクとの繋がりは見えますが、私たちはこのシステムのなかで、私たちみんなが演じる二重の役割を非常に意識しています。

■アルバム『CI』では、レスリー・ウィナー、ニール・テナント、Kyokaら一筋縄ではいかないヴォーカルをフィーチャリングし、革新的な音を使用しつつも大衆に訴えるポピュラリティを獲得していることに驚きました。最初からヴォーカルを入れようと決めていたのですか?

DV:はい、それもアイデアのひとつでしたよ。私たちはアーティスティックな方向をとり、過去には戻りたくありませんでした。レコーディングだけではなく、ライヴ・パフォーマンスもできるようなコラボレーションを試みようと、はっきりと考えていました。そこで、私たちの音楽スタイルからできるだけ遠い人たちで、可能性のあるコラボレーターの名前をリストアップしていきました。私たちは単に衝突のようなものを引き起こしたのですが、この衝突は私たちの音楽制作の古いパターンすべてを無くすためにとても重要だったんです。

■なかでも、とくにレスリー・ウィナーの参加には驚かされました。レスリー・ウィナーといえばブランドの広告塔ともいえる元スーパーモデルであり、80年代にはDVが攻撃の対象とする「ブランド・スローガンや広告の嵐、滑稽なPRなどのマーケティング合戦」の最前線にいた女性だと思うのですが……。彼女に参加してもらった経緯は?

DV:これは有名なシンガーとのコラボレーションというアイデアだけではなく、私たちがファッション世界のアイコンを探していたからなんです。コラボレーターをモデルやファッション業界から探していたところ、友人がレスリーを推薦してくれました。彼女の過去の背景だけでなく、音楽とファッションにおける役割としても完璧な選択でしたし、もちろん、レスリーのユニークな声と私たちのサウンドの相性がとても良かったんです。

■レスリー・ウィナー、ニール・テナント、Kyokaら3人のヴォーカリストにどんなことを求めましたか。また彼女たちがDVにもたらしたものは?

DV:DVでは私たちの過去のプロジェクトを壊し、コントラストや緊張を生み出すために、すべてのコラボレーションに対して可能なレベルでオープンでいるというメインのアイデアがあります。だから伊東篤宏、レスリー、ニール、Kyokaたちとのコラボレーションは非常にうれしいことでした。私たちは〈ラスター・ノートン〉のアルヴァ・ノトとバイトーンのアルバムを生み出したかったんではなくて、いつもの道から離れて新しい空間に自分たちを置いてみたかったんです。これはとても挑戦的なアイデアでした。時々、アーティストは新しいものに挑戦するために困難な道を選ぶんです。

取材:久保正樹(2014年9月22日)

Profile

久保 正樹

久保 正樹1975年生まれ。大型CDショップのバイヤーを経て、編集を少しかじり、音楽ライターへ。former_airline名義で細々としぶとく音楽制作。イタリア、イギリス、オーストリアの小さなレーベルからカセットやCDRをリリースしたりしてます。

https://soundcloud.com/former_airline

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE