MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > special talk : ジョン・グラント × 田亀源五郎 - 何を歌い、どう描くか──ゲイ・アーティストたちのリアリティ

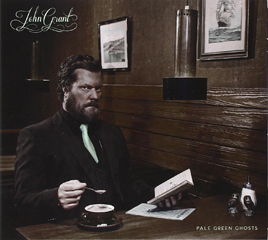

John Grant Pale Green Ghosts Bella Union |

John Grant Grey Tickles, Black Pressure Bella Union / ホステス |

田亀源五郎 弟の夫(1) 双葉社 |

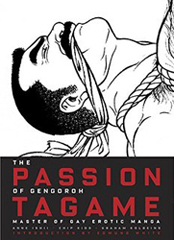

Anne Ishiiほか The Passion of Gengoroh Tagame Bruno Gmuender |

このふたりの出会いを想像したのは、最近のことではない。

セクシュアル・マイノリティの愛と闘いの歴史を描いたジョン・グラント“グレイシャー”のヴィデオが発表されたのが2014年の頭のことだった。その映像に圧倒された僕はそのままの勢いで文章を書いたのだけれど、少しばかり考えて、LGBTというタームに念のため注釈を入れておいた。いま同じような主旨で何か書くのならば、注釈の必要はまったくないだろう。この2年で状況は大きく変わった。そしてまた、その間の年――2015年に、世界で、この国で起こったことをあらためてここに書く必要もないだろう。テレビをつければ、LGBTイシューについて当事者や著名人、コメンテーター、そして政治家が議論を交わすシーンも珍しくなくなった。世界は変わり続けている。時代は前に進んでいる、のだろう。

だが、歌はどこにある? 物語はどこにあるのだろう?

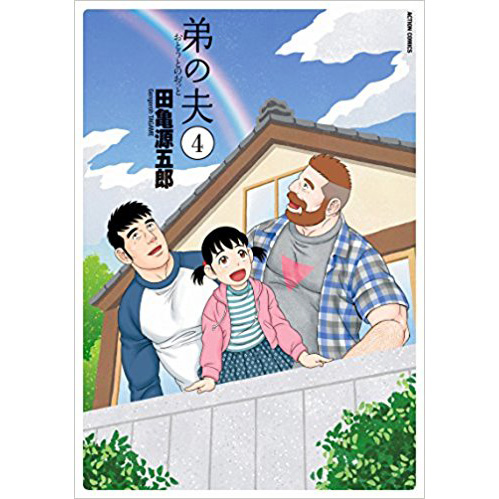

“グレイシャー”からしばらく経ったころ、田亀源五郎がはじめて一般誌にマンガの連載をするというニュースにゲイ・コミュニティはどよめいた。過激にエロティックで、強烈にクールなゲイ・アート作品やコミックを描きつづけ、日本のゲイ・カルチャー・シーンを支えてきたばかりか海外からも高く評価される「ゲイ・エロティック・アーティスト」が――つまり、ゲイたちが生きるための欲望を肯定しつづけてきた作家が、その外に向けてどのような作品を描くのだろうか、と。その作品、『弟の夫』は何よりも作品の力、親しみやすさによってあっという間に話題になり、2015年になる頃にはゲイ・コミュニティに限らない、広い世間に知られることとなった。

僕はゲイ・サウナをバックに歌うジョン・グラントの髭面を見ながら、『弟の夫』に登場する「弟の夫」であるマイクの髭面のことを考えた。自身のセックスやドラッグの問題、愛と苦悩を赤裸々に綴るグラントの歌と、「平等な結婚」も含めた新しい時代の家族のあり方をこの国のなかで探る『弟の夫』は違う地点に立ってはいるが、だけどどうしても別のものとは思えなかった。グラントの歌が使われたアンドリュー・ヘイの映画『ウィークエンド』でその辺のゲイ青年たちの恋が描かれていたように、アイラ・サックス『人生は小説よりも奇なり』でなんてことのない老ゲイ・カップルの日々が描かれていたように、両者の表現には現代の都市に生きる個人としての同性愛者がいて、そこには彼らの愛や人生、その物語が瑞々しく立ち上がっているからだ。

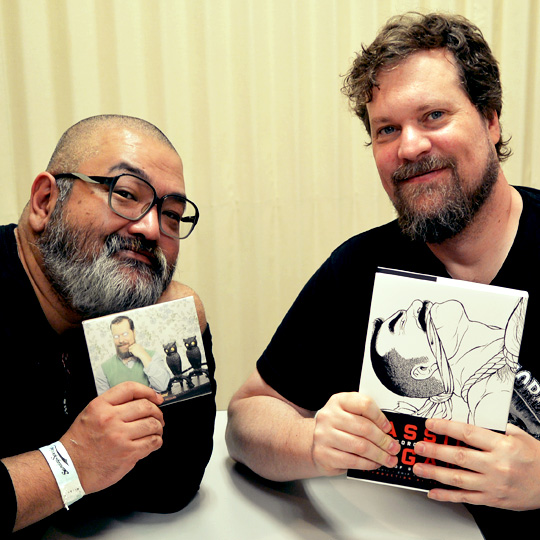

その日、田亀氏は抱える連載の締め切りを仕上げ、ジョン・グラントはセクシーなバリトン・ヴォイスを披露したステージを終えて、対面することとなった。話題はゲイ・カルチャーをテーマにしながらセックス表現、オーディエンスとの関係、カミングアウト、政治と表現の関係、家族の問題にまで及び……いや、実際にご覧いただくのがいいだろう。間違いなく現代のゲイ・カルチャーを代表するふたりの対話は、田亀氏が分厚い本を取り出すところからはじまった。

ゲイ・ヒストリーを描いたMV「グレイシャー」

田亀源五郎:まず自己紹介します。私は漫画家で、これはあなたにプレゼントです。気に入るかわからないのですが……(とワールド・リリースの作品集『The Passion of Gengoroh Tagame』を手渡す)。というのは、非常にハードコアなゲイ・ポルノ・コミックなんです。

ジョン・グラント(以下JG):これは素晴らしいですね。アリガトウゴザイマス。

田亀:どういたしまして。

■(ジョンに)こちらは日本のとても有名なゲイ・コミック・アーティストの田亀源五郎さんです。

JG:ファンタスティック!

■貴重な機会なので、今日はおふたりにゲイ・カルチャーの現在というテーマでお話をうかがいたいと思っています。

ではさっそく質問なのですが、まずは2014年に発表された“グレイシャー”(“氷河”)のヴィデオについて訊きたいと思います。あのヴィデオには僕自身ゲイだということもあり非常に感動したのですが、どのようにできた作品なのでしょうか?

John Grant - Glacier

JG:友人の(映像作家である)ジョナサン・カウエットから「作りたい」と連絡があって、母と子の関係を描いた『ターネーション』(註)という彼の作品が好きだったから、基本好きにやってもらおうと思って任せました。ヴィデオがどんな内容かは知らなかったんですが、すごいものが出来上がったんです。僕も大好きな作品ですね。

(註)『ターネーション』:ジョナサン・カウエットによる自身と母の姿を描いたドキュメンタリー映画。ゲイであるカウエットと精神を病んだ母との葛藤や複雑な愛の形が描かれ、サンダンス映画祭で高く評価された。

田亀:あのヴィデオはゲイ・ヒストリーを描いた内容になっていますが、そのアイデア自体はディレクターのほうから来たものなんですか?

JG:僕と彼の趣向はすごく似ているところがあったので、ヴィデオを許可したんです。ゲイ・カルチャーといっても本当にさまざまな側面がありますが、そのなかの何を重要視するのか、何を求めるのかが非常に近かったんでしょうね。そういったものの幅広さでも共通していました。いろいろな側面があるゲイ・カルチャーを代表するものをフィーチャーしなければならないって想いがあったので、よく耳にするようなステレオタイプなものばかりにはしたくありませんでした。だから彼のヴィジョンではあったのですが、僕も同じ考えでしたね。

(『The Passion of Gengoroh Tagame』の中身が気になり過ぎてビニールを破り始める)……開けてもいいですか?

田亀:どうぞ、どうぞ。

JG:サインしてください!

田亀:もちろん。私もジョンさんのCDにサインをいただけますか?

■せっかくなので改めてご紹介すると、田亀源五郎さんは日本のゲイ・アート・シーンを30年以上支えてこられた方で。たとえばこれは海外のアンソロジー本なんですが(と海外リリースのゲイ・アート作品集『HAIR』を出す)、日本を代表するアーティストとして田亀さんの作品が載っています。

JG:ワオ! これもあなたの作品ですか? 素晴らしいですね。

『弟の夫』はもっぱらヘテロの若い男性が読む雑誌に掲載されているんです。そういう読者層に向けて、ゲイ・イシューをどうやって提供するかがテーマでした。 (田亀源五郎)

■そして“グレイシャー”のヴィデオが出た同じ年に、はじめて(ゲイ雑誌ではない)一般誌で「ヘテロセクシュアル向けゲイ・コミック」をスタートされたんです。それがこの『弟の夫』という作品なのですが……(『弟の夫』を見せる)。

JG:クール!

■だからおふたりとものファンである僕なんかは、「繋がった!」と思ってしまって。

田亀:いま話が出たので少し説明すると、『弟の夫』はもっぱらヘテロの若い男性が読む雑誌に掲載されているんです。そういう読者層に向けて、ゲイ・イシューをどうやって提供するかがテーマでした。日本はゲイがあまりアウトしていない状況なので、知人にリアルにゲイがいるっていうヘテロのひとってそうそういないと思うんですね。

JG:素晴らしいですね。

田亀:私の場合ははじめにオーディエンスの層がある程度見えていたので、その人たちに伝えるのにはこうするのがベストだろう、という方法論でかなり厳密にやったんです。

JG:それはとても重要なことだと思います。届け方っていうのはすごく大事で、だって彼らは「知らない」ですからね! 教えてあげないと(笑)。

同情ではなく共感を求めている曲なんです。(ジョン・グラント)

私も若い頃は世界から孤立しているような気持ちでした。だから世界に触れるために、絵を描いたんです。(田亀)

ジョン・グラントさん

John Grant/ジョン・グラント

元ザ・サーズのヴォーカリスト。バンド解散後にソロ活動を開始し、2010年に〈ベラ・ユニオン〉よりリリースされた1作め『クイーン・オブ・デンマーク』は英MOJO誌の年間ベスト・アルバムに選出された。2013年の2作め『ペール・グリーン・ゴースツ』はラフ・トレード・ショップス2013年年間ベスト・アルバム1位獲得、2014年には英詞を手がけたアウスゲイルのデビュー・アルバム『イン・ザ・サイレンス』が世界なヒットを記録し、ブリット・アワードにおいて「最優秀インターナショナル男性ソロ・ アーティスト」にもノミネートされた。2016年、3作め『グレイ・ティックルズ、ブラック・プレッシャー』(全英5位)を発表。

■“グレイシャー”に関しては、ジョンさんの曲のなかでも特殊だと思ったんですよ。他の曲はご自身の内省を深く探求したものが多いですが、“グレイシャー”に関しては人称が「you」になっていて、聴き手にメッセージを届けるものになっていますよね。これはどういう想いでできた曲なのでしょうか。

JG:いろいろな状況や見方があるからひとに伝えるということは難しいのですが、僕はよくコニャックやバカルディみたいな蒸留酒に喩えるんですね。いろいろと余計なものは取っ払ってしまって、本質は何なのかという、その作業を僕はやったのだと思います。これを本当に伝えたいと思ったのは、すごく怒っている曲だけれど愛もそこにあるからなんです。同情ではなく共感を求めている曲なんですね。それを歌うことによって励ましたいという想いが基本的にあって、それはいま苦しんでいる若いゲイの子たちだけじゃなくて、表には見せないけれど昔の傷を引きずっているであろう年配のゲイのひとたちにも向けられています。世の中はゲイにとって少しずつ安全になりつつありますが、まだまだ多くの葛藤があり、それが精神的なダメージを生んでいるのが現状ですから。

それからゲイではないひとたちにも向けられています。苦しみを氷河に喩えるのが素敵に思えましてね。氷河は風景をバラバラにしてしまうほど、とても力強い存在です。苦しみも同様に人間の心を完膚なきまでにバラバラにすることがある。でも、この恐ろしい状況を越えなければ、人間同士をつなぎとめる理解や同情は生まれない。僕はそれを伝えたかった。いまだって僕たちの多くは孤立感を抱えているでしょう。だから手を差し伸べてつながりを作る、ということについても歌っています。

田亀:それは私もわかります。私も若い頃は世界から孤立しているような気持ちでした。だから世界に触れるために、絵を描いたんです。

JG:ええ。隠れ場所から出てきて、僕はここに存在しているわけですからね。そういう表現です。

美しさと醜さ──ゲイのイメージのステレオタイプを超える

■ではもうひとつ、ヴィデオの話をさせてください。“ディサポインティング”はかなりストレートなラヴ・ソングだと思うのですが、ヴィデオではゲイ・サウナを舞台にしていますよね。あれは悪戯心のようなものも含まれていますか?

John Grant - Disappointing feat. Tracey Thorn (Official Music Video)

JG:見せ方としてはあのヴィデオには遊び心もありますが、いろいろと深い意味も込められているんです。セックスというのは人間のとって重要なイシューのひとつですよね。加えて他の点にもあのヴィデオでは触れています。あそこではステレオタイプの美しいゲイが描かれているけれど、僕にとってゲイ・サウナというのは大抵悪い経験をしたところなんです。そこでHIVになったわけでもないんだけど……なったのはショウの前の楽屋でのことだから(笑)。ただ、危険なセックスをゲイ・サウナで経験したのも事実です。あのヴィデオには遊び心があったとしても、伝えたいものはけっこう重いものがあるんですよ。

これはすごくパーソナルな曲で、パーソナルなヴィデオなんです。実際にはいまは恋人を見つけたらこんなところ(サウナ)にいる必要はないんだけれど、そこに行き着くまではゲイ・サウナで自分を厳しくジャッジしていました。見た目がいいかとか、身体がいいかとか、あそこにいる彼ぐらいモノが大きいかとか。僕にとっては厄介な場所だったんです。いいセックスもしたけれどね。ただ、あのヴィデオはそういった困難さをはらんだイシューを描いたものなんですよ。

田亀:ただ、私自身“ディサポインティング”のヴィデオはゲイ・ニュース・サイトで初めて見たんですね。するとゲイ・サウナのヴィデオだったんでちょっと目が点になったんですけど(笑)。それを自分がSNSでシェアしたときに気づいたのですが、ゲイの友人たちはそうした批評的な部分ではなくて、単純にメジャーなアーティストがゲイ・サウナを舞台にヴィデオを撮ったというセンセーショナルな部分、それからジョンさんがいま言ったようなステレオタイプな美しいゲイたちに対して「カッコいい!」というふうに食いついている部分があると感じるんですね。そうした受け止められ方と、自分の意図とのギャップみたいなものに対して悩みはないですか?

批評的な部分ではなくて、単純にメジャーなアーティストがゲイ・サウナを舞台にヴィデオを撮ったというセンセーショナルな部分、それからジョンさんがいま言ったようなステレオタイプな美しいゲイたちに対して「カッコいい!」というふうに食いついている部分があると感じるんですね。(田亀)

JG:いえ、僕にとっては自分の言いたいことを自分の言いたいように表現できたことが大事なんです。その先でどう受け取られるかっていうことは僕の問題ではないんですよ。理解されたいという想いはもちろんありましたが、伝えるべきことは伝えたと思っているので。ただ、いまお話を聞いているとラヴ・ストーリーだということ、男性の美しさや男性を性的対象として見るってことは案外伝わってるんだなあ、と思いました。僕はゲイ・サウナでああいう経験をして、あの曲で表現しているような考えに至ったけれど、同じ意見を持ったひとを必要としているわけではありません。いろいろな考え方があるでしょうしね。ゲイ・カルチャーにはオープン・リレーションシップ(註)がしばしば採用されているから、誰を相手にしてもいいってひともいるし、そうではなくて一対一の関係を望むひともいる。僕は地球上に70億人いるうちのひとりとしてのちょっとしたアングルを示しただけなんですよ。だから、どう捉えられるかは自由だと思います。

田亀:なるほど、よくわかりました。

(註)オープン・リレーションシップ:パートナー間で、恋愛関係や性的関係において必ずしも一対一の関係を取らないことに合意している状態。

■すると、いまおっしゃったようなギャップについての悩みを田亀先生は抱かれることがあるということですか?

田亀:私の場合は音楽ではなくてマンガなので、ストーリーがはっきりしているんですね。そういう意味ではメッセージ性を含ませようと思えば、いくらでも明確に含ませることができるんです。小説のほうが詩なんかに比べると抽象性は低いだろうから、そういうような問題だと思うのだけれども。だからそういう意味では、自分が狙ったものとまったく違う受け止められ方をしてしまった場合は、ちょっと自分の技量不足とか作品の力不足を疑ってしまうところが、音楽に比べるとあるかもしれないですね。

JG:ああ、僕も理解しました。

僕にとっては自分の言いたいことを自分の言いたいように表現できたことが大事なんです。地球上に70億人いるうちのひとりとしてのちょっとしたアングルを示しただけなんですよ。(グラント)

聞き手:木津毅(2016年5月11日)

| 12 |

Profile

木津 毅/Tsuyoshi Kizu

木津 毅/Tsuyoshi Kizuライター。1984年大阪生まれ。2011年web版ele-kingで執筆活動を始め、以降、各メディアに音楽、映画、ゲイ・カルチャーを中心に寄稿している。著書に『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』(筑摩書房)、編書に田亀源五郎『ゲイ・カルチャーの未来へ』(ele-king books)がある。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE