MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Phony Ppl - NY発 新世代が奏でるソウルの真髄

現代の“What's Going On”──そう称されたのは2018年の優れたアルバムのひとつ、ジ・インターネットの『Hive Mind』で冒頭を飾る“Come Together”だった。かのLAのバンドは同曲で、われわれに衝突を強いてくるものについて歌っている。深刻な人種差別が続く合衆国の惨状は、いまなおアーティストたちを突き動かし続けているようだ。

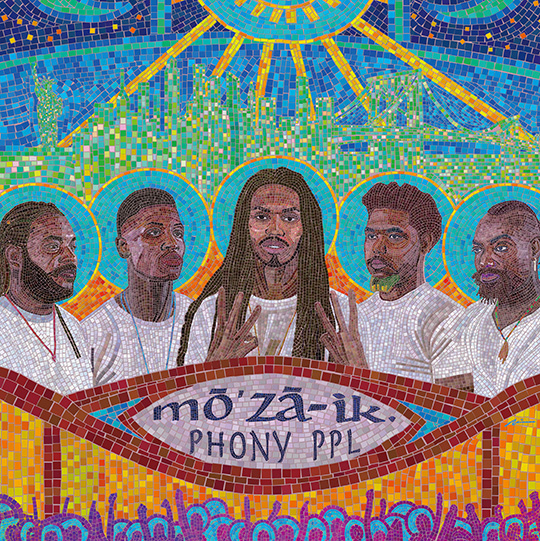

西海岸だけではない。東にもまたおなじ問題意識を共有するグループがいる。ブルックリンの新世代5人組ソウル・バンド、フォニー・ピープル。ジョーイ・バッドアスらの属するプロ・エラとともにビースト・コースト・ムーヴメントを盛り上げてきた彼らは、ジ・インターネットと同様、ことさらにポリティカルなバンドというわけではないけれど、彼らの新作『mō'zā-ik.』の最終曲“on everythinG iii love.”でもやはり、警察の暴力によって命を落としたアフリカ系たちのことが歌われている。

おもしろいことにフォニー・ピープルの音楽は、言葉だけでなくそれを輝かせるサウンドのほうもまたマーヴィン・ゲイを想起させるところがある。ミーゴスの所属する〈300 Entertainment〉から発表された『mō'zā-ik.』にはマーヴィンやスティーヴィー・ワンダーといった70年代黄金期のソウル・ミュージックの真髄が見事に受け継がれているが、この殺伐とした現代、トラップのような音楽が猛威をふるういま、彼らはあえてかつての“古き良き”サウンドを信頼することで、改めてソウル・ミュージックのなんたるかを示そうとしているのかもしれない。

では彼らにとってソウルとはいったいなんなのか? じっさいのところ彼らはどのような思いで『mō'zā-ik.』を作り上げたのか? ヴォーカルのエルビー、ギターのイライジャ、ベースのバリ、ドラムのマフュー、キイボードのエイシャ──大きな盛り上がりを見せた渋谷 WWW X での公演前日、バンド・メンバー全員が取材に応じてくれた。

人間が人生を歩むなかで経験するたとえばトラウマとか喪失感とか心の痛みとか失恋とか、あらゆる痛みを音楽として表現する。それがソウルだよ。

■今回日本で『mō'zā-ik.』がCDリリースされますが、タイトルの綴りが特徴的ですよね。

エルビー(Elbee Thrie、ヴォーカル):音声記号(IPA)のとおりに書くとこうなるんだ。

■そうしたのには何か特別な理由が?

エルビー:音声記号で書くとひとつひとつの文字にフォーカスできて、1文字ごとの意味が深くなると思ったんだよね。あと、ヴィジュアル面でもこっちのほうがきれいなんじゃないかなと。「モザイク(mosaic)」って本来は「c」で終わるんだけど、「k」にしている。発音記号だと子音が「k」の音だから、こういうスペルにしたんだ。グループ名の「Phony」も音声学(phonetics)と関連しているんだよね。サウンドを意味する「-phone」ともつうじるし。

■曲名にはすべてピリオドがついていますよね。

エルビー:ピリオドは「この曲はここで終わっている」ということを示すために打っているんだ。それにも意味があるんだよ。

■イニシャルでないところが大文字になっていたり。

イライジャ(Elijah Rawk、ギター):「G」はいつも大文字なんだ。

エルビー:子どものころ、ジュヴィナイルの“Ha”って曲がすごく大好きだったんだ。そのなかに、「ビッグ・Gならブロック・オン・ファイア(Big G, you got your block on fire)」という歌詞があってね。「ビッグ・G」だから、「G」は大文字。

■では一人称の「I」が「iii」と三つになっているのは?

エルビー:ひとつの「I」のときと三つの「iii」のときがあるんだけど、ひとつの「I」はふつうの、「私はトイレに行きます」や「私はご飯を食べます」みたいな一人称なんだ。肉体的なものとしての自分を指すときはひとつの「I」。でも三つの「iii」は肉体的なものから離れて、もっとスピリチュアルな、精神的なものを表すときに使う。前世とか来世とかね。そういう自分の体を越えたものは三つにする。そこには肉体的なものも含まれてるんだけど、それを越えた自分まで含めて、ということだね。

■先祖とか、そういうことではないんですよね。

エルビー:ノー。先祖ではなくて、自分が生まれるまえの前世とか、死んだあとの来世とか。それから、なぜいまここに自分がいるのかとか、そういう意味のときも三つ繋げてる。

■そういったことを考えるようになったきっかけは?

エルビー:いまここにこうしてみんなが集まっているのは、ここに肉体があるということだけど……この考えは一日でできたものじゃなくて、人生を重ねるうちに認識していったアイディアなんだ。まだ自分のなかでもいろいろ問いかけている最中で……たとえば肉体はここにあるけど、魂みたいなものはもしかしたらべつのところにあるかもしれない。そういうことを人生を重ねていくなかで考えるようになったんだ。だからそういったことをテーマに歌詞を書いたりもしているよ。

■サウンド面では、前作の『Yesterday's Tomorrow』の時点ですでに洗練されていましたけれど、新作の『mō'zā-ik.』はさらに洗練されているように感じました。

イライジャ:そういってもらえて嬉しいよ。

■今回、音作りの面でもっとも意識したことはなんでしょう?

イライジャ:ファースト・アルバムを褒めてもらえてすごく嬉しいけど、じつはあれにはいろんなドラマがあって、さまざまなストレスや不安を抱えながら作ったアルバムだったんだ。あれは、それまでにあったものをぜんぶひとまとめにして出したものだから、その過程で辞めるメンバーもいたりして、「未来はどうなるんだろう」「自分たちはこれでいいのか」って、ものすごい不安を抱えながらリリースしたものだった。だから今回の『mō'zā-ik.』のほうがもっときちんとしていると思う。インフラも整っていたし、ツアーの回数も増えて、経験も積んで、メンバーも再調整されてね。あと、〈300 Entertainment〉と契約したこともすごく大きかった。システム化してもらえたからね。たとえば、あちこちでレコーディングするんじゃなくて、同じミキサーやエンジニアにやってもらえたりとかさ。1曲目の“Way Too Far”以外はどれも1年ぐらいかけて作った曲だから、すごく一貫性のあるアルバムなんだ。だから、今回のほうがより洗練されているっていうのはありえる話だね。

■“somethinG about your love.”や“Move Her Mind.”といった曲にはロックからの影響が表れています。

イライジャ:子どもの頃からクラシック・ロックとかコンテンポラリー・ロックとか、ポップ・パンクを聴いて育ったからね。俺がこのバンドに貢献している部分があるとしたら、それはやっぱりロック的な要素だと思う。泥くさい音とか、汚い感じの音とか、「これ、ここには入らいないよね」みたいな音だから、メンバーのみんなはおもしろく思ってないかもしれないけど。だろ? エイシャ。

エイシャ(Aja Grant、キイボード):いや、俺もヤバい音は好きだよ!

イライジャ:そういうコントラストが生まれるからこそおもしろいと思っている。このバンドはすごく極端なものを持ってきてくれるんだ。3曲目の“somethinG about your love.”は最近書いた曲じゃなくて、前回のアルバムよりもまえに書いた曲なんだけど、時間をかけてどんどん前進していって、いまのような曲になった。8曲目の“Move Her Mind.”のほうはすごくアグレッシヴな、直球でパンチを食らうような曲で、スタートからいきなり迫力がある。“Move Her Mind.”は70年代のロックから影響を受けた曲なんだ。当時のロックはすごく多岐にわたる音楽性を持っていたと思う。R&Bやソウル出身のキイボーディストとかギタリストがいておもしろかったよね。そういうところから影響を受けて書いた曲なんだよ。で、スタジオで一気に録音した。エルビーの自宅の地下で、メンバーそれぞれが楽器を持って、一発録りしたんだ。

■70年代のロックという話が出ましたが、アルバム全体としてはマーヴィン・ゲイやスティーヴィー・ワンダーのような、70年代のソウルの遺産が良いかたちで受け継がれていると感じました。トラップ全盛のいま、このようなスタイルのソウルをやろうと思ったのはなぜですか?

バリ(Bari Bass、ベース):もちろん、いまどういうものが流行っているかとか、トラップのような方向性は知っている。それはアルバムのレコーディング中も把握してた。でも、いま世の中で起きていることとは違うエネルギーをあえて持ってくることで、新しいこと、違うことに挑戦して、より多岐にわたる音楽を作ったほうがリスナーにチャレンジできるんじゃないかと思ったんだ。ただじつは、トラップから影響を受けて書いた曲も今回のアルバムには入っているんだよ。だから、トラップの領域も知っているけど、もっと違うものを作りたかったし、結果としてそれをうまく表現できたと思ってる。

エルビー:えーっと、バリが言ったこととは違う話になってしまうけど……バリはリスナーにチャレンジしたかったって言ったけど、必ずしもそういうわけじゃなくて、僕らがそれぞれ楽器を持つと、リスナーのことは意識しないで自然に、やりたいように演奏するから、すごくオーガニックになったんだ。

バリ:俺が言っていることと違ってくるからまずいって!

エイシャ:まあ、そういった細かいところまでは話さなかったよな。『mō'zā-ik.』に収録されている曲は何年もライヴで演奏してきたんだ。とくにニューヨークのブルーノートでね。レジデンシーをもらえたのはすごくラッキーだった。そこで演奏することによってレスポンスが得られたからね。「ここはもうちょっと変えよう」とか「これは引き算しよう」とか、ライヴで得られるものが大きかった。曲ってその時代のスナップショットみたいなものだから、俺たちの代表曲“Why iii Love The Moon”も、いま演奏しているものは、かつて演奏していたものとまた変わってくるよね。

ちょっと水を買いに近くの店まで行ってそのまま戻ってこられなかったりとか、家族が仕事へ行って「帰ってこないな」と思ったら突然殺されていて、今日が最後だったなんてこともありえる時代になってきている。

■去年はXXXテンタシオンの殺害が大きな話題になりましたけれど、いまのヒップホップにはある種の過剰さ、「いっちゃうところまでいっちゃう」みたいな状況があるように思います。いまのヒップホップに問題があるとすれば、それはなんだと思いますか?

イライジャ:エゴじゃないかな。

マフュー(Matt "Maffyuu" Byas、ドラム):ドラッグも大きな問題じゃないかな。ドラッグを神格化するというか、そういうことをかっこいいことみたいに持ち上げるのは良くないと思う。

エイシャ:個人的にドクター・ドレーは好きなんだけど、でも、まるで水を飲むようにドラッグを自分たちの音楽と関連づけているヒップホップ・アーティストを見ていると、ヒップホップっていま若い世代にもっとも影響力があるから、すごく汚染しているな、ダメにしているな、って残念に思うね。

エルビー:いまのヒップホップが抱えている問題は、ずっとヒップホップのスターの座にいる人たち、スター級のアーティストたちが、それが永遠に続くと思って、ほかのアーティストにたいして失礼だったり「何を言ってもいい」みたいな、そういう風潮があることだね。ある日突然環境がガラッと変わることだってあるんだから、それはどうなのかなって。態度が失礼っていうのも問題のひとつだと思う。

■今回のアルバムの最終曲“on everythinG iii love.”では、警察の暴力で命を落とした黒人のことが歌われていますね*。

エルビー: 最近は減るどころかずっと増えている。

マフュー:ここでは三つの「iii」を使っている。肉体から離れた、魂の話をしているからね。

エルビー:僕は基本的にテレビを観ないんだけど、たまにテレビをつけると毎回と言っていいほど、黒人が警察に射殺されただとか、少年が警察官に間違えて殺されただとか、そんなニュースばっかりでうんざりする。それはもちろん僕らの知らない人たちだけれど、でももしかしたら自分たちもちょっと水を買いに近くの店まで行ってそのまま戻ってこられなかったりとか、家族が仕事へ行って「帰ってこないな」と思ったら突然殺されていて、今日が最後だったなんてこともありえる時代になってきている。人種差別をするのはほんっとうにばかげたことだと思う。だから、自分たちでも何かを訴えたいと思ってこの曲を書いたんだ。自分たちはみずから選んでこういう肌で生まれてきたわけではないし、いや、もちろん黒人として生まれてきたことはものすごく誇りに思っているし、それは嬉しいことなんだけど、でもなんで肌の色でこうやって罰せられなくちゃいけないのか、って。

マフュー:撃った側の警察官は刑務所に入ることもなく、ちゃんと給料も支払われる。本来であれば僕たちを守るべき仕事に就いている人なのに、黒人の少年を殺したことで給料をもらえて、裁判があったら必ず勝ってしまう。ありえないなと思う。

* 取材後にエルビーが語ってくれた説明によれば、黒人の主人公が殺された事件の裁判に、本人の魂が現れる。その魂は天井から裁判を見守るが、その主人公を射殺した白人は結局無罪になる。判決にがっかりした主人公が「あぁ、俺は弔いの言葉さえかけてもらえなかった。それなら自分で自分を“安らかに眠れ(Rest In Peace)”と弔おう」とする内容(湯山)。

おばあちゃんの家へ行ったら、そこでおばあちゃんがソウルフードを作ってくれる、その音楽版みたいな感じかな。それがソウル・ミュージック。

■あなたたちはジョーイ・バッドアスのプロ・エラと一緒にビースト・コースト・ムーヴメントを牽引していましたよね。ニューヨークのヒップホップだけが持つ特性はなんだと思いますか?

イライジャ:ニューヨークの音楽ってすごく変わってるんだ。一時期は見失っていた時期もあるけどね。いまはエイ・ブギー(A Boogie)とかシックスナイン(6ix9ine)とか、新しいアーティストがでてきた。ニューヨークのプロデューサーが集まるようなスタジオもできた。ニューヨークではいまプロ・エラは大きな存在だよね。お互い助け合って、ニューヨークの音楽を全体的に盛り上げることに貢献している。ヒップホップだけじゃなくて、もっと大きな意味でもね。ニューヨークはすごく幅が広くて多岐にわたる音楽を扱っているから、そこが魅力なんじゃないかな。ありえないぐらい表現力豊か、それがニューヨークの魅力だと思う。

■同じくビースト・コースト運動をやっていたジ・アンダーアチーヴァーズはLAの〈Brainfeeder〉からもリリースしています。LAのシーンについてどう見ていますか?

イライジャ:フライング・ロータス!

マフュー:LAのヒップホップって、ケンドリック・ラマーとかブルーフェイスとかジ・インターネットとかがいるけど、ニューヨークと違って天気が良いから、太陽を浴びてすごく自由な感じだよね。もちろんダーティでヴァイオレントなものもあるけど、ダンス的な要素があったり楽しい音楽がある。タイラー・ザ・クリエイターとか。あとはすごく結束力があるよね。

■「西のジ・インターネット、東のフォニー・ピープル」と言われることについてはどう思います?

イライジャ:会った瞬間から気の合う人たちだったよ。すごく良いエネルギーを感じるし、お互い助け合っている。応援し合っているよ。東西を行き来して自宅へ遊びに行ったりとか、すごく仲が良いんだ。あと黒人バンドということで、そういう意味でも応援しあっている。

■バンドであることの良い点と悪い点はなんでしょう。

イライジャ:唯一悪い点があるとすれば、パーソナルな、プライヴェイトな計画がうまく立てられないことだね。ライヴがあるから、一週間前とかにならないと先のことがわからないし。たとえば最近母親の結婚式があったんだけど、ライヴの予定が入っちゃって。逆にバンドの良いところは、音楽的な面でお互い助け合えることだな。友人というよりは兄弟って感じ。たとえば曲を書いていてライターズ・ブロックにぶつかって、この先どうしようなんて思ったときも、誰かに相談すると会話から何か新しいものが生まれてくる。ひとりじゃないということが大きいね。

バリ:難しいのは、すごく民主的なバンドでみんなの意見を反映させているから、判断するプロセスが非常に難しいんだけど、ひとつ決まるとびしっと協力しあって、結束力が固いところは良い点かな。

■メインストリームで成功することについてどう考えていますか? それを目標にすることもある?

イライジャ:そうだね、もちろんメインストリームを目指したいんだけど、バランスが重要だよね。そもそも自分はなぜ音楽をやっているのかっていうのを考えると、全員に気に入ってもらえるポップ・ソングを作るためにやっているわけではないから。

■あなたたちにとって「ソウル」とはなんでしょう?

エルビー:ソウル・ミュージックというのは、歌詞の内容がわからなくても、たとえばポルトガル語だとか日本語だとか、英語だとわからなくても、言語がわからなくても、心ですごく感じるものなんだよね。

バリ:そもそも自分たちはフォニー・ピープルをブルックリンで、DIYスタイルで作ってきたわけだ。手作り感があったんだ。「ここブルックリンでソウルを作ろうぜ」っていう形からできあがってきた純粋なエネルギー、自分たちのなかにあるものをぜんぶ出しきったもの、それがソウルなんだ。リスナーにはそれを感じてほしい。

イライジャ:ソウル・ミュージックは、人間が人生を歩むなかで経験するたとえばトラウマとか喪失感とか心の痛みとか失恋とか、あらゆる痛みを音楽として表現する。それがソウルだよ。

マフュー:言葉にするのはとても難しいんだけど、子どものころからソウルを聴きながら育ってきたから、フィーリングがすごく伝わってくる。ソウルを聴くと身体が温かくなる。それがソウル・ミュージックだね。

エイシャ:みんながいろいろ言っちゃったからもう出つくしちゃったけど(笑)、ひとつ言えるのは、黒人の音楽であるということ。おばあちゃんの家へ行ったら、そこでおばあちゃんがソウルフードを作ってくれる、その音楽版みたいな感じかな。すごくノスタルジアを感じるもので、たとえばみんながソウルを聴きながら踊りだしたりね。それがソウル・ミュージック。自分の魂から何かを表現するときの音楽。まあ魂から表現するということは他のジャンルにも言えるけど、特に黒人音楽のソウル・ミュージックにかんしてはそれがすごくあると思うね。

取材・文:小林拓音(2019年2月04日)

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE