MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

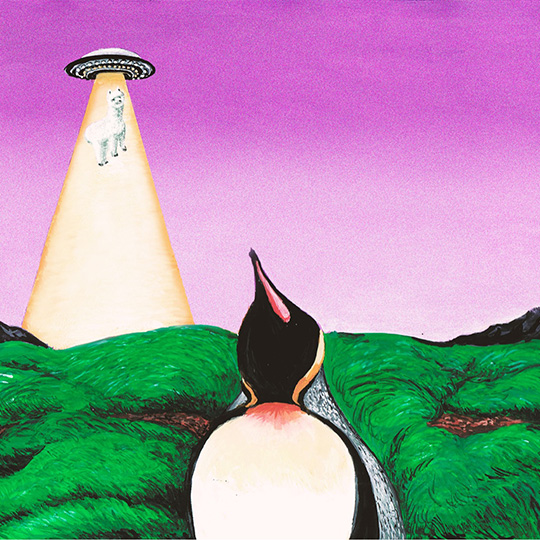

Home > Interviews > interview with South Penguin - サイケデリック新世代が追い求める「美しさ」とは

South Penguin の名をはじめて耳にしたのは、おそらく2015年頃、Taiko Super Kicks のメンバーからだったと思う。そのときの会話は才能豊かな若者の登場を私に強く印象付けるものだったと記憶している。後に人を介して邂逅することのできたリーダーのアカツカ氏は、当時大学生だったにもかかわらず、懐の大きさと人懐こさを抱えた好人物であった。その際に、岡田拓郎氏をプロデューサーに迎えデビューEP(「alaska」)を制作している旨も聞いていたのだが、果たして仕上がった作品を聴いてみて、非常に繊細な美意識に貫かれた高クオリティのインディー・ポップぶりに、その磊落(そうにみえる)な人柄とのギャップに少し驚きを覚えたりもしたのだった。

以来 South Penguin というバンド並びにアカツカ氏は、私の音楽地図の中で不思議な存在感を占めている。2017年には、メンバーの大量脱退という決して慶賀すべきでないエポックを経ることで、一時期は音楽活動に膿み沈潜する期間もあったと言うが、見事な出来栄えのセカンドEP「house」が届けられると、やはりその妙味溢れるインディー・ポップに魅せられもした(また、活動の本格再開を陰ながら願ったりもした)。その後再びアカツカ氏に会うことになるのが確か昨年の秋ころで、プロデューサーの岡田拓郎氏とともに筆者が駐在する某スタジオへレコーディングに現れたのだった。そのとき、いよいよファースト・フル・アルバムを制作中であること、充実のサポート・メンバーを得てライヴ活動も順風におこなっていること、そしてアジア各国でにわかに人気者になっている、というようなことを聞いたのだった。冗談なのか本気なのかわからない皮肉を小気味よく繰り出す様に、かえってその活動の充実を感じ、ささやかながらのいちファンとして安堵するとともに、アルバムへの期待感を高めることにもなった。

果たしてここに完成したアルバム『Y』は、これまでの South Penguin の堂々たる集大成にして、新たなスタートの門出を飾るに相応しい素晴らしい内容になっている。これまでの作品に聴かれたような内外のインディー・ロック~ポップの前線との共振や様々な音楽遺産への確かなパースペクティヴは更にその深度を増し、作曲、作詞、アレンジ、演奏、歌唱のあらゆる面で格段の音楽的伸長が認められる。

繊細と磊落、緊張感とリラクゼーション、妙なる機微と豪放なダイナミズムが不思議にバランスするような本作はどのようにして制作されたのか。また今回再び音楽と対峙するに至るまで、アカツカ氏がどのような彷徨を経てきたのか、単なる「サポート」の仕事を超えて取材にまで参加してくれたサポート・メンバーたちを交えながら、じっくりと話を聞いた。

日本ってなんだかんだ集団意識がすごく強くある気がしていて。音楽をいわゆる「シーン」みたいなものとして捉えがちというか。大づかみのふわっとした空気感が支配力をもって、気づくとみんながそっちに引き寄せられていく。いま日本は、音だけで勝負していくのは難しい環境にあると思います。

■まずは新作に至るまでのお話を訊きたいんですが、2017年に一旦アカツカさん以外の全メンバー脱退という転機を経ていますよね。辛い思い出だったら話さなくてもいいんですけど、なぜそういったことが起きたんでしょう……?

アカツカ:ア~、思い出すのも辛い……話すのやめておこうかな……っていうのは嘘で、単純にそのときのメンバーが仕事を始めたりして忙しくなってしまったっていうのだけですね。

■Twitterでアカツカさんが、このアルバム作る以前、一時は音楽活動をやめようかと思っていた、と投稿していたのを見ました。

アカツカ:そのときの一斉脱退があって、思うようにバンド活動ができない状態が続いたので、「このまま普通に仕事して社会の歯車として経済を回していこうかな」とか考えていた時期があったんです。

■そこから今回のリリースに至るまでになったわけですけど、やっぱり現在のサポート・メンバーと出会って再びライヴをできるようになったっていうのが大きかったんでしょうか?

アカツカ:そうですね。以前もサポート・メンバーに何人か入ってもらってその都度その都度流動的なメンツで活動したりもしたんですけど、みんな急遽集まって演奏を合わせるには僕の楽理的な知識や技量が足りなくて。だから、サポート・メンバーとはいえどもパーマネントな布陣で続ける方が自分にあっているかなって思っていたんです。そんな中でいまのメンバーと出会って、それからはずっとこのメンツですね。

■確かに、アルバムからも「サポート・メンバー」というより更にコミット度合の深いアンサンブルを感じました。どういう出会いだったんでしょうか?

額賀涼太(bass):僕は学生時代からアカツカくんの友達で、South Penguin の発足から一緒にやっていて。

ニカホヨシオ(keyboard):僕はさっきアカツカの話にあった、うまく活動できていなかったっていうタイミングからの付き合いですね。前作EPの「house」のレコーディングに参加したのがきっかけでズルズルと……

アカツカ:まさに終わりの始まり……(笑)。元々みんな知り合いだったわけじゃなくて、音楽活動の中で出会った人が多いですね。

■メンバーの中で誰々がバンマスとかありますか?

アカツカ:さっきも言った通り僕があまり譜面とか楽理的なことがわからないので、主にニカホくんにそういう面をクリアにしてもらっている感じです。自分が弾いているギターのコードが何なのかも良くわかってないし、そもそも一小節がどれくらいの長さなのかわからないというプチ問題をかかえていて……。

ニカホ:プチではないね(笑)。僕だけじゃなくて、それぞれアレンジもできるし、みんなバンマス感のあるメンバーですね。

■このところ、いま South Penguin は中国とかアジア各地ですごく人気になっているって聞いたんですが。それこそ向こうだと tofubeats と同じくらいの集客力がという噂も……。

アカツカ:いやいや!(笑)。それは大きな間違いですね。

■そうなんですか? 前お会いしたとき、「中国だったら300人お客さん来てくれるけど、東京だったら3人」って言ってませんでしたっけ?(笑)

アカツカ:あ~、そんなこと言った気がするなあ(笑)。完全に中国での集客数は盛ってますね。なんなら東京での集客も盛ってます……。

■(笑)。

アカツカ:でもまあ、これまでアジアで度々ライヴをさせてもらっているし、ありがたいことに熱心に聴いてくれるお客さんがいることは事実ですね。

■アジアと日本国内のシーンってやはり雰囲気が違う?

アカツカ:うーん、どうだろう。日本で僕らの活動を知ってくれている人ってまだまだかなり少ないっていう感覚があるんですけど、中国とか台湾に行くと、向こうのお客さんは僕らのことを僕らが思っている以上にちゃんと知ってくれた上で足を運んでくれているし、熱心に音楽聞いているということをアピールしてくれる人が多い気がします。日本でライヴをやるときよりも、向こうのお客さんと話したり、ライヴへのレスポンスを観ているときのほうが、みんな僕らのことを好きでいてくれているんだという実感はありますね。

■なぜそういった違いがあるんだと思いますか?

アカツカ:そうですねえ~。僕らって基本的に捻くれた人間なんですけど、海外に行くとその要素に言語のフィルターがかかってあまり伝わらないから、とかかな(笑)。日本だとつい言動や挙動でにじみ出ちゃうというか……(笑)。

ニカホ:いやいや(笑)。単純に中国や台湾のお客さんはホットな人が多いよね。

アカツカ:日本ってなんだかんだ集団意識がすごく強くある気がしていて。「こういう人たちと一緒によくライヴしているこういう人たち」みたいに、音楽をいわゆる「シーン」みたいなものとして捉えがちというか。もちろん音楽自体も聴いているとは思うんですけど、「こういう感じでいま盛り上がっているよね」っていう、大づかみのふわっとした空気感が支配力をもって、気づくとみんながそっちに引き寄せられていくっていうのがよくある気がしていて。でも海外の人たちは、遠く海を隔ててそういう「シーン」みたいな空気感から離れているし、自然ときちんと音で判断してくれる環境になっているっていうのはある気がしますね。まあ、本来こういう話はあまり音楽をやってる側が言うべきことじゃないとは思うんですけど……いま日本は、「あのバンドいまグイグイ来ているよ」みたいな感じがないと、音だけで勝負していくのは難しい環境にあると思います。色々なカルチャーの中で特にいまポップ・ミュージックっていうのがそういう傾向にあるなあと思っていて。

昔から普通に美しいものに惹かれるところがあって。箱根駅伝とか、スポーツのキラキラした素直な感動のドラマみたいなのも好きで、それをよくある感じに斜に構えて見たりもしないし。普通にめちゃくちゃ美しいなって思う。

■以前SNSで「日本の音楽業界には失望している」って言ってましたよね? 具体的にはどんな部分が……?

アカツカ:よく読んでますね(笑)。実はそう思ってしまう結構具体的な経験があって……。僕らが大好きで交流もある海外アーティストの来日公演に僕らが呼んでもらえなかったっていうのがあって。ああ、こういう規模感のところでもやっぱり政治的な部分で動いていくんだなあっていうガッカリ感。もちろん興行なわけでビジネスとしての側面も大切だと思うんですけど、僕らが信じてきた「インディーズ」っていう世界は、そういう政治的な部分じゃなくて、もう少し夢と希望を与えるものであってほしかったなあというのがあって。あと、仲良いと思ってた人からSNSのフォロー外されてたり……「ああ、こういうのも日本の音楽業界のクソな部分だな」って……。

■いや、それは関係ないでしょ(笑)。まあ、ある文化圏の中では一種のサンクチュアリであったはずの「インディー」っていう概念自体が産業構造に組み入れられて資本主義の中で洗練されてきてしまった感じはここ数年ありますよね……。

アカツカ:そうなんですよ。実はそういうのに疲れてしまったのもあって、個人的にバンドをやることが億劫になっちゃってたっていうのもあります。まだ若いし(注:アカツカ氏は現在25歳)もう一度固定メンバーを揃えてバンドとしてガッツリやるってのも全然できると思ってたんですけど、一方で、そこまでしてこの日本でバンドをやることって何か意味あるのかな? って考えちゃったり。

■そこを経て、いま一度音楽に立ち向かっていった上で完成されたのがこのアルバムですよね。それにあたって強く刺激を受けた人達として、コナン・モカシン、トーキング・ヘッズ、松任谷由実、吉岡里帆、霜降り明星ってツイートされているのを読んだんですが、コナン・モカシンやトーキング・ヘッズは音楽的な要素としてわかるんだけど、吉岡里帆と霜降り明星? って思って。すごいラインナップだなと。

アカツカ:昔から、実は音楽以外のカルチャーへの興味のほうが大きいところがあって。バンドをやる意欲が完全に失われていたときにその二組に大きな刺激をもらったんです。吉岡里帆さんも霜降り明星も僕と歳が近いっていうのがまず大きいかな。今回のアルバムのテーマに「美しさ」っていうのがあるんですけど、昔から普通に美しいものに惹かれるところがあって。箱根駅伝とか、スポーツのキラキラした素直な感動のドラマみたいなのも好きで、それをよくある感じに斜に構えて見たりもしないし。普通にめちゃくちゃ美しいなって思う。だから、同世代ですごく頑張っている人が普通に好き。吉岡里帆さんや霜降り明星は単純に彼らのやっていることに興味をもったのが入り口ですけど、インタヴューを読んだりしてその人たちを深く知っていくことで、同世代でこんなに頑張っていて自分で美しいと思える活動をしている人がいるっていうのにすごく勇気をもらって。

■ひねくれていないものに美しさを感じるというのは、これまでのアカツカさんの発言からするとちょっと意外な気も。彼らの魅力って、いわゆる「セルフ・プロデュースに長けている」的なこととも違う?

アカツカ:そう。策略立てて自分を巧いこと見せている、とかとも違う。吉岡里帆さんがテレビでとある詩を朗読していて、その詩の世界に入り込んで泣いてしまっているところを観たんですけど、「この涙はめちゃくちゃ美しい!」と感動しまして。そういえば、(霜降り明星の)粗品さんもめちゃくちゃ泣きますしね。

■松任谷由実、コナン・モカシン、トーキング・ヘッズは?

アカツカ:ユーミンとトーキング・ヘッズは単純に自分の音楽的なルーツなので。コナン・モカシンはバンドを始めて色んな音楽をディグっていく中で知った僕にとっての最新のヒーローです。

■今回のアルバム制作に関してもそれらの音楽から焚き付けられることも多かった?

アカツカ:超あります。コナンとかトーキング・ヘッズに関しては相当オマージュをささげてます。過去の音楽含め、そういう元ネタみたいなのもめちゃくちゃあるから、どうか皆さんにはうっすらと聴いて欲しい(笑)。

■(笑)。そういうルーツ探しも聴く者にとっての大きな楽しみだと思います。曲作りはどんなプロセスでおこなわれているんでしょうか?

ニカホ:アカツカくんがビートとメロディーの乗った簡単なデモを作ってきて、それをひたすらみんなでスタジオで練るっていう比較的オーセンティックなやり方です。

宮田泰輔(guitar):曲によってはデモの段階で相当作り込まれていたり、みんなでアレンジしたり、色々なパターンがありますね。

■そうすると、日常的に相当頻繁にスタジオに入っている感じですね。

アカツカ:そうですね。サポート・メンバーとはいえども、ライヴの前に一回合わせてとかではないですね。曲作りの段階から全ての制作の過程に参加してもらっています。具体的なアレンジにもメンバーの意見がかなり入っています。

ニカホ:なんなんだろうね、この関係性って。一般的な「サポート」っていう言い方もしっくり来ない関係だよね。

アカツカ:かといって「ひとつのバンドのメンバー」っていうような一枚岩感があるわけでもなく……(笑)。

■ヒップホップでいう「クルー」的な……?

アカツカ:ああ、それが一番近いのかもしれない。

■これまで同様、今作にも岡田拓郎くんがプロデューサーとしてガッツリ関わっていますね。盤石の信頼関係なんだろうな、と感じます。

アカツカ:そうですね。やっぱり僕はバンドをやっていく上で、マーケティング的な理由で何かに音楽自体を寄せていくってことをしたくなくて。もちろん売れたいとかバンドの規模を大きくしていきたいっていう気持ちはあるから色々音以外の面で考えることもあるけど、そのために音の方を変えるってのは決してしたくないので、音の面に関しては絶対の信頼を置いている人たちとしかやりたくなくて。

■岡田くんも最もそういうマーケティング的発想の音楽作りを嫌う人ですもんね。

アカツカ:そう。「早く売れてよ」とはいつも言ってくれますけどね(笑)。

■制作において彼の役割はどんな感じだったんでしょうか?

アカツカ:音を録るときのマイキングとか、エンジニアリング的な舵取りもほとんどやってもらいました。それと、ミックス等のポスト・プロダクションの部分がとても大きいですね。ギターをあえてラインで録って岡田さんの思う音にしてもらったり、レコーディングのときもエフェクターの設定を岡田さんにセッティングしてもらったりとか。僕に関しては岡田さんのギターとエフェクターを全部借りて手ぶらでレコーディングに行くスタイル(笑)。

■今回、ドラム・セットでタムを使わないという制限があったとききました。

アカツカ:あ、それは単純に僕がリハーサルのスタジオを狭い所ばっかり取ってて、6人もメンバーがいるんで省スペース化を図らなきゃいけないって思って、じゃあフロア・タムをどかすか、という……(笑)。

■本当に?(笑)

ニカホ:荷物の多いメンバーが多いからなあ(笑)。

礒部拓見(drums):一番年下の僕が割を食って。本当は他の人が減らしてほしい……タム使いたい……。

■(笑)。

アカツカ:やっぱ年下には先輩っぽいところ出さなきゃなって思ったときに、よし、先輩といえば理不尽なパワハラだろう、と。厳しい上下関係を築くためにまずナメられちゃけないなと。最初のリハのときに「おいお前! 何生意気にタム叩いてんだよ」っていって。俺がタムを蹴破ったんですよね。まあ、というのは冗談で、僕らにはパーカッション・プレイヤー(宮坂遼太郎)もいるので、そこと音域的にもぶつかってしまうのでなくしているというのが大きいですね。

■その効果なのか、パーカッションに加えて、ドラム・セットにおいてもスネアとシンバルのサウンドの存在感がぐいっと全面に出てきている気がします。

アカツカ:そうですね。やっぱりあえて何か制限を課すことによって色々アイデアを考えるし、それによって個々人の演奏のポテンシャルを引き出したいっていうのはありますね。ドラム・セットに秘められた潜在能力を……。

ニカホ:アカツカくんがいないところで、礒部くんが「それでもタム叩きたい」と言っているのを聞いたことがあるけど……(笑)。

■特に日本に顕著だと思うんですけど、昔ながらのライヴ・ハウス的ロック文化やリハスタ的な文化って、ドラム・セットはドラム・セットとして自明のものとして認識されていたり、ギターだったらJCかマーシャルでキュイーンみたいな、そういう固定化した常識ってありますよね。でも、それを South Penguin は意識的に脱構築しているのかなって。

アカツカ:他の人と違うことをしたいとか、自分たちならではの音を出したいとか、正直ぼくはあんまりないですけど、彼ら(サポート・メンバー)にはあるみたいなんで……(笑)。

取材・文:柴崎祐二(2019年8月08日)

| 12 |

Profile

柴崎祐二/Yuji Shibasaki

柴崎祐二/Yuji Shibasaki1983年、埼玉県生まれ。2006年よりレコード業界にてプロモーションや制作に携わり、これまでに、シャムキャッツ、森は生きている、トクマルシューゴ、OGRE YOU ASSHOLE、寺尾紗穂など多くのアーティストのA&Rディレクターを務める。現在は音楽を中心にフリーライターとしても活動中。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE