MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Gilles Peterson & Bluey (STR4TA) - なぜいまブリット・ファンクなのか

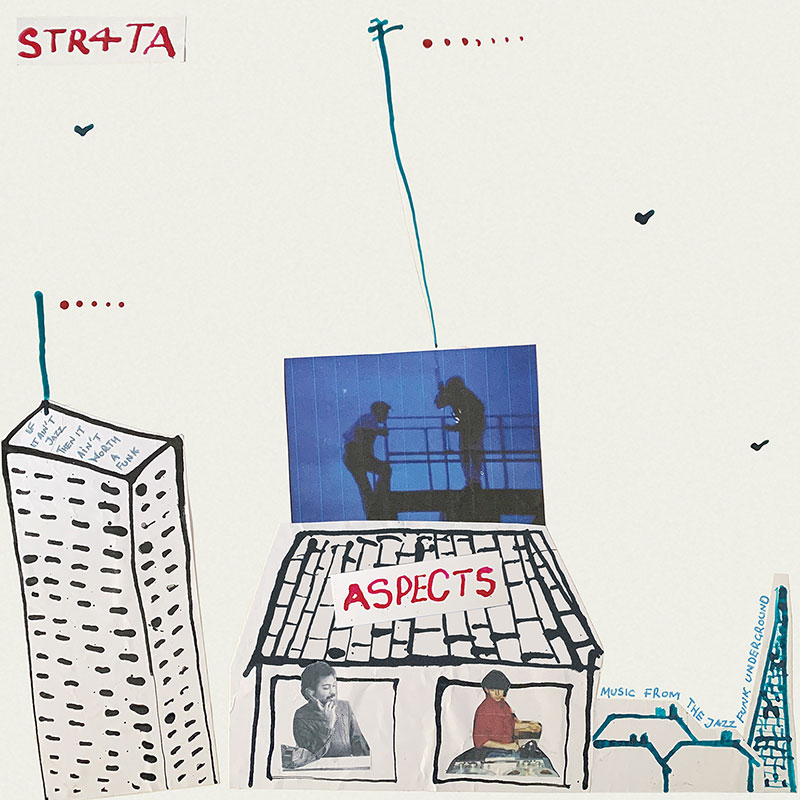

〈ブラウンズウッド・レコーディング〉を主宰するDJのジャイルス・ピーターソン、インコグニートのリーダーとして活躍するブルーイことジャン・ポール・マウニックのふたりが手を組み、周囲のミージシャンを巻き込んで結成したプロジェクトのSTR4TA(ストラータ)。1970年代後半から1980年代初頭に勃興した英国のファンク・バンドやジャズ・ファンク・バンド、通称ブリット・ファンクと呼ばれるムーヴメントにインスパイアされたのがストラータで、実際にブリット・ファンクの時代から活躍するブルーイや彼と交流のあるミュージシャンたち、さらにアシッド・ジャズのころから一時代を築いてきたミュージシャンも参加し、2021年にファースト・アルバムの『アスペクツ』を発表した。アルバム・リリースに際してジャイルスへインタヴューをおこない、ストラータ誕生の話などを聞いたのだが、タイラー・ザ・クリエイターのブリット・アワードにおける「ブリット・ファンクから影響を受けた」というスピーチがひとつのきっかけになり、改めてブリット・ファンクを世に知らしめ、いまの時代にリアルタイムで表現しようというのが結成に理由だったそうだ。

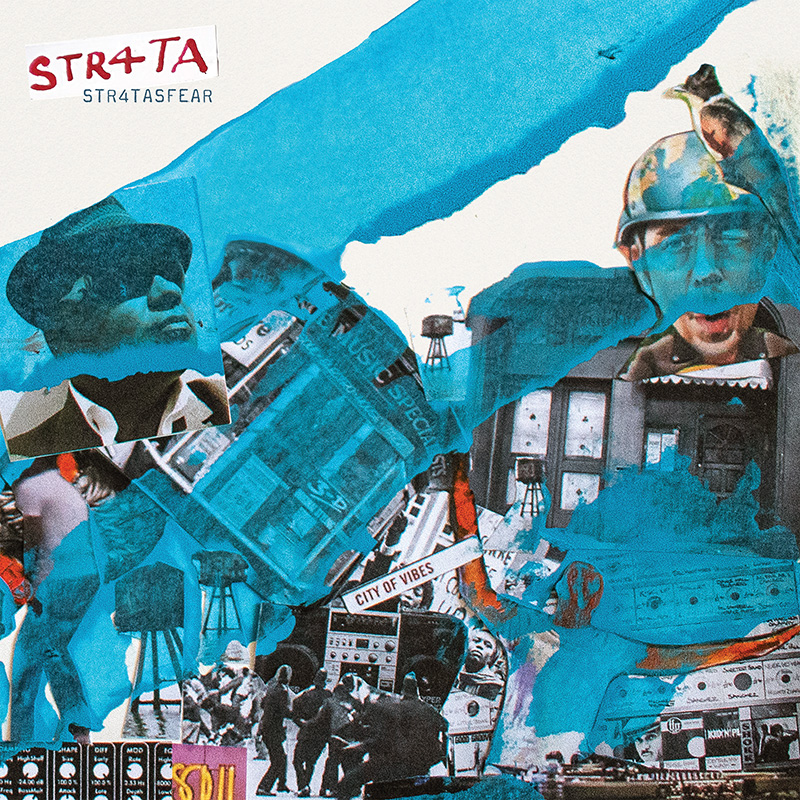

『アスペクツ』ではブリット・ファンクを下敷きに、そこにディスコ/ブギー、アシッド・ジャズ、クラブ・ジャズといったジャイルスが通過してきたエッセンスも加えつつ、あえて現代的な補正や加工を加えたりすることなく、サウンドが生まれたままの粗削りさをそのまま提示し、そうしたところがカッティング・エッジな音楽性も作り出していた。インコグニートのような洗練された音楽とは真逆をいくスタイルで、そこがストラータの魅力のひとつでもあったわけだが、そんな彼らが一年半ぶりとなるニュー・アルバム『ストラータスフィア』を完成させた。セッション・ミュージシャンが主となり、いわゆるゲスト・ミュージシャンの参加がなかった『アスペクツ』だが、今回はオマー、ロブ・ギャラガー、ヴァレリー・エティエンヌなど、かつてのアシッド・ジャズの時代からジャイルス主宰の〈トーキン・ラウド〉で活躍してきたヴェテラン・ミュージシャン、そしてエマ・ジーン・サックレイ、シオ・クローカー、アヌーシュカといった、ジャイルスやブルーイよりずっと下の若い世代のミュージシャンなどが幅広く参加する。そんな若い世代のアーティストとのコラボにより、『アスペクツ』からさらに進化した世界を見せてくれるのが『ストラータスフィア』である。今回のインタヴューにはジャイルスとブルーイの両名が揃い、そんな『ストラータスフィア』の世界についてじっくり話をしてもらった。

日本は70年代に誕生したジャズやフュージョン、ジャズ・ファンクなど、特別なシーンがあるから、それを記念するようなプロジェクトを僕たちでやろうと考えていた。今後やるかもしれないし、いまでもやりたいと思っているよ。(ジャイルス)

ミュージシャンというのは不思議なもので、特別な何かができあがったとしても、その特別さを忘れてしまって、次なる特別なものを求めてしまいがちだ。(ブルーイ)

通訳:こんにちは! 今日はお時間を取っていただき、ありがとうございます。通訳のエミです。ジャイルスさんとは以前、日本でお会いしたことがありますが、ブルーイさんは初めてです。今日はエレキングという雑誌のインタヴューで質問原稿をジャーナリストの方からお預かりしているので、それを読んで進めていく流れです。よろしくお願いします!

ブルーイ(以下B):こちらこそどうぞよろしく、エミちゃん¬♡

■昨年ファースト・アルバム『アスペクツ』を発表したストラータですが、このたびセカンド・アルバムの『ストラータスフィア』がリリースされます。ファースト・アルバムの後にリミックスEPもリリースされ、それからさほどインターバルを置かずにセカンド・アルバムのリリースとなるわけですが、ファースト・アルバムに対する世間やリスナーからの反響はいかがでしたか? いい手応えや反響があったからこそ、こうしてセカンド・アルバムへ繋がっていったのかと思いますが。

ジャイルス・ピーターソン(以下GP):このような流れでブルーイと一緒に制作ができたことに正直驚いているんだ。僕とブルーイは以前から一緒に作品を作りたいと思っていたんだけど、これだと思うプロジェクトになかなか出会わなかった。プレス・リリースを読んでもらったらわかると思うけれど、僕たちは何年も前からずっと一緒に仕事をしてきた仲なんだ。そしていつだったか、日本でアルバムを作ろうという話をしていた時期があった。その話は実現に至らなかったんだけど、日本は70年代に誕生したジャズやフュージョン、ジャズ・ファンクなど、特別なシーンがあるから、それを記念するようなプロジェクトを僕たちでやろうと考えていた。今後やるかもしれないし、いまでもやりたいと思っているよ。とにかく、(プロジェクトの成り立ちとして)僕たちはロンドンにいて、お互いに近いところに住んでいるという状況だった。そしてふたりとも、イギリスのグラミー賞に値するブリット・アワードを見ていたんだけど、タイラー・ザ・クリエイターが特別功労賞(ライフタイム・アーカイヴメント・アワード)を受賞したときに、彼はスピーチでブリット・ファンクが大好きだということを述べたんだ。そこで僕はブルーイに電話して、「ブリット・ファンクのレコードを作ろう! タイラーのようなアーティストも好きだと言っているし、音楽界という広い領域でブリット・ファンクが評価されているんだよ」と彼に伝えた。これが僕たちの機動力となり、プロジェクトをスタートするきっかけになった。ロックダウン中という奇妙な時期に誕生したプロジェクトだったけど、素晴らしいプロジェクトになった。

ファースト・アルバムの反応にはものすごく驚いたよ! だからすぐに次のアルバムを作りたくなった(笑)。でも今回のアルバムでは、後で詳しく話すけれど、ブリット・ファンクの域を超えて、それがどのように進化していったのかというのを表現したかった。だからアシッド・ジャズやストリート・ソウル(*1980年後半から1990年代前半のUKのクラブ・シーンや海賊ラジオなどで用いられた用語。ヒップホップやエレクトロの影響下にある80年代前半頃のソウルを指し、ドラムマシーンによるエレクトリックなビートやダブを取り入れたベースライン、ロー・ビットなアナログ・シンセの音色が特徴)を経て、シオ・クローカーやエマ・ジーン・サックレイといった最近のアメリカやイギリスの新たなジャズ・ムーヴメントを代表するアーティストたちまで包括されたものになっているんだ。

B:ファースト・アルバムは驚きだったね。私にとっては旧友を訪ねるような感覚だったから。同じような会話がなされると思っていたから。しかもレトロな感じで。つまり過去のことについて話すのかと思っていたんだ。でもこのプロジェクトでは、その古い言語を使って新しい音楽を作ったんだ。ミュージシャンというのは不思議なもので、特別な何か(この場合はブリット・ファンク)ができあがったとしても、その特別さを忘れてしまって、次なる特別なものを求めてしまいがちだ。それが成長の一部なんだがね。そして成熟とともに洗練さも増してくる。あの音楽(ブリット・ファンク)は当時の無垢な感じがあって、洗練さは欠けていた。ジャイルスはそれを見抜いていて、それを再現するのが上手だった。ジャイルスは私に「いったん俯瞰して、このテイクを使おうじゃないか」と言った。私はサウンドを洗練させようとしていたけれど、ジャイルスはあえてそれをしたがらなかった。彼は洗練度を取り除こうとしたんだよ。そのおかげで私は物事を考えすぎないで楽しむことができた。昔は時間がなかったり、資金がなかったりしたけれど、若さというエネルギーがあった。それらの要素が融合して音楽ができていた。今回は私と一緒に作品を共同プロデュースしてくれる人がいたということが重要だったと思う。そうでなければインゴグニートのアルバムがもう1枚できてしまっていたかもしれないからね(笑)。ジャイルスはインコグニートとこのプロジェクトの見分けがはっきりついていたから、その点が素晴らしかった。

■ファーストのリリース後、ジャイルスが主催する「ウィ・アウト・ヒア」ほか、スペインの「プリマヴェーラ・サウンド」といったフェスティヴァルに参加し、「ジャズ・カフェ」などでライヴ・ステージも披露していますね。ライヴ・アクトとしてのストラータはどんな方向性を持つのですか? 以前のインタヴューではブルーイたちの生演奏を軸に、そこへジャイルスがDJミックスやエフェクトを加えていくということを伺ってましたが。

B:アルバムの音を荒削りにしたのと同じように、生演奏も荒削りな感じにしようとした。即興演奏をしたり、サウンド・エフェクトを入れたり……もっとジャズっぽい感じにしたんだ。私たちのバンドはライヴではより一層ジャズ色が強まる。

GP:フェスやライヴに出演するのは最高だったよ。あれ以来たくさんの出演依頼が来た。「プリマヴェーラ」は観客が僕たちのことをあまり知らないという、新しい層の人たちだったから面白かった。テストとして良かったと思うし、エキサイティングだった。「プリマヴェーラ」はナイトライフという文脈で行われているイベントだから、僕たちのバンドもクラブに近い状況でライヴをやったし、DJの存在も重要だった。そういう新しい領域でライヴをやり、熱狂的な反響を得られたことは、僕たちやバンドのみんなにとっても新鮮な体験だったと思う。「ジャズ・カフェ」でのライヴは、「プリマヴェーラ」よりもずっと安心感があった。「ジャズ・カフェ」は昔からある会場だから。日本(の東京)で言うと…「ブルーノート」みたいなところかな。あと、もうひとつのところ……なんだっけ?

B:「ブルーノート」はむしろ「ロニー・スコッツ」(訳注:ロンドンにある老舗のジャズ/ブルースのライヴ・スポット)に近いと思うな。ジャズ・カフェは……あれとあれの間だよ。えーと……

GP:「ビルボード」?

B:いや、「ブルーノート」と昔の(東京・新宿にあった)「リキッド・ルーム」だ。

GP:ああ、そうかもしれないね。ロンドンでは会場のチケットが即時で完売する。そしてチケットを買う人たちは昔からファンだった人たち、つまり年齢層が少し高めなんだよ。だからライヴも少し違ったものになる。最近は自分の音楽をさまざまな文脈に置き換えて、さまざまな空間に当てはめていくということをしていかないといけない。今回のストラータというプロジェクトに関しては、ストラータを従来の文脈、すなわち人びとが聞いたことのある会場や想定できる観客から取り出して、真逆の文脈(「プリマヴェーラ」など)に当てはめたりすることに楽しみを感じている。ストラータはそういう表現方法にとても適しているんだ。

B:ストラータの来日という目的だけのために(かつて東京・西麻布にあったクラブの)「イエロー」を再開させないとだな。

通訳:それは最高ですね!

GP:本当に最高だね。「イエロー」だったら完璧だ!

素晴らしいレコード・コレクションがあることはひとつの資質だが、レコードを2、3枚選んで、「これを参考にしてほしい。でもこれと同じ音楽は作りたくない。新しい音楽を作りたいんだ」と私に伝えられるということは、また別の資質なんだよ。(ブルーイ)

僕が15か16歳のころ、いろいろなレコード会社に手紙を書いていたんだ。「自分はDJで、大勢の前で音楽をかけている」って嘘をついてね(笑)。そしたらアンディー・ソイカはプロモ用の12インチを僕に送ってくれたんだ。(ジャイルス)

■『ストラータスフィア』の制作に入るにあたり、次はこうしようとか何か話し合いましたか? 基本的にはファースト・アルバムの延長線上にあるもので、1970年代後半から1980年代前半のブリット・ファンクを下敷きにしたプロジェクトということに変化はないと思いますが。

B:ジャイルスのブリット・ファンクに関する知識と、私がそういう音楽を作ってきたという経歴は、この音楽を再び作るにあたり最高のコンビネーションだった。ファースト・アルバムで作ったのは1970年代後期の音楽だったんだが、『ストラータスフィア』は1980年代に踏み込んでいる。最初のトラックをいくつか作る前に、私はジャイルスに「80年代前半から中旬までの音楽を聴いてくれ」と言われた。ドラムマシーンやプログラミングを使い、そこにライヴの要素を加えるような音楽だよ。私は当時(80年代前半~半ば)その道を行かなかったから、今回はその旅路をすることができて興味深かった。当時は多くのバンドがその道に進んでいたけれど、私はそっちには行かないと決めていた。80年代の話だよ。私はインコグニートの活動でファンクをやっていて、その炎をまだ掲げていた。プログラミングとライヴの音をミックスする方向には行きたくなかった。ジャイルスは私にレコードを持ってきてくれた。自分の活動で忙しかった当時の私が体験しなかった時代の音楽を聴かせようとしてくれたんだ。私はジャズ・ファンクをやっていて、その流れから離れたくないと思い、80年代はレゲエの方向性に進み、マキシー・プリーストとアルバムを5枚作った。その後はアメリカに渡り、マーカス・ミラーと仕事をした。マーカスと一緒に音楽をやっていた時期は、クラブで80年代の音楽を聴いて踊ったりしていたよ。TR-808などの機材を使った80年代初期の音楽だ。ジャイルスはそういうレコードを私のために選んでくれた。私の家にレコードを持ってきてくれたんだが、ジャイルスが自宅に戻る前に、私はすでに新しいトラックをひとつ作っていたよ。ジャイルスも絶対気に入ってくれると思った。私たちのように音楽に対する認識が通じ合っていると、細かいことを話し合わなくても、完璧な曲が作れるんだ。ジャイルスにアイデアがあって、俺にアイデアがあったら、完璧にこなすことができるのさ。

GP:とても自然な流れでできたよ。ブルーイはご存じの通り、素晴らしいエンジニアで、素晴らしいミュージシャンだ。だから、非常にいい基盤があるし、スタジオでもリラックスして作業できる。僕がアイデアや考えを持ち込んでも、バンドがすぐに対応してくれるんだ。時間のプレッシャーもなく、数週間くらい時間をかけて、ブルーイは僕からの情報をゆっくりと消化して、音楽へと変換する。それを後で聴かせてくれて、僕が「イエス」とか「ノー」とか「素晴らしい!」とかコメントする。

B:私がジャイルスにミュージシャンを紹介するときもある。

GP:参加してもらいたいミュージシャンがロンドンに滞在中だと聞けば、その人たちをスタジオに呼ぼうという話になる。「エマ・ジーンにはこのトラックに参加してもらおう」とか「オマーも入れたらいいんじゃないか」とか「ピアノ演奏者のピート・ハインズにも再び参加してもらおう」など。ファースト・アルバムの要素を引き継ぐ形で今回のプロジェクトも進めた。とてもイージーで素敵なプロセスだったよ。僕とブルーイは昔からの仲だから、お互いのことも理解し合っている。僕の役割はA&R(訳注:レコード会社における職務のひとつ。アーティスト・アンド・レパートリーの略。アーティストの発掘・契約・育成とそのアーティストに合った楽曲の発掘・契約・制作を担当する)に近い感じだったね。でもA&R以外のこともやった。A&Rとプロダクションの間を担当する役割の名前があるとしたら、そういう役職だったね。

B:プロダクションA&Rだよな。

GP:まあ、そうだよね。でもA&Rは何でも屋みたいなところもあるから……紅茶を入れるのが仕事のA&Rだっている(笑)。

B:A&Rのきめ細かさというのを私は昔から評価してきた。インコグニートの時代の当初、私はジャイルスにインタヴューされたことがある。そのときからジャイルスの音楽に対する理解というか認識は素晴らしいものだと思ったよ。ジャイルスは素敵なレコード・コレクションの持ち主だけど、同時に音楽を介して私たちとコミュニケーションが取れるんだ。素晴らしいレコード・コレクションがあることはひとつの資質だが、レコードを2、3枚選んで、「これを参考にしてほしい。でもこれと同じ音楽は作りたくない。新しい音楽を作りたいんだ」と私に伝えられるということは、また別の資質なんだよ。ジャイルスは音楽に対する理解や見解が明確なんだ。わかりやすく伝えることができる。普通だったら、「このレコードのベースラインを使えばいいのか?」とか、「このドラムを使いたいのか?」とか、「これと同じキーボードのサウンドを入れたいのか?」などと考えてしまいがちだ。でも私にはわかる。ジャイルスが言いたいのは、「このレコードの素晴らしい要素を取り入れたい。その素晴らしい要素が何かというのは自身で聴きとってほしい」ということなんだ。曲の全体的な要素やフィーリングを感じてほしいということなんだよ。

質問・序文:小川充(2022年11月10日)

| 12 |

Profile

小川充/Mitsuru Ogawa

小川充/Mitsuru Ogawa輸入レコード・ショップのバイヤーを経た後、ジャズとクラブ・ミュージックを中心とした音楽ライターとして雑誌のコラムやインタヴュー記事、CDのライナーノート などを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』『ハード・バップ&モード』『フュージョン/クロスオーヴァー』、『クラブ・ミュージック名盤400』(以上、リットー・ミュージック社刊)がある。『ESSENTIAL BLUE – Modern Luxury』(Blue Note)、『Shapes Japan: Sun』(Tru Thoughts / Beat)、『King of JP Jazz』(Wax Poetics / King)、『Jazz Next Beat / Transition』(Ultra Vybe)などコンピの監修、USENの『I-35 CLUB JAZZ』チャンネルの選曲も手掛ける。2015年5月には1980年代から現代にいたるまでのクラブ・ジャズの軌跡を追った総カタログ、『CLUB JAZZ definitive 1984 - 2015』をele-king booksから刊行。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE