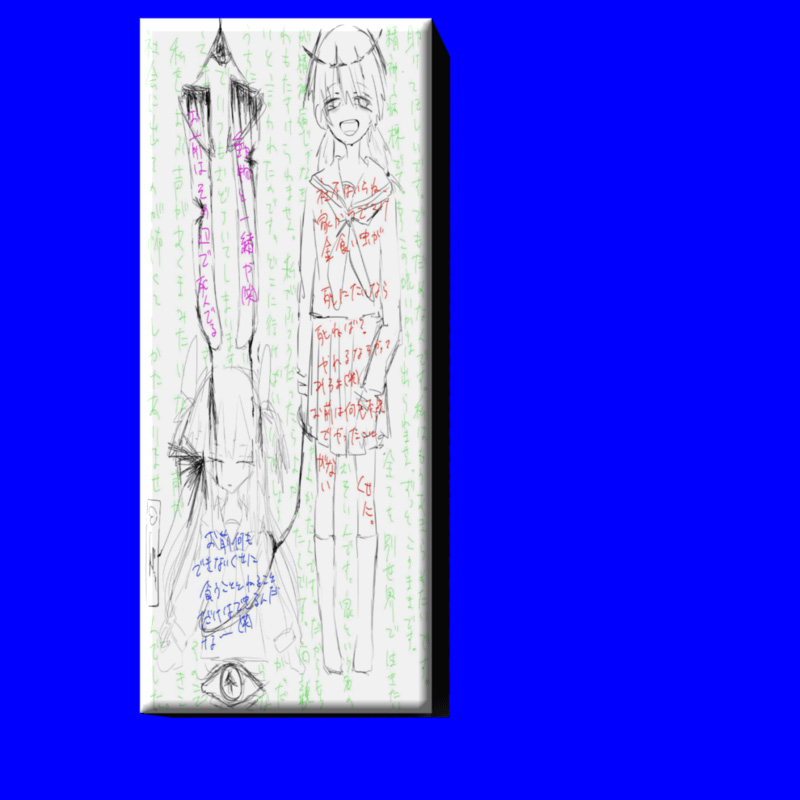

ロンドンを拠点に活動を展開する中国出身のサウンド・アーティスト/コンポーザーのリー・イーレイの新作アルバム『NONAGE / 垂髫』は、まるで夢と現実の境界線を浮遊するような美しいエレクトロニカ・アルバムだった。リリースは日本のアンビエント・アーティスト冥丁の名作『Komachi』でも知られる〈Métron Records〉から。リー・イーレイは同レーベルから2021年にアルバム『之 / OF』も発表している。

リー・イーレイの最初のアルバムは、2020年にセルフ・レーベル〈LTR Records〉からリリースされたノイズを構築的に配置したような電子音響作品『Unabled Form』だ。翌年2021年には〈Métron Records〉から名作『之 / OF』を発表した。2022年には再び〈LTR Records〉からよりノイジーなサウンドを展開するエクスペリメンタルな『Secondary Self』をリリースする。いわばダーク/ノイジー/エクスペリメンタルな電子音楽作品を〈LTR Records〉から、ドリーミー/ノスタルジックなコラージュ・エレクトロニカ・アンビエントを〈Métron Records〉からリリースすることで自身のアルターエゴを表現してきたとすべきだろうか。

本作『NONAGE / 垂髫』は、〈Métron Records〉からのアルバムなので、その音からは濃厚なノスタルジアを感じる。じじつ本作は幼少期の記憶がテーマとなっているらしい。サウンドは内省的ではあるが、ただ暗いだけではなく、まるで夢のなかに散りばめられている記憶の欠片を積み重ねていったような幻想的なサウンドでもある。記憶の欠如が、さらなるノスタルジアを誘発し生成するような感覚とでもいうべきか。記憶の消失がもたらすエモーショナルな感情が微かに、そして確かに息づいていた。音のタイプは異なるもののクレア・ラウジーの音楽(新作『Sentiment』は素晴らしい出来だった!)と同じく「エモ・アンビエント」と言いたくもなる。記憶、消失、ノスタルジアの生成、感情の静かな、しかし確かにエモーショナルな昂まり。

かといって無駄に「エモ」に陥りすぎないのも、リー・イーレイのサウンドの特徴といえる。イーレイの音楽は冷たくはないが静謐なのである。前作『之 / OF』と同様に、本作『NONAGE / 垂髫』もまた静けさのなかにドリーミーな音が舞い踊るように鳴り響き、まるで時間と空間を浮遊させるような音楽を展開している。

じっさいこの『NONAGE / 垂髫』には、おもちゃのピアノや手まわしオルゴール、鳥の口笛や壊れたアコーディオン、中国の昔のテレビ番組からの断片など、多様なサウンドのサンプルが用いられている。サウンド・コラージュを基調としたミニマルで室内楽的なエレクトロニカとしても洗練された出来ばえなのだ。とはいえいかにも「コラージュしました」というような意図的な不自然さは微塵もなく、とても自然に、もしくは夢のなかを彷徨するような感覚で、さまざまなサウンドが紡がれている。

アルバム『NONAGE / 垂髫』は、ピアノを弾くような、乾いた透明な響きの一音から始まる1曲目 “Go, Little Book” で幕を開ける。やがて中国語のナレーションがコラージュされていくだろう。素朴でありながら、洗練されてもいる「音の流れ」が麗しい。続く2曲目 “O O O O” はミニマルでドリーミーな電子音が舞い踊るように連鎖する2分ほどの短い曲。3曲目 “Pond, Grief and Glee” は前2曲より落ち着いたトーンで展開するトラックだ。次第に浮かび上がってくる旋律が心身に浸透するように展開する。

4曲目 “Tooth, Wallflower and Salt” では、1曲目のムードを反復するように浮遊するような音楽世界を展開する。5曲目 “++++” はグリッチ的な音の跳ねと鳥の鳴き声やノイズのコラージュが見事な曲だ。この2曲などは、かつて竹村延和が主宰したレーベル〈Childisc〉からの諸作品を連想してしまったほど。

私がアルバム中、いちばん惹かれた曲は、夢のなかの光の瞬きのように音が生成し変化する6曲目 “Sand, Fable and Tiger Balm” と、アジア的な音がサウンドのなかに溶け合っていく2分ほどのインタールード的な7曲目 “Yip, Yip, Yip” である。この2曲がアルバムの中心に置かれていることも重要に思える。

続く8曲目 “Conch, Soap and Whistle” では音が舞い踊るようなムードから次第に変化し、音と音が溶けあっていくようなサウンドを展開する。まるで夢の底に落ちていくような感覚とでもいうべきか。9曲目 “Nomad, Shelter and Creed” は再び音のうごめきが活性化する。これまでのトラックにあった音の舞と静謐なアンビエンスが融合する楽曲で、本作を代表する曲であろう。そして以降3曲は記憶の深層へと潜るように音が展開する。

10曲目 “Sandalwood, Ivory and Summit” はアジア的な音楽のフラグメンツを用いた摩訶不思議なサウンドスケープを堪能することができた。11曲目 “Pillow, Mantra and Trance” は、どこか性急なミニマル・ミュージックを展開する。70年代の電子音楽やフィリップ・グラス的なミニマル・ミュージックとでもいうべきか。本作では特異なタイプの楽曲だが(やや緊張感のあるムードだ)、アルバムのラスト直前に置かれることで見事なアクセントになっていた。そしてアルバム最終曲にして12曲目 “Thé Noir, Rêvasser, Retrouvailles” では穏やかなムードに戻る。しかし反復するアルペジオに微かな緊張感があり、夢の世界から現実の世界へ帰還を促すような曲に思えてならない。

本作に収録されている楽曲数は12曲。どの曲もリー・イーレイのサウンド・コンポーザーとしての手腕が発揮されており、その仕上がりは見事の一言である。そう、本作には、連続と断続、フラグメンツの集積、いわば全体の構築よりも断片の連鎖による構成、西洋的な構造/時間とは異なる東アジア的ともいえる感覚が横溢しているのだ。「時間」に拘った坂本龍一がもしも存命ならば、本作『NONAGE / 垂髫』を高く評価したのではないかと勝手に夢想してしまった。

ともあれ未聴の方は「夢の中の夢」(ふとリー・イーレイによるコーネリアスのリミックスなども聴いてみたいと勝手に夢想してしまった!)とでもいうような本作のサウンドスケープを堪能してほしい。特に室内楽的なミニマルな電子音楽がお好きな方、幻想的なアンビエント作品がお好きな方などは、とても気に入るのではないかと思う。見事な工芸品のように、傷ひとつなく優雅に、かつ研ぎ澄まされたエレクトロニカ/電子音楽の逸品がここにある。