MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Shabaka And The Ancestors- We Are Sent Here By History

舞い戻ってくる過去、そこから想像されるオルタナティヴな現在

髙橋勇人

本作『We Are Sent Here By History』は、バルバドス/イギリス出身でロンドンを拠点に活動するサックス奏者シャバカ・ハッチングスが率いるバンド、シャバカ・アンド・ジ・アンセスターズ(以下、ジ・アンセスターズ)による、2016年作のファースト『Wisdom of Elders』に続く二枚目となるスタジオ・アルバムである。タイトルを直訳すれば「我々は歴史によってここに送られる」となる。ハッチングスの思想的探求が結実した作品となっている。

これは、現在において途方もない問題に直面している我々とは誰なのかを、アフロ・ルーツへと立ち返り、それを人類規模で思考する壮大なサウンド・プロジェクトだ。合評ということなので、僕のテキストは今作の思想的な背景に焦点を絞って読み解いていきたいと思う。

今作に関するインタヴューでハッチングスが述べるように、西アフリカ文化に伝わるグリオ(Griot)と呼ばれる、物語の語り手や音楽家が主にその役を担う存在が、今作に着想を与えている。グリオは国家の歴史や教訓を切り取り、それを楽曲や物語のなかに生きながらえさせ、人々に伝える。ハッチングスはそれに着想を得て、過去の一部分を違った角度から語り、それを保存していくことの意義を今作で示しているのだという。

また、『CRACK』などの媒体で引用されているように、ハッチングスはこのアルバムを以下のようにも説明している。「(今作は)我々がひとつの種として絶滅しかかっている事実に関する熟考である。それは、廃墟からの、あるいは燃え盛るものからの内省だ。もしその終焉が悲劇的な敗北以外の何かであるとしたら、個人的な、あるいは社会的な我々の転換において取られるべき方向への問いだ」。経済的、環境的、パンデミック的な災害は、惑星規模で人類を蝕んでいる。ジ・アンセスターズは、そこに希望を見出すために歴史の概念にアフリカを経由して向かっているのだろうか。そして、「歴史によって我々はここに送られる」とはどういうことなのか。

この点を考えていく上でヒントになるのは、ハッチングスがインスタグラムで最近読んでいる一冊に挙げていた、ロンドン拠点の地理学者カトリン・ユゾフの2018年発表の著書『十億の黒い人新世たち、もしくは無(A Billion Black Anthropocenes or None)』である。

人類が地球環境に甚大な影響を及ぼす時代区分を示す人新世という地質学的な時代区分に対して、賛否を含めて多くの議論がある。そのなかでもひときわ重要なのは、人新世における「人間」とは誰なのか、という問いである。種としての人類はたしかにひとつかもしれないが、そこで文化的にも形成される「人間」の定義はひとつではありえない。その形成過程は文化が生じる歴史の経路によっても多元化しているからだ。

「人新世」というタームが西洋のアカデミズムから出てきていて、その論理の根拠となるデータがそのコミュニティから派生しているのならば、その時代における「人間」とは西洋白人というカテゴリーに限定されてしまってはいないだろうか? その場合、地球規模の問題として人類が直面する天候クライシスなどのイシューに関わる主語としての「人間」の定義は、そんな狭義でよいのだろうか?

ユゾフの『黒い人新世』は、そういった観点から、地球環境を把握する地質学(geology)という手法が、どのように特定の「人間」、あるいは「人種」に作用しているかを、ポストコロニアリズム研究などを経由して発展したブラック・スタディーズを武器に、果敢に切り込んでいく。先行する研究が説いてきたように、近代化の過程において、特定の他者を排除する奴隷制や、植民地主義といったシステムが、そういった「人間」のあり方を規定してきた。

その文脈において、現代において惑星規模で危機に直面する者たちが誰なのかを、そして、その存在が活動する場所について考えるためには、現代のグローバルシステムにおいて形成される単一的な「白」ではなく、その歴史的な背後にうごめく制度によって除外されてきた数十億の「黒」を含めた「人間」を描かなければいかない。ざっくりいえば、それがユゾフの主張である。

このクリティークがハッチングスの基本姿勢に通底している。彼が『The Quietus』に語っているように、アフリカの宇宙論において、時間は直線的にではなく、循環的に存在している。冒頭で引いたように、グリオたちを経由して過去が現在に舞い戻ってくる歴史観がまさにそれである。すでに起きてしまったことも、グリオたちの焦点の当て方によって変化していく。ハッチングスが参照する歴史観において、過去とは一様のものではなく、このようにして、いく通りにも変化していく潜在性の貯蔵庫のようなものだ。

「我々は歴史によってここに送られる」。つまり、「ここ」を形作るのは歴史である。そして、「ここ」に問題があるならば、それを形成する歴史という潜在性に目を向け、その問題を打ち消すようなべつの「ここ」を想像しなければならない。

ジ・アンセスターズは「ここ」を生きる「人間」の概念にも焦点を当てている。8曲目の “We Will Work (On Redefining Manhood)” のタイトルにある「Manhood」は「男らしさ」とも解釈できるが、この文脈では「人間としてのman」の再定義としても理解することができるだろう。

サウンドにもこの思考は顕在化している。ジ・アンセスターズはクラブ・ミュージックのように、しばし反復的なメロディを刻む。加えて、今作で歌唱を担当する詩人のシヤボンガ・ムセンブが、消えゆく人間の末路が歌われている冒頭曲 “They Who Must Die” で最初に口にする「We are sent here by history」というラインは、二曲目 “You’ve Been Called” でメロディとともに現れ、その旋律が終曲の “Teach Me How To Be Vulnerable” で、哀愁を帯びたハッチングスのテナーから溢れてくる。言葉とサウンドで自己参照を繰り返し、ジ・アンセスターズは事象の多元性を描いてみせる。

冒頭のハッチングスの言葉にあるように、語り部は、歴史のタイムラインを複数化させ、来るべき未来の可能性を示すことができる。この意味において、去年日本版が出た『わが人生の幽霊たち』でマーク・フィッシャーが描いた、息が詰まる資本主義リアリズムの現実の外側から「ノイズ」として到来する、別様の未来の可能性を内包した希望としての幽霊たちとも、『We Are Sent Here By History』のテーマは重なると言ってもいい。彼らはサウンドを通して、「ここ」と、その場所を生きる者たちの別の姿を、歴史的な潜在性に立脚し描こうとしている。

ジ・アンセスターズが横断するジャズの地平線において、このアプローチは全く斬新なもの、というわけではない。2019年に再発された数あるジャズの名作のなかで、ひときわ注目された一枚は、サックス奏者ジョー・マクフィーの1971年作『Nation Time』だった。アミリ・バラカに触発され世の中に送り込まれたこの起爆剤は、当時のブラック・ムーヴメントに共振したものである。

そこでは「time」は「時代」を表している。そのダブル・ミーニングでマクフィーが冒頭で叫ぶ「いま何時だ!?(What time is it!?)」という問いは、いまは奴らのじゃない、俺たちが作る国の時代なんだぜ、というアジテーションだった。観客はそのコールに「Nation Time!」とレスポンスし、マクフィーの怒涛のサックスが鳴り響く。

『We Are Sent Here By History』は、異なる現実を示唆/提示するという意味ではマクフィー的なブラック・パワーともオーバーラップしている。しかし、ジ・アンセスターズの射程はそれだけではない。焦点の当て方で変わる過去の事象と現在、という歴史のシステムにも向かっている。この、現実を作り出すシステムを鳥瞰図的に描くと言う意味で、彼らには形而上学的なユニークさがある。

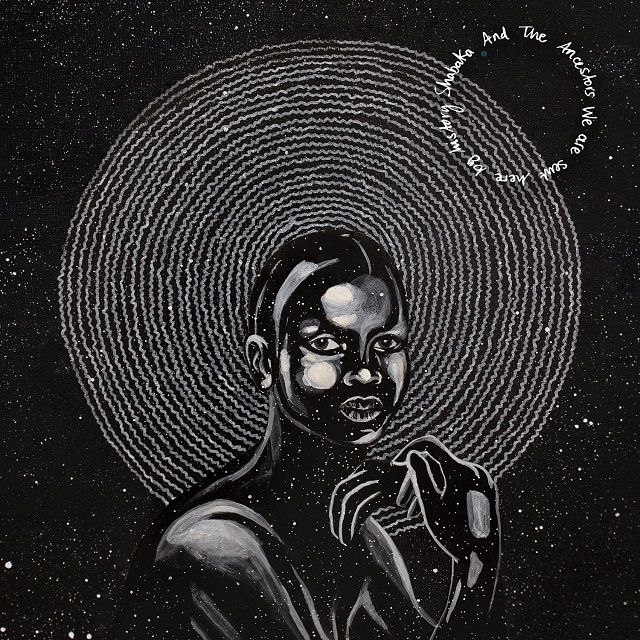

ジャケットのヴィジュアルにも、それに通じる点がある。黒い四角形の後方部には、歴史の存在容態とその複数性を表しているであろう円形の模様が蠢いている。その前方に位置する、ひとりの黒人の姿。その歴史/人間が放つアフリカ時間と視線を合わせ、現在から我々の視点は、数十億の黒がひしめき合う過去へと引きずり込まれていく。そのようにしてしか、過去と未来が到来し続ける現在を考えることができない。身体は斜め前に向かいつつも、その眼光は力強く、こちらを向いている。

【参考資料】

•CRACK (2020), “Shabaka & the Ancestors announce new album We Are Sent Here By History”, <https://crackmagazine.net/2020/01/shabaka-the-ancestors-we-are-sent-here-by-history/>

•Kathryn Yusoff (2018), A Billion Black Anthropocene or None, University Of Minnesota Press.

•The Quietus (2020), “Ancestral Star: Shabaka Hutchings Interviewed”, <https://thequietus.com/articles/28131-shabaka-hutchings-interview>

•グリオについて語るハッチングスのインタヴュー <https://www.instagram.com/stories/highlights/18094380304144102/>

•ユゾフの著書に触れるハッチングスのインスタグラムのポスト <https://www.instagram.com/stories/highlights/17904376567339791/?hl=ja>

髙橋勇人

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE