MOST READ

- Bandcamp ──バンドキャンプがAI音楽を禁止、人間のアーティストを優先

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- Daniel Lopatin ──映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のサウンドトラック、日本盤がリリース

- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ

- DJ Python and Physical Therapy ──〈C.E〉からDJパイソンとフィジカル・セラピーによるB2B音源が登場

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- aus - Eau | アウス

- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio

- ポピュラー文化がラディカルな思想と出会うとき──マーク・フィッシャーとイギリス現代思想入門

- 橋元優歩

- Geese - Getting Killed | ギース

- Ikonika - SAD | アイコニカ

- interview with Ami Taf Ra 非西洋へと広がるスピリチュアル・ジャズ | アミ・タフ・ラ、インタヴュー

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー

- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート

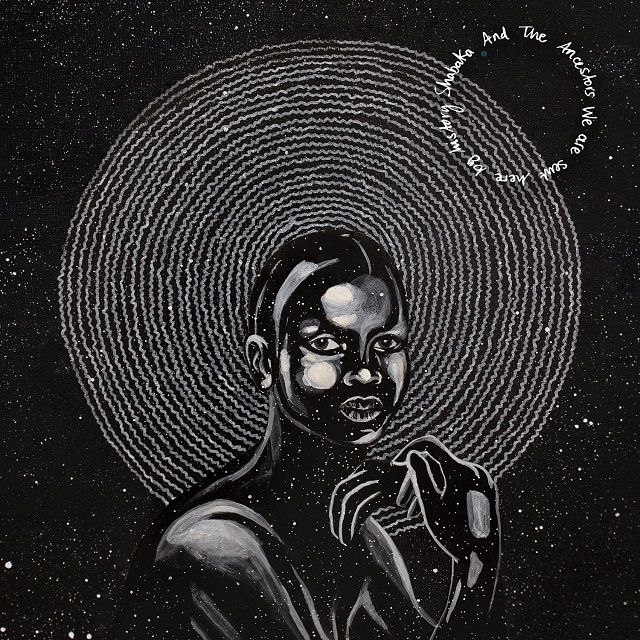

Home > Reviews > Album Reviews > Shabaka And The Ancestors- We Are Sent Here By History

口述的/非筆記的な「グリオ」というテーマに映る英国自由即興音楽の経験

細田成嗣

英国現代ジャズ・シーンの中心的存在として活躍するサックス/クラリネット奏者シャバカ・ハッチングスが率いるシャバカ・アンド・ジ・アンセスターズ(以下:アンセスターズ)による4年ぶり2枚めのアルバムが発表された。リリースもとは〈インパルス!〉で、これでサンズ・オブ・ケメットとザ・コメット・イズ・カミングに続き、シャバカが現在取り組んでいる3つの主要プロジェクトすべてが米国の名門ジャズ・レーベルからデビューを果たすこととなった。

アンセスターズはシャバカが南アフリカのジャズ・ミュージシャンとともに2016年に結成したグループである。以前よりエチオ・ジャズの巨匠ムラートゥ・アスタトゥケとコラボレートするほか、南アフリカ出身のドラマーであるルイス・モホロと共演するなど、シャバカはアフリカをルーツに持つミュージシャンと関わりを持っていた。モホロといえば、かつて1960年代後半に南アフリカ出身のピアニスト/作曲家クリス・マクレガーが英国の先鋭的なジャズ・ミュージシャンらと結成したビッグバンド、ブラザーフッド・オブ・ブレスのメンバーとしても知られている。むろんアパルトヘイトによって祖国を追われた当時の南アフリカのミュージシャンと英国の関係をそのまま現代に置き換えることはできないものの、少なくとも英国と南アフリカのつながりから生まれたジャズの系譜は長い歴史を経て現在のアンセスターズへと流れ着いたと言うことはできる。ただしシャバカはアフリカを唯一のルーツとして考えているわけではない。1984年にロンドンで生まれながらも少年時代をカリブ海の島国バルバドスで過ごした彼は、アフリカン/カリビアン・ディアスポラとして自身の音楽活動を捉えている。

シャバカが推し進める主要3グループのなかで、アンセスターズは編成も内容もいわゆるジャズにもっとも近しいプロジェクトだと言っていい。それも執拗に反復するベースラインと力強く詩を叫びあげるヴォイス、そして陶酔的/祝祭的なサウンド・メイキングは、サン・ラやファラオ・サンダースをはじめとしたスピリチュアル・ジャズを彷彿させる音楽性となっている。今作は西アフリカにおいて物語や教訓などの口頭伝承を担う演奏家を意味する「グリオ」およびカリブ海でカリプソをもとに時事問題を歌いあげる即興詩人を意味する「カリプソニアン」になることを目し、人類の絶滅をテーマに制作したというものの、そのサウンド面に着目するだけでも前作からの音響的変化を聴き取ることができる。

真っ先に耳が引かれるのは、前作において複数の楽曲でシャバカがメインのサックスを朗々と吹いていたのに対し、今作ではアルト・サックスのムトゥンジ・ムヴブとともに対位法的に2管の旋律を絡み合わせていく演奏が主体となっていることである。前作の4曲め “The Sea” の方向性がより洗練されたかたちで前景化したと言ってもいい。さらに今作ではシャバカ自身による不定形な即興性が前作に比して抑えられている。言い換えればコンポジションの比重が高まったということでもあり、それは2管が絡み合う旋律を構築的に聴かせるということとも無縁ではないだろう。そしてこうした諸々の変化は、グループにおけるシャバカの演奏家としての立ち位置が突出することなく、あくまでも他のメンバーと共同でアンサンブルを編み上げていくことを重視するようになったと受け取れるとともに、その表面的な構築性とは裏腹に、口述的で非筆記的な「グリオ」や即興歌唱を行なう「カリプソニアン」をテーマとして取り上げたことを考え合わせるならば、記譜作品とは異なる快楽を求めてきたシャバカのもうひとつの顔、すなわち即興演奏家としての経験がリフレクトされた音楽としても聴き取れるように思う。

シャバカ・ハッチングスは2007年にロンドンの芸術大学ギルドホール音楽院を卒業後、一方では英国カリビアンの先達でもあるサックス奏者コートニー・パイン率いるジャズ・ウォーリアーズに参加しつつ、他方ではいまや英国即興シーンの拠点のひとつとなっているロンドンのカフェ・オト(2008年設立)周辺のミュージシャンたち、たとえばエヴァン・パーカーやスティーヴ・ベレスフォード、アレキサンダー・ホーキンス、ルイス・モホロらと共演することで即興音楽の世界との関わりを深めていった。のちにサンズ・オブ・ケメットで活躍するドラマーのトム・スキナーらとその頃に結成したトリオ・Zed-Uでは、こうした自由即興の文脈を取り入れたアルバムも制作している。

即興演奏家としてのシャバカの足跡を辿るうえでひときわ注目に価するイベントがある。2011年10月6日から8日にかけてドイツ・ベルリンを舞台に開催された《Just Not Cricket!》という音楽フェスティヴァルである。テーマは他でもなく英国自由即興音楽だった。当日の模様は4枚組のレコードとしてアーカイヴされている。ドキュメンタリー映画も製作が進められていたものの、現時点ではまだ完成していないようだ。同映画は仮の副題として「英国自由即興音楽のマッピング」を掲げており、ジョン・ブッチャー、スティーヴ・ベレスフォード、ロードリ・デイヴィス、アダム・ボーマンの4人をシーンの主要人物として捉え、四世代にわたる英国自由即興音楽の担い手たちをカメラに収めているという。そのうち最も若い世代にあたるのが、当時20代のシャバカ・ハッチングスだった。

英国は自由即興音楽が盛んな土地としても知られている。かつて60年代にはリトル・シアター・クラブを拠点に多くのミュージシャンが新たなフリー・フォームの音楽を探求し、デレク・ベイリーやエヴァン・パーカー、ジョン・スティーヴンスらを輩出した。なかでもスティーヴンスはスポンティニアス・ミュージック・アンサンブル(SME)を組織しつつ、さらに即興演奏のワークショップを行なうことで後進の育成にも貢献した。ベイリーとパーカーはトニー・オクスリーらとともにミュージシャンによるレーベル〈インカス〉を創設したことでも知られている。

またこうした交流とは別の文脈で、キース・ロウやエディ・プレヴォらによるグループ・AMM も活動を行なっていた。70年代半ばからは、のちにオルタレーションズとしても活躍するデイヴィッド・トゥープやスティーヴ・ベレスフォードらが参加したロンドン・ミュージシャンズ・コレクティヴ(LMC)が始動し、コンサートやワークショップが継続的に開催された。トゥープやベレスフォードに加え、ジョン・ブッチャー、ジョン・ラッセルらを含めたミュージシャンが第二世代と言われている。90年代終わりにはコンダクションを用いた即興アンサンブルのロンドン・インプロヴァイザーズ・オーケストラ(LIO)が組織され、数多くのミュージシャンが去来した同グループにはのちにシャバカも参加している。90年代後半からゼロ年代にかけてはベルリンやウィーンにおけるリダクショニズム、あるいは東京の音響系/音響的即興と同時代的な潮流もあらわれ、ロードリ・デイヴィスやマーク・ウォステルら第三世代の立役者たちは「ニュー・ロンドン・サイレンス」という言葉とともに語られた。

シャバカはそのような英国即興音楽の系譜のなかではゼロ年代後半からテン年代にかけて頭角をあらわした第四世代に位置している。レコードとしてリリースされた『Just Not Cricket!』で彼は3つのトラックに参加しており、なかでも同じく第四世代にあたり、ジャズ・グループのほかヴァンデルヴァイザー楽派をはじめとした現代音楽作品を再解釈する試みを行なっているセット・アンサンブルの一員でもあるコントラバス奏者ドミニク・ラッシュと、第三世代のハープ奏者ロードリ・デイヴィスとのトリオ・セッションで顕著なのだが、点描的な弦楽器のサウンドに対してシャバカは流麗なメロディをクラリネットで淀みなく演奏していく。それは特殊奏法を駆使した音色の探求や力強い咆哮によって生じるノイズ、あるいはメロディやリズムを巧妙に避けるノン・イディオマティックなアプローチといった自由即興の文脈とはやや異なるサウンドであり、クラシックとジャズをバックグラウンドに持ちつつ背後に仄かにグルーヴが流れ続けているような演奏とでも言えばいいだろうか。いずれにしてもこのように活動領域や文脈が大きく異なる3人がセッションを行なうことができるのは、英国においてミュージシャン同士を結びつける自由即興音楽のコミュニティが強く根づいていることの証左でもあるのだろう。

アンセスターズの作品、とりわけこのたびリリースされたセカンド・アルバムでは、こうしたシャバカの即興演奏家としての側面は明示的なサウンドとしてはあらわれていない。もとより即興セッションにおいても構築的な演奏を重視していたと言うこともできる。むろんなかには深い残響処理が施されたアコースティック・ピアノのアブストラクトな響きから幕を開ける2曲め “You’ve Been Called” や、激しく飛び交うトランペットの即物的かつストレンジな音色が印象的な7曲め “Beast Too Spoke Of Suffering” といった楽曲も収録されている。だがいずれもその裏では骨子となるようなポエトリー・リーディングやテーマ・メロディが奏でられており、演奏全体が音響的にカオティックな状態に陥ることはなく、かえってそのコンポジションのありようを際立たせている。このことはしかし本盤が固定された構築美を示しているというよりも、むしろ「グリオ」のように口述的/非筆記的に、すなわち即興的にさまざまな変化を遂げていくことの原型となり得ることを示唆している。そこにはシャバカが自由即興の世界で幾度も出会ってきたはずの、音楽における記譜の伝統とは別種の快楽に対する志向がうかがえる。

そしてそのような音楽へと赴くことができた背景には、ミュージシャンが修練を積むためのさまざまなコミュニティが、誰でも参入可能な開かれたかたちで存在しているという英国ならではの土壌があることを見落としてはならない。英国において自由即興音楽は特権的で閉鎖的なものではなく、おそらくミュージシャンを志す誰もが小さなきっかけから自然と触れることができ、学ぶことができるようなものとしてある。少なくともこれまで見てきたように、英国には即興音楽を実践するためのコミュニティが歴史的に数多く存在してきたのである。ジャズに目を転ずれば、若手ミュージシャンの育成機関であるトゥモローズ・ウォーリアーズがそのような役割の一端を担っており、他でもなくシャバカはそこでも音楽を学んでいたのであった。彼の音楽はこうしたさまざまなコミュニティのアマルガムとして産み落とされている。それはアフリカン/カリビアン・ディアスポラとしての音楽を模索する彼が、一方では英国という土地で歩んできた固有の経験を自らの音楽に刻んでいることを意味しているとも言えるのではないだろうか。

細田成嗣

ALBUM REVIEWS

- aus - Eau

- 見汐麻衣 - Turn Around

- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations

- Ikonika - SAD

- Eris Drew - DJ-Kicks

- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet

- DJ Narciso - Dentro De Mim

- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion

- Debit - Desaceleradas

- Sorry - COSPLAY

- K-LONE - sorry i thought you were someone else

- claire rousay - a little death

- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer

- Roméo Poirier - Off The Record

- TESTSET - ALL HAZE

DOMMUNE

DOMMUNE