MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

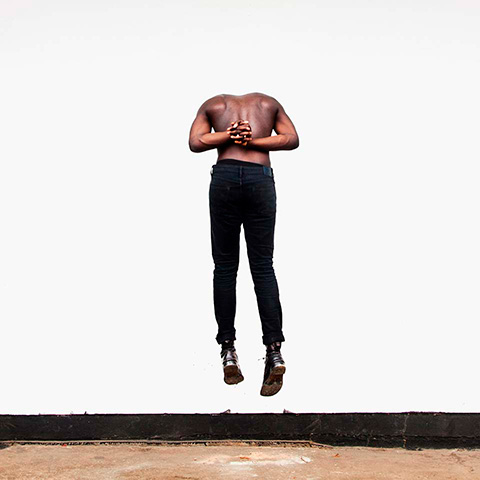

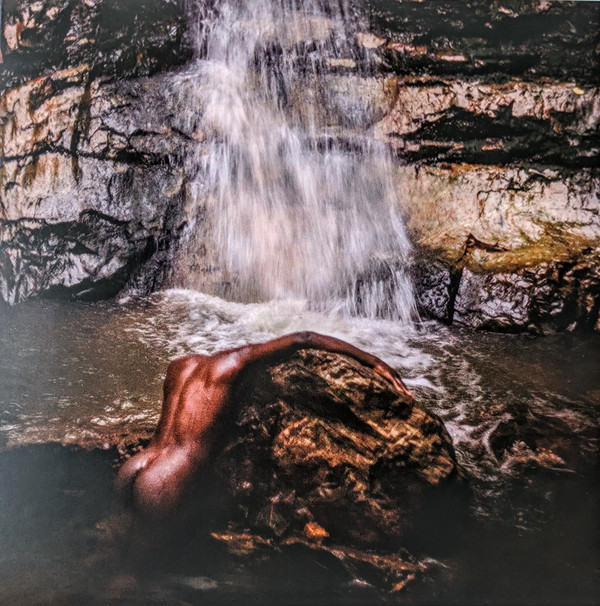

Home > Reviews > Album Reviews > Moses Sumney- GRÆ

パレットの片方には真っ黒な絵の具、もう片方には真っ白な絵の具をたっぷり出して、それらをゆっくりと混ぜていく。できるだけゆっくり、ゆっくり、もう少しゆっくりと……。そうやって出来上がった「グレー」は単色ではなく、無限のグラデーションを生み出している。

モーゼス・サムニーのセカンド・アルバム『GRÆ』は黒と白が混ざった色としての「グレー」を巡るコンセプト作だが、それはちょうど彼自身の存在への問いでもある。ガーナ系アメリカ人としてのアイデンティティを持ち、ニーナ・シモンとよく比較される「フェミニンな」ハイ・トーン・ヴォイスで、ソウルとインディ・ロックとチェンバー・ポップが入り混じった音楽のなか、ロマンスとエロスの境界が溶けた地点の情動を歌う……。それは彼のなかにある多層性や複雑さをさらに撹拌する作業であり、ブラックの男性であることから世間に貼られるレッテルを丁寧に鮮やかに剥がすことでもある。個々のアイデンティティが強く問われたことで2010年代なかばに生み出された傑作がケンドリック・ラマーの『To Pimp A Butterfly』のような「黒い」アルバムだったとすれば、黒人男性のアイデンティティの揺らぎを音楽に白い絵の具を混ぜることで繊細に封じこめたフランク・オーシャンの『Blonde』を通過し、2017年にデビュー・アルバム『Aromanticism』をリリースしたモーゼス・サムニーはさらにその先を模索しようとしている。

ごく初期にグリズリー・ベアのクリス・テイラーのレーベル〈Terrible Records〉から7インチを出していたり、スフィアン・スティーヴンスと共演したりしていることが象徴的だが、インディ・フォーク/ロック界隈との繋がり、なかでもオーケストラル・ポップや室内楽の要素がその音楽に入っていることがモーゼス・サムニーの個性であり強みだ。それらは一般的に「白い」とされているものなのかもしれないが、あらかじめ彼のソウル・ミュージックと溶け合っていた。そもそもがとてもマージナルな存在で、たとえば音楽性は異なれど、ンナムディと並べてみると現代的なムードが感じられるのではないだろうか。

『GRÆ』はそんなモーゼス・サムニーの抽象的な折衷性の奥ゆきを深めたアルバムで、前作からもっとも洗練されたのが「ゆっくり」という感覚、そのスローなタイム感であるように思う。ダブル・アルバムとなった本作は、室内楽フォークやソウル/ゴスペルの要素が基盤になっているのはこれまでと同様だが、ジャズ、エレクトロニカ・ポップ、オーケストラル・ポップ、さらにはノイズ・ロックを取りこみ、それらを余裕のある間合いで扱うことによってスムースに聴かせる。アルバムのオープニングにおいて、荘厳なストリングスとスポークン・ワードとスペーシーなシンセ・サウンドが重なる “Insula” から “Cut Me” へとイントロダクションがまず見事で、けっして性急なテンポにならない “Cut Me” はフレーズの細やかなクレッシェンドやコーラスとアンサンブルの重なりの妙味で魅せるチェンバー・ソウルである。ジャンルを折衷するために異なる要素を無理にぶつけず、丁寧に並べてしなやかな歌声で繋いでいく。メロウかつ甘美にドリーミーな “In Bloom” を挟んでシングル “Virile” に至るころには、インディ・シーンの要人ロブ・ムースが手がけたストリングスとパワフルなバンド・アンサンブルによってダイナミックなサウンドの広がりを聴かせるが、あくまで余裕のあるスピード感でじっくりとエモーションを高めている。2枚組といえど通して1時間少しとじつはそんなに長いアルバムではないのだが、1枚聴き通すころには壮大な音楽トリップをしたような充実感を味わえるのは、この、ゆったりとした展開によるところが大きい。

その “Virile” では「男らしさを誇張しろ/お前は間違った考えを持っている、息子よ」とある種反語的に繰り返されるが、典型的な男性性の抑圧のモチーフがアルバムには散見できる。黒人男性にかかる男らしさのプレッシャーはアメリカにおいてとりわけ強く、それは白人目線からの性的な期待を内面化したものであることが昨今指摘されているが、モーゼズ・サムニーは黒人男性である自分の男性性と女性性の「グレー」なゾーンを探求しているようだ。アメリカで生まれた彼は幼少期に一度ガーナに家族とともに移住し、しかしそこでのコミュニティに馴染めなかった経験があるというが、したがって彼のなかにあるアンビヴァレントな感覚はルーツと現在という点にも及んでいるだろう。『GRÆ』にはダニエル・ロパティン(ほんとにどこでも名前を発見できますね)をはじめジェイムス・ブレイク、サンダーキャット、ジル・スコット、FKJ などなど30名以上のゲストが参加しており、それが本作の音楽性の拡張に貢献していることは間違いないのだが、それでも中心として表現したかったのはモーゼス・サムニーそのひとのなかの複雑さだったように思う。(サムニーも参加した)レーベル・メイトのボン・イヴェールによる『i, i』がやったような異なるアイデンティティ(人間)の共存と融和ではなく、個人のなかに潜っていくことでひとりの人間のなかに宿っているはずの多様性を発見するというあり方だ。だから、とろけるようにジャジーなソウル・ナンバー “Colouour” も、それこそグリズリー・ベア的にフォークとクラシックが熱狂的に交わる “Neither/Nor” も、淡いコーラスがひたすら心地いい室内楽フォーク “Polly” も……すべて、サムニーのなかにあるグレーのグラデーションなのである。

2枚目にあたる “Two Dogs” 以降はとりわけフルートやハープの調べによって天上的な響きを増していき、その陶酔感を高めている。そこではサムニーの存在を通してルーツと現在、男性性と女性性、アヴァンとポップ、肉体と精神、黒と白……の境目がなくなっていく。そしてその「なくなっていく」ことが聴く者の快楽になるのである。「二面性」などというものはないと言わんばかりに。弾き語りフォークの小品 “Keeps Me Alive” やジェイムス・ブレイク参加の “Lucky Me” のミニマルなアンサンブルを通過したあとにやってくる、“Bless Me” のクライマックスはただただ圧倒的だ。

ブレス・ミー、わたしを祝福せよ。『GRÆ』のまばゆい美しさと甘美な陶酔は、単純に切り分けることのできない人間の内面の複雑さや、そのグラデーションのなかを変容していくことを祝福していることによって生まれている。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE