Shade=物陰、リズ・ハリスらしいタイトルだ。彼女の音楽はつねに、太陽より月光、月光より月影、そして石よりも水、外的ではなく内的な動きにおけるさまざまなヴァリエーションだった。ハリスの作品は、ぼくがこの10年、ずっと追いかけている音楽のひとつで、今朝、待ち焦がれていたその新作がようやく届いた。先行発表されていた2曲を何度も聴いていたので、いつものこととはいえ今回のアルバムもきっと素晴らしいだろうと思っていた。で、いざじっさい聴いてみるとやはり間違いなかった。

2005年の自主リリースされたCDrがリズ・ハリスの最初の作品だった。タイトルの「Grouper」とは、彼女が育ったサンフランシスコの、ゲオルギー・グルジェフに影響されたカルト・コミューンの名前から取られている。突然両親が変わることさえあったという「Grouper」では、子供はいわば実験対象だった。カルト内では虐待や抑圧も多々あったというが、こうした特殊な生い立ちがハリスの音楽にまったく影響していないと考えるほうが不自然だろう。

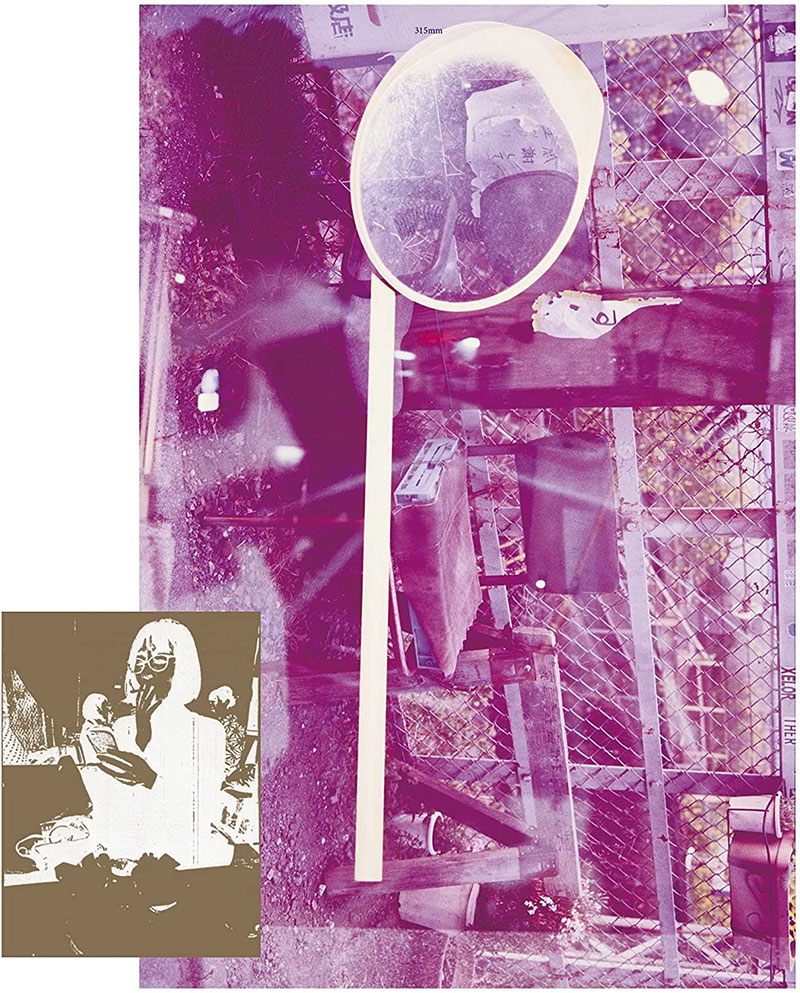

ハリスは、彼女の自我に深く傷を残したであろうそのコミューン名をしかし自らのプロジェクト名とし、2008年にUKの〈Type〉からリリースされた『死せる鹿を丘に引きずりながら(Dragging a Dead Deer Up a Hill)』によって一躍脚光を浴びた。これは彼女の出自がまだ知られていなかった頃の話で、エーテル状の音楽性からコクトー・ツインズと比較されたそのアルバムのスリーヴには、魔女めいた服装をした少女時代のハリスがいる(ぼくは長年別の人物と思っていたのだが、どうやら本人らしい。本当かな?)。それはともかく、音楽はいわゆるゴシックでもシューゲイザーでもない。フォークがその基盤にあることはたしかだが、それは人間の攻撃性をいっきに解除するかのような、繊細でどこまでも静的なフォークなのだ。

それからハリスは、2011年に自身のレーベル〈Yellow Electric〉から連作『 A I A : Alien Observer』と『 A I A : Dream Loss 』をリリースする。これらはより実験色が強く、歌としての輪郭は滲むようにぼやけ、洞窟の奥深くで演奏しているかのようなその独特な響きゆえにドローン・フォーク/アンビエント・フォークなどと形容された作品だった。ぼくがグルーパーのファンになったのもこの2枚から。

繰り返そう。グルーパーの音楽は、どんな作品であれ、極めて静的で、言葉が主張するものではない(彼女は言っている。「歌は、言葉がわからなくても伝えることができる」と)。が、これほど強く、みごとと言っていいほど「ひとり」を感じる音楽をぼくはほかに知らない。たとえ夕刻時の銀座線のホームの人混みのなかであろうと、イヤフォンを通じてこの音楽がぼくの鼓膜を振動させた途端に、ぼくは瞬く間に「孤独」になる。それは不快ではないが快感でもない。憂鬱でも不幸でもない。ただただ、そうなることを知覚する。2013年の『ボートで死んだ男(The Man Who Died In His Boat)』、そして「政治的な怒りと感情的な残骸のドキュメント」と彼女自身が説明した2014年『Ruins』にも、ハリスにしか表現できないその独特な感覚から広がる音響工作のヴァリエーションが試みられている。

こうした流れとは異なる路線を見せたのが、2018年の『Grid Of Points』だった。ここでは、それまで頻繁に採用していたフィールド・レコーディングや抽象的なエレクトリック・ノイズなどの音響実験を排して、シンプルにピアノをバックに歌っている。最新作の『Shade』もその延長にあるわけだが、作品でフィーチャーされている楽器はピアノではなくギターで、前作以上に飛び抜けてシンプルなフォーク・アルバムとなっている。グルーパー史上、もっともポップな作品と言ってもいい。

オレゴン州のポートランドで長年暮らしてきたハリスは、昨年は同地のブラック・ライヴズ・マターに積極的に関わっていたが、いろんな事情があって引っ越したようだ。最近のWireに掲載されたインタヴューによれば、彼女が精神不安を抱えているとき、いまもポートランドに住んでいる友人のマリサ・アンダーソンから言われた「水を探しなさい」という言葉を頼りに、ハリスは太平洋沿いの海の近くに移住した。録音の半分はカリフォルニアのタマルパイス山という海から離れた場所でおこなわれているが、作品は、ハリスの説明によれば、いま住んでいる土地の海岸の風景と繋がっている。たしかに、アルバムの冒頭は“海を追って(Followed The Ocean)”とある。それはホワイト・ノイズがミックスされ、過剰にエフェクト処理された昔ながらのグルーパー・サウンドで、この曲が終わって2曲目の“Unclean Mind”がはじまると、どこか別の世界に瞬間移動したかのように場面はいっきに変わる。以降の曲のほとんどは、おおよそアコースティック・ギターと歌だけで構成されている。しかもメロディや歌よりもギター演奏の運指の音量のほうが大きいという、いままで以上に静的な瞬間がたびたびある。また、10年前の作品からにじみ出ていたような不安と悲しみは、この新作のどこかにはあるのかもしれないけれど、しかし『Shade』には、なにかしら清々しさが混ざっているように感じるのだ。もちろん、いまこの作品を聴いているぼくは「ひとり」だ。しかし同時に、心のざわめきには風通しのよい、そう、たしかに水を見つけたときのささやかな喜びがある。

アンビエントめいた音響実験に関しては、2019年から着手したNivhek名義にて、今後も継続されていくのだろう。