MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

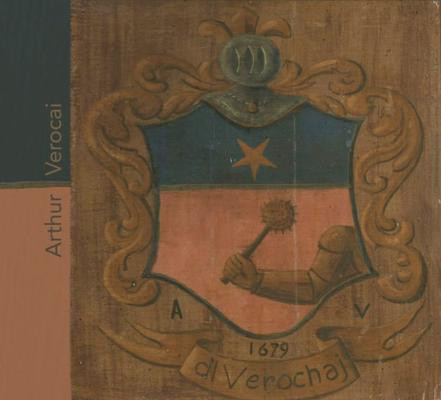

Home > Reviews > Album Reviews > Arthur Verocai- No Voo Do Urubu

2016年の末、アジムスが5年ぶりの新作『フェニックス』で復活した。そして、同じくブラジルの伝説的アーティストであるアルトゥール・ヴェロカイも、新作『ノー・ヴー・ドゥ・ウルブ』を発表した。2016年にアルトゥール・ヴェロカイはジェイムスズーの『フール』にゲスト参加し、また2014年にはUKの〈ファー・アウト・レコーディングス〉のディスコ・プロジェクトであるファー・アウト・モンスター・ディスコ・オーケストラにフィーチャーされるなど、ところどころで彼の名前は目にしていた。しかし、自身の作品となると、2010年にUSの〈モチーラ〉からリリースされた『タイムレス』(録音は2009年)より7年ぶりのレコーディングである。ロサンゼルス録音の『タイムレス』は、アジムスのメンバーやアイアートなどブラジルの大物ミュージシャンから、ミゲル・アトウッド・ファーガソンまで幅広い面々が参加したライヴ・レコーディングだが、純粋な新曲に取り組んだ内容ではなかった。よってさらに遡れば、2007年に〈ファー・アウト〉から発表した『アンコール』以来の待望のスタジオ録音盤、およびブラジル録音となる。

全てブラジル人のミュージシャンによるレコーディングで、メンバーも充実している。アジムスからアレックス・マリェイロスとイヴァン・コンチが参加するほか、ロベルチーニョ・シルヴァやダニーロ・カイミなどミナス出身の名ミュージシャンたち、映画俳優としても活躍するセウ・ジョルジらが集まっている。ちなみに、アジムスは『アンコール』でも演奏していたヴェロカイの盟友的存在であり、ロベルチーニョ・シルヴァも1972年のファースト・アルバム『アルトゥール・ヴェロカイ』と『アンコール』の参加メンバーである。従って『ノー・ヴー・ドゥ・ウルブ』は『アンコール』から繋がるところもあり、その『アンコール』が『アルトゥール・ヴェロカイ』の世界を2000年代に発展させた部分を持っていたので、この3作品にはどこかで通底するところがあるのではないだろうか。

ヴェロカイの音楽的才能は、作曲家およびアレンジャーという部分に集約されるだろう。特にオーケストラの指揮・編曲の手腕が素晴らしく、TVや映画音楽から歌手やさまざまなアーティストの作品を手掛けた。イヴァン・リンス、セリア、マルコス・ヴァーリ、エリス・レジーナ、ガル・コスタ、アナマリア&マウリチオ、キンテート・テルヌラなどがその代表で、オーソドックスなブラジル音楽だけでなく、サイケ・ロックやアシッド・フォーク系のものまで幅広く手掛けた。フォークロアなアフロ・サンバに、ジャズ、ソウル、ファンク、ロック、ポップスなど欧米音楽の影響を取り入れた『アルトゥール・ヴェロカイ』は、ジェイムスズーやミゲル・アトウッド・ファーガソンがそうであるように、現代の多くのアーティストに影響を与え続けている。さまざまな音楽性を融合し、美しくもどこか屈折した感覚、グルーヴィーさとプログレッシヴさが入り混じった独特の音像、サイケデリックでスペイシーな空気を生み出すそのサウンドは、ヴェロカイのアレンジャーとしての才能があってこその産物なのである。

『ノー・ヴー・ドゥ・ウルブ』を見ると、表題曲はまず秀麗なクラシック風のオーケストレーションに始まり、セウ・ジョルジの歌を女性コーラス隊が盛り上げていく。映画音楽などを手掛けてきたヴェロカイのコンサート・マスターとしての本領発揮と言える作品だろう。トランペット・ソロがフィーチャーされるインストの“スネーク・アイズ”では、ジャズ・アレンジャーとしてのヴェロカイの魅力が生かされている。例えるなら、〈CTI〉でデオダートがアレンジしたアントニオ・カルロス・ジョビンの『ストーン・フラワー』のようだ。ダニーロ・カイミが歌う“オー・ジュリアナ”、自身でヴォーカルをとる“オ・テンポ・エ・オ・ヴェント”は、まどろみのようなメロディが美しいドリーミーな作品。ギターやピアノに寄り添う優美なストリングスが印象的だ。古典的なサンバのスタイルに沿った“ミーニャ・テハ・テン・パルメイラス”はルー・オリヴェイラの歌で、ブラジル音楽が古来受け継ぐ哀愁が露わになっている。そうした哀愁は「サウダージ」という言葉で表現されるが、オーセンティックなボサノヴァ・スタイルの“デサンブロシャンド”からも「サウダージ」は滲み出る。

一方、ヴィニシウス・カントゥアリアの歌とハーモニカをフィーチャーした“ア・オウトラ”にも、別の形で「サウダージ」な感覚は流れる。サンバにメロウなブラジリアン・ソウルが結びついた“オ・タンボール”も同様で、これらは欧米のメロウ・ソウルやジャズ・ファンクとブラジル音楽の融合である。『アルトゥール・ヴェロカイ』の“プレゼンテ・グレゴ”や『アンコール』の“ビス”といった人気曲に匹敵する作品と言えるだろう。マノ・ブラウンが歌う“シガーナ”はヒップホップ的なビートを取り入れた作品で、ヴェロカイが若い世代の音楽も柔軟に取り入れている証である。“ナ・マランドラジェム”はインストのジャズ・ファンクで、クラブ・ジャズとしても秀逸なナンバー。これらを聴くと、なぜヴェロカイが現在のアーティストや若い世代のリスナーからも高い評価を受けているのか、がわかるだろう。ヴェロカイは1945年生まれなので、既に70歳を超えているが、そんな年齢を感じさせないモダンな感覚は驚くべきことである。

小川充

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE