MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Jameszoo- Fool

ジェイムスズーとは何者なのだろうか。本名、ミシェル・ファン・ディンサー。オランダ南部の町デン・ボス出身のプロデューサー/トラック・メイカーであること、前衛ジャズやプログレ、クラウトロック、実験的エレクトロニック・ミュージックといったジャンルのバックグラウンドを持っていることくらいしかいまのところはわからない。もっともこれだけわかっていれば、充分であるとも言えるかもしれない。なにより音源さえあれば本人のプロフィールなんて二の次だ。

彼は〈ブレイン・フィーダー〉からリリースされたこのデビュー・アルバム以前にも何枚かのepを出しているが、もちろんそれらを聴いたのも『フール』を知ってから。僕にとってこの『フール』がジェイムスズーとの初対面だった。

そして、この初対面でジェイムスズーの実像を掴みとることはできなかった。むしろ、さらに謎に包まれたと言ってもいい。初体験の『フール』から読み取ることができたのは、彼の提示する「ナイーヴ・コンピュータ・ジャズ」(ジェイムスズー自身による呼称)が最先端の音であるということと、このアルバムに参加しているミュージシャンたち、とくにニルス・ブロースとジュリアン・ザルトリウスがクレイジーなプレイヤーであるということだった。彼の音楽性が多岐に渡っていることもよくわかる。しかしながらこのアルバムにおいてジェイムスズー個人の存在感を意識することはほとんどない。まるでリーダーが不在であるかのような感覚を抱いてしまうのだ。

このアルバムにはふたりのドラマーが参加している。ホセ・ジェイムズやフライング・ロータス、シネマティック・オーケストラのスチュアート・マッカラムらの作品に参加しているUKのドラマー、リチャード・スぺイヴンとコリン・ヴァロン・トリオなどで活躍しているジュリアン・ザルトリウスだ。僕はこのアルバムを聴くまでリチャード・スぺイヴンがメイン・ドラマーとして参加しているものだと思い込んでいたのだが(数少ないジェイムスズー・クインテットのライヴ動画では彼が叩いている)、『フール』において彼の乾いたマイネル・シンバル・サウンドを聴きくことはなかった。

それもそのはずで、リチャード・スぺイヴンの参加曲は“ワロング”のみで、その他のドラムが入っている曲はすべてジュリアン・ザルトリウスが叩いている。“ワロング”のクレジットには両名の名が記されているので、実質ドラム・パートはほぼジュリアンが担当しているのだろう。

これにはたまげた。コリン・ヴァロン・トリオや自身のソロを聴き、彼がエレクトロ・ミュージックからの影響を受けたフリーキーなプレイをすることは知っていたが、ここまでビート・ミュージックと親和性が高いドラミングをするプレイヤーだとは思っていなかった。例えば、アルトゥール・ヴェロカイが参加する“FLU”では、思わずリチャード・スぺイヴンが叩いているのではないかと錯覚してしまうほど、グリッドに正確で直線的なドラミングをしている。

さらに、曲の後半ではダイナミクスのあるプレイを展開し、最後は三連符の激しいスネア・フィルによって熱を帯びたセッションに終止符を打つ。ビート・ミュージックに対してジャズ・ドラマーとしてのアプローチをしかける、最高にクールなプレイだ。また“ミート”や“ザ・ズー”においては、彼の特徴であるプリペアド・ドラム的なサウンドが聴こえてくる。スネアやタムの上にシンバルやゴングを乗せて叩くことで、よりエフェクティヴなドラム・サウンドを作り出すのは、とくビート・ミュージック系のジャズ・ドラマーたちがよくやることなのだが、ジュリアン・ザルトリウスはマシン・ビートを生音で再現するというよりも、プリペアド・ドラムそのものを聴かせるような発想があるように見える。

つまり基準がマシン・ビートではなく、あくまでもアコースティック・ドラムなのである。だからこそ、このアルバムへの参加が意外だったのであるが、蓋を開けてみればエレクトリックにより過ぎない彼のドラミングが、「ナイーヴ・コンピュータ・ジャズ」サウンドの構築に大きく貢献しているのだ(ドラムの音もあまり機械的な加工がされていないように聴こえる)。

ジュリアン・ザルトリウスによるソロ・パフォーマンス。

また、キーボードとして参加しているニルス・ブロースも「ナイーヴ・コンピュータ・ジャズ」サウンドの根幹を担っていると言ってもいいだろう。彼はジェイムスズーと同じくオランダ出身であるようだが、『フール』の参加以外はカイトマン・オーケストラなどに参加しているミュージシャンであるようだ。アルバム(日本盤のボーナストラックも含め)全12曲中10曲もクレジットされており、ジェイムスズーからの信頼が厚いことがうかがえるが、“FLU”で突如として挟み込まれるシンセサイザーの恍惚的なフレーズや、浮遊感のあるウーリッツァーのバッキング、“ザ・ズー”の前半部分におけるフリーキーでエッジー、そして時折メロウな一面を見せる彼のプレイはかなり印象的だ。“クランブル”でのハーモーニーと手数で攻める超絶技巧的な演奏もさることながら、スキット扱いの“NAIL”でみせるインプロヴィゼーションのほとんどない構築的なプレイも美しい。シンセサイザーのクレジットではミシェル・ファン・ディンサーとの連名になっている楽曲が多いので、先に挙げた“FLU”のフレーズはジェイムスズーの演奏によるものである可能性もあるが、ニルス・ブロースの存在なしでは『フール』のサウンドは成り立たなかったであろう。彼のジャズ・ミュージシャンとしてのスキルは、このアルバムが〈ジャズ〉であることに大きく貢献している。

ニルス・ブロースによるソロ・パフォーマンス。

注目すべきプレイヤーはジュリアン・ザルトリウスとニルス・ブロース以外にもいる。このアルバムにインスピレーション元となったというアルトゥール・ヴェロカイとスティーヴ・キューンの参加は、ある意味で異質な要素として印象的であるし、“ミート”でのサンダーキャットことステファン・ブルーナーが、もはやベースを弾いているとは思えない超絶技巧を披露するのもにやけてしまう。サックス奏者であるジョン・ダイクマンのフリーキーなプレイや、サンダーキャット以外にも4人いるベーシストの異なるプレイなど、演奏面においての聴きどころが数多くある。しかし、これはあくまでもジェイムスズーの作品だ。彼を忘れてはならない。

先ほど『フール』においてジェイムスズーの存在は意識されないと書いたが、それはプレイヤーとしての存在が意識されないという意味である。クレジットを見れば、それがよくわかるだろう。ジェイムスズーことミシェル・ファン・ディンサーのプレイヤーとしての参加はシンセサイザーのみで、“NAIL”や“ティース”では参加すらしていない。参加曲においても彼のプレイが前面に押し出されるような箇所はほとんどなく、いやもしかしたらあるのかもしれないが、先述したようにニルス・ブロースとクレジットが被っている場合がほとんどなので、判別するのが困難なのである。彼は『フール』に収録されているほとんどの楽曲を作曲してはいるが(“ザ・ズー”はスティーヴ・キューン「Pearlie’s Swine」のカヴァー。何曲かはニルス・ブロースらとの共同名義になっている)、楽曲の中での彼は決してリーダー的なプレイをしていない。リーダー不在のセッションなのである。これはマリア・シュナイダーのようなジャズ作曲家のような視点で捉えられることも、ジェイムスズーの肩書そのものであるプロデューサーとしての視点で見ることもできる。彼はプレイヤー同士のセッションを内側からではなく外側から見ることによって、この奇妙な「ナイーヴ・コンピュータ・ジャズ」を作り上げているのである。

『フール』には妙な空白がたびたび現れる。例えばそれは曲と曲の間であったり、曲中でぶつ切りのように現れたり、とにかく妙なタイミングで現れる。『フール』の締めくくりである“ティース”の最後でも、妙な空白の後に突如としてセッションの一部分が挿入されるが、このようなエディットは彼がジャズ・ミュージシャンではないからこそ可能なのであろう。リーダーの不在や奇妙なエディットによって、『フール』はジャズ・ミュージシャンが演奏するジャズでない何か別の音楽になっている。それは近年の〈ブレイン・フィーダー〉がリリースしてきた諸作品と共通する点であり、ジャンルに縛られることのない最先端の音楽なのである。

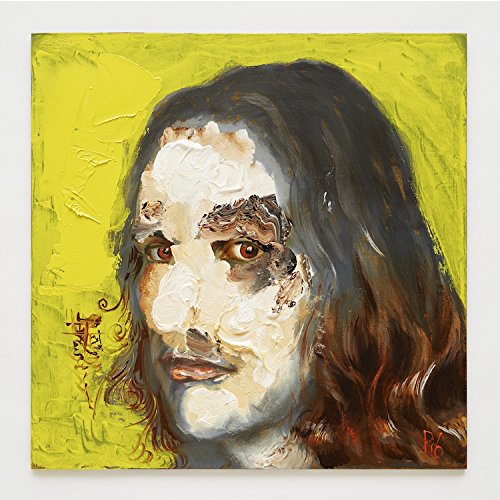

油性絵の具を塗りたくられたジェイムスズーがこちら側を向いている『フール』のジャケットは、彼がセッションのなかで匿名性を示したことと何か関係性があるように思える。参加ミュージシャンのクレジットを隅々まで読みこもうとするジャズ・リスナーにとって、ジェイムスズーが何者であるかを理解することはできないだろう。

菅澤捷太郎

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE