MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > アルバムの 時間 (とき) 、ケンドリックの 時代 (とき)

2018年の2月の統計によれば、Spotifyには20億のプレイリストが存在するという。一方で、楽曲の数は3000万曲だ。つまり、3000万の楽曲数に対して、その約70倍の20億のプレイリストが存在するということだ。これは端的に、Spotifyのようなストリーミングサービスにおいては、プレイリストを活用して音楽が聴かれているケースが多いことを意味しているだろう。

自分の好みの楽曲を、自分の好きな順に並べ、享受する。

Spotifyのアクティヴユーザ数は1億4千万なので、その多くが複数の個人的なプレイリストを作成しているのかもしれない。少なくとも、その数は日々増え続けるだろう。20億の内でも、毎日500万のプレイリストが更新されているという。

このような環境下において、「アルバム」という単位は過去のものとなる。アルバムはその始めから終わりまで、一定の曲順による、数十分単位での聴取をリスナーに強制する。いや、依然としてアルバムという括りで作品はリリースされているのだが、もはやリスナーは、その括りには服従しない。古くはSP盤、そしてLPレコードや、CDの収録時間の限界によって、ひとまとまりの音楽がパッケージングされる際の時間の長さは移り変わってきた。その括りは、限界を持っていた。ストリーミング時代にはもはや収録時間という限界はない。しかし、限界があったからこそ、人はそれを「アルバム」という単位で括り、ひとつの芸術作品の単位としての価値を見出した。

ケンドリック・ラマーは、アルバムという括りを、創作の拠り所とするアーティストだ。

2017年4月14日。ケンドリック・ラマーの目下の最新アルバムである『DAMN.』はリリースされた。それと同時に、高いリテラシーを持つ世界中のリスナーたちが、我先にとリリックを解析し、このアルバムに潜む謎解きに興じた。『Good Kid M.A.A.D City』(以下『GKMC』)や『To Pimp A Butterfly』(以下『TPAB』)と同様、このアルバムもコンセプト・アルバムであることを宿命付けられていた。

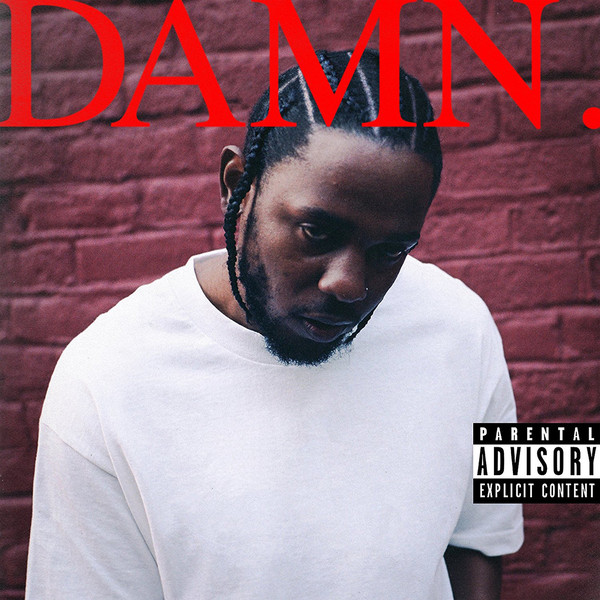

この『DAMN.』という括りの顔は、文字通りケンドリックの言い表し難い顔の表情をフィーチャーしたポートレイトだ。『GKMC』や『TPAB』のジャケットのデザインも担当したVlad Sepetovによれば、いままでデザインに関して習ってきたことへの反抗として、わざと悪趣味なジャケットにしたという。明らかに『TIME』誌を彷彿とさせる、赤い四文字と、ケンドリックの表情。もちろんケンドリックは、「とき」の人だ。その名は世界中に轟いている。グラミー賞のパフォーマンスを見た日本の大物芸人でさえ、彼への賞賛を述べている。その寂しそうな目が、良いのだという。

『GKMC』も『TPAB』も、情報量過多の異常な高密度を誇るアルバムだった。『GKMC』はケンドリックの半生を振り返りつつ、フッドの暴力と犯罪から彼がいかに抜け出したかを描いた、いわば彼の半生のダイジェストだった。そして『TPAB』は、スコープをさらに広げた、途方もない作品だった。数々のブラックリーダーやミュージシャンたちを言葉とビートで召喚した、彼らの歴史のダイジェストであり、音楽史のダイジェストでもあった。ダイジェストというのは悪い意味ではない。なにしろ制限時間80分のアルバムという単位に、30年分の半生を、あるいはもっと大きな物語を落とし込むのだから、それは否応なしに高密度のダイジェストとなるのだ。

決められた時間にどこまで多くの情報量を詰め込めるか。それはケンドリックのライムの言葉数、曲ごと、ときにはヴァースごとに変化する複数の視点、自身の家族から2PACまで様々な語り手によるインタールードの多用、めくるめく展開の多いビート、それらのプロデューサーと演奏陣の多用さなどに表れている。あるいは、複数の楽曲からのヴァースを巧みにつなぐことでひとつの物語を浮き彫りにするようなグラミー賞のパフォーマンスを見ても、そのことは明らかだった。

複数の視座から物語を描き、複数の解釈を可能とすること。彼が『DAMN.』のデラックス・エディションをリリースし、楽曲を逆順に並べても成立することを証明したのは、その最たる現れだろう。そしてそれは、アルバムという単位だからこそ示せる、複数の視点(複数の楽曲、複数のヴァース)から緻密に描かれた世界観だ。

たとえば『DAMN.』の中で、曲単位で複数の視座を持つ象徴的な曲に“FEAR.”が挙げられる。このアルバムの14個のピースに埋もれてしまいかねない、一聴してスロウで地味なビートは、アルケミストのプロデュースによるものだ。スキットを引き伸ばしたような、間隙が多く、どこか掴みどころのない展開。しかしシングルカットの候補とはなり得ないような同曲にこそ、このアルバムを支配するトーンが濃縮されている。この30歳のラッパーのステイト・オブ・マインドが最も端的に開陳されているのだ。どういうことか。

スキット含め7分41秒のこの曲には、複数のヴォイスが乱立している。冒頭から、The 24-Carat Blackの有名な“Poverty's Paradise”からのサンプルである男女二声による歌声、従兄弟のカールによるヴォイスメール、BLSによる神へ疑問を投げかけるフレーズ。そしてヴァースに入り、10年毎の自身の「怖れ」を描き分けるために、ケンドリックが使い分ける三つの視点。三つのヴォイス。合計で6種類のヴォイスが入り乱れる、彼らしい複雑な構造を見せつける楽曲だ。その上楽曲のラストの4ヴァース目には、このアルバムのことを「Fourteen tracks on the wax(レコードの14曲)」と言及し、それら14曲すべての収録曲のタイトルが散りばめている。結果、最もメタ視点を持ち合わせているといえる楽曲だ。

中でもケンドリックが使い分ける三つのヴォイスの効用はどんなものだろうか。まずファースト・ヴァースで描写される7歳のケンドリックの「怖れ」は、抑圧的な母からの叱責だ。その母親の視点でライムされる「お前の尻をぶつよ」というフレーズを起点に、手を変え品を変え、彼の行動全てが注意の対象となる。近所では珍しく両親が揃った家庭に育ったケンドリックだが、厳しい母親が少なからず彼の世界を規定し、常にいわば「Good Kid」側の庇護者としての影響力を行使していた。たとえば『GKMC』収録の“The Art of Peer Pressure”では、警察に追われながらも、母親からの電話で我に返らされ、自身の本来の居場所へのアクセスを保っていた。インタビューでも、ファースト・アルバムのリリックはほとんど母親のキッチンで書いたと言っている。

次にやってくるのは17歳のケンドリックの「怖れ」だ。セカンド・ヴァースで描かれるのは、コンプトンという「Mad City」に生きる若者が直面せざるをえない、死という観念に取りつかれた現実だ。17歳の視点で「おそらく俺は○○で死ぬだろう」と自身の死につながる様々なシチュエーションを列挙していく。それらを言語化することでワースト・ケースに備えるという自己防御にも見える。

ケンドリックは2012年にウェブメディアのComplexの取材に応え、これまでにインスパイアされたアルバムを25枚挙げてそれぞれにコメントしている。そこに挙げられているのは、東西やサウスのクラシックであり、もちろん、ビギーや2パックのアルバムだ。2パックの『Me Against The World』収録の“Death Around The Corner”をフェイバリットに挙げ、「ダークなアルバムだ。彼の空間に対する考え方が分かる」と指摘している。それは潜在的な圧力としての死の緊張感が、充満する空間だ。だからこのヴァースは、2パックが描く、角を曲がればそこに死が鎮座しているような空間の磁場に、自らも絡め取られていたことの記録でもある。

このような死への怖れが溢れているのは、リリックだけにとどまらない。ヴァースの背景に流れるビート、さらにそのビートの後景に耳を澄ませてみると、薄い「ホワイトノイズ」が聞こえることに気付くだろうか。もちろんこの音自体は、アルケミストがサンプリングしたレコードに含まれるノイズや、機材のノイズかもしれない。一方で、このノイズもまた「怖れ」を象徴している。ドン・デリーロの小説『ホワイトノイズ』において、それはまさに死への恐怖という通奏低音として描かれていた。普段は意識にのぼらないが、実は日々常にそこにあって、薄く呼吸しているもの。ふとしたきっかけでそこにあることを強く意識させられるもの。

銃声で始まり銃声で終わる『DAMN.』というアルバムは、終始一貫して死への怖れに溢れている。冒頭の銃声は、ケンドリックによる盲目の女性への親切心に対する、不条理な裏切りと捉えることができる。突然降りかかるこの不条理は、主人公が家族を守ろうとして思いがけず汚染物質に曝されてしまう、デリーロの『ホワイトノイズ』のそれと同じ性質を持っている。しかし『ホワイトノイズ』における死は、すぐにはやって来ない。主人公はいつやって来るとも知れないその足音を幻聴し、怖れおののく。常に日常に纏わりつくそのノイズの響きは、いわば「延々と先送りされる銃声」なのだ。そして『DAMN.』においても、冒頭の銃声が何であったかの結論は、アルバムの最後まで先送りされる。そしてこのような「先送り」が可能となるのも、アルバムという括りの「長さ」があるからだ。

“FEAR.”でケンドリックが提示する三番目の「怖れ」は、さらに10年後の2014年、27歳になった彼が対峙する「怖れ」だ。2012年のメジャー・デビュー・アルバム『GKMC』の成功によって、多くを持つ者となった彼に訪れたのは、それまでとは全く異なる種類の怖れだった。アーティストとして成功し、巨額の金を手にし、この生活を失うことを怖れるのだ。そのような怖れに無自覚に金を使うことすらできない。資金管理をするアドバイザーが必要かと悩みつつも、リアーナが何億円もの損失を出した会計士を訴えたケースに思いを巡らせ、そのような怖れを前に途方に暮れる。

成功者の孤独。それがどんなものなのかは、本人にしか分からない。しかし、彼の孤独とはどんなものなのだろうか。その寂しそうな目つきは、孤独だからなのだろうか。

かつてハンナ・アレントは、『全体主義の起原』のエピローグの中で、「孤独(solitude)」と「独りぼっちであること(loneliness)」の違いについて議論している。〈solitude〉は、物理的にひとりであるときに生まれる孤独だ。一方〈loneliness〉は、他の人々と一緒にいるときに最もはっきりとあらわれてくるという。他者に囲まれながら、彼らと接触できず、彼らから敵視されている状況だ。しかし〈solitude〉を抱える状況下では、物理的にひとりきりであるがゆえに、自分自身と一緒にいて、自分自身と話すことができるというのだ(*1)。

ケンドリックの孤独とは、〈solitude〉だろうか。それとも〈loneliness〉だろうか。たとえば先述の『GKMC』収録の“The Art of Peer Pressure”では、ケンドリックは仲間たちの同調圧力に押されて一緒に民家に強盗に押し入る。僅かのところで警察に捕まらずに済むものの、この出来事は、彼の居場所が間違っていることを気付かせ、仲間たちとの間に圧倒的な距離を感じさせる。つまり、彼は〈loneliness〉に押し込められる。ケンドリックは9歳のときに、バーガースタンドの裏で男が銃で殺められるところと、その犯人をも目撃している。さらにその数年前には従兄弟を亡くしている。そのようなフッドの周りの人々たちと、一緒に強盗に押し入った仲間たちのどちらへも断絶感を覚えるケンドリックは、独りぼっちになるのだ。“FEAR.”のセカンド・ヴァースのリリックのように、彼は自問する。明日には自分も殺されるかもしれない。誰も信じられない。頼れるのは自分しかいない。何とかしなければならない。ここを脱出しなければならない。しかしそのような自問自答は、自分自身というパートナーとの対話だった。やがて彼はマイクを握るようになる。そして、その対話をリリックにしたためるようになる。〈solitude〉に包まれて、独りでペンを走らせる。

“FEAR.”の3つのヴァースで展開される複数の視点の移動は、7歳のケンドリックを叱りつける母親、17歳の時のケンドリック自身、そして27歳の自身を振り返る29歳(リリース時)のケンドリックという三者によるものだった。しかしこれは、母の目を通した幼い自己との対話であり、17歳の若い自己と、2年前の自己との対話でもあった。ケンドリックにとって、リリックを書く行為とは、〈solitude〉における自己との対話なのだ。

そう考えれば、ジャケットのポートレイトはどのように見えるだろうか。かつてアルチュール・ランボーが、鏡の中の「私」を「一人の他者」と知覚したように、このポートレイトも、ケンドリックにとっては「一人の他者」なのだと言えるだろう。つまり、自分が抱いている自身の像と、他人から見える像の間には隔たりがある。だから、このポートレイトのほとんど「不気味なもの」を目にしてしまったかのような表情は、まさにそのような「不気味なもの=一人の他者」としての「私」を目にしてしまったときの表情そのものであるようにも見える。「不気味な私」が映っている写真を見てしまった「不気味な私」が写っている写真を見てしまった「不気味な私」が……という無限のループ。

しかしケンドリックのヴァースに表れる、そのような「不気味な私」としての自身の鏡像は、ときに過去の自身の姿となり、ときに様々な人物の形をとる。それらの姿を束ねることができるのもまた、「アルバム」という括りにほかならない。

アレントは、独りぼっち(loneliness)の人間が自分自身を発見して、孤独(solitude)の対話的な思考を始める可能性があると指摘していた。これはまさにケンドリックが通った道であるのは前述の通りだが、この道を通った人物の例としてアレントが挙げるのは、「ツァラトゥストラ」を発想したときのニーチェである。ニーチェはツァラトゥストラの言葉として、次のように述べている。

多くのものはあまりに遅く死ぬ。ある者たちはあまりに早く死ぬ。「死ぬべき時に死ね」、という教えはまだ耳慣れまい。(中略)人間たちも、死ぬとなればもったいぶった意味をほしがる。からの胡桃も割ってほしがる。

一連のケンドリックの「アルバム」は、彼が実際に経験した死に関わる不条理、つまり彼の従兄弟の死や、9歳のときに目撃した男の死に、さらに言えば、不条理な暴力の犠牲となった者たちの死に、意味を与えようとする弔いにほかならない。これらの「アルバム」は、ケンドリックがライムで写し撮った彼らのポートレイトで、溢れているのだから。

———

*1:このアレントの議論の挿入については、批評再生塾第3期生の伏見瞬氏の論考「〈二者〉の哲学者、國分功一郎」から着想を得た。

Profile

吉田 雅史/Masashi Yoshida

吉田 雅史/Masashi Yoshida1975年、東京生まれ。異形のヒップホップグループ8th wonderを中心にビートメイカー/MCとして活動。2015年、佐々木敦と東浩紀(ゲンロン)が主催の批評再生塾に参加、第1期総代に選出される。音楽批評を中心に文筆活動を展開中。主著に『ラップは何を映しているのか』(大和田俊之氏、磯部涼氏との共著)。Meiso『轆轤』プロデュース。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE