MOST READ

- Ken Ishii ──74分きっかりのライヴDJ公演シリーズが始動、第一回出演はケン・イシイ

- Columns Introduction to P-VINE CLASSICS 50

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- aus - Eau | アウス

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- 見汐麻衣 - Turn Around | Mai Mishio

- Shabaka ──シャバカが3枚目のソロ・アルバムをリリース

- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion | ザ・バグ、ゴースト・ダブズ

- Masaaki Hara × Koji Murai ──原雅明×村井康司による老舗ジャズ喫茶「いーぐる」での『アンビエント/ジャズ』刊行記念イヴェント、第2回が開催

- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer | ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー

- interview with Kneecap (Mo Chara and Móglaí Bap) パーティも政治も生きるのに必要不可欠 | ニーキャップ、インタヴュー

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- interview with bar italia バー・イタリア、最新作の背景と来日公演への意気込みを語る

- Dual Experience in Ambient / Jazz ──『アンビエント/ジャズ』から広がるリスニング・シリーズが野口晴哉記念音楽室にてスタート

- アンビエント/ジャズ マイルス・デイヴィスとブライアン・イーノから始まる音の系譜

- 忌野清志郎さん

- ele-king vol.36 特集:日本のシンガーソングライター、その新しい気配

- interview with bar italia 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ | バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- GEZAN ──2017年の7インチ「Absolutely Imagination」がリプレス

Home > Reviews > Live Reviews > ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー『Tranquilizer』試聴会レポート- @原宿・BEATINK Listening Space

ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー『Tranquilizer』試聴会レポート

@原宿・BEATINK Listening Space

2025年11月20日

文:高久大輝 Photo by Kazma Kobayashi Dec 04,2025 UP ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下、OPN)ことダニエル・ロパティンによる11作目のアルバム『Tranquilizer』が11月21日にリリースされた。その前夜、原宿に期間限定で展開されているBEATINK Listening Spaceでは先行試聴イベントが開催。一足早く、なおかつ高音質で『Tranquilizer』のサウンドを体験するために、OPN愛に溢れるリスナーが集った。

高音質というのは、BEATINK Listening Spaceに設置された、「正確で曇りのない音」をコンセプトに掲げるドメスティック・スピーカー・ブランド、BWVによる最高音質のスピーカー・システムのみに由来するわけではない。今回は特別にオーディオ専門家視点で高音質の録音メディアの最高位とされるオープン・リール・デッキが導入。このオープン・リール・デッキは、スイスの老舗オーディオ・メーカーであるREVOX社製で、プロの現場でも親しまれてきた名機の最新型である。

いわゆるヴェイパーウェイヴと呼ばれるジャンルの代表的アーティストとして名前を挙げられることも少なくないOPNの最新作を、このようなハイエンドな環境でリリースの前夜に聴くことに、この日、この場所に集まったリスナーがどのように価値をつけるのかはそれぞれの物差しに依るだろうが、とはいえ、特別な時間/空間だったことは間違いない。というのも、視聴前、視聴中と会場にはえも言われぬ緊張感が充満していたのだ。おそらく、それは見ず知らずの人とまだ聴いたことのない音楽を同じ場所で聴く緊張感というよりも、長いキャリアの中で様々なコンセプトを持って制作に取り組み、世界中のリスナーを知的かつ身体的に楽しませてきたOPNが作品に込めた意図を一聴して理解できるのだろうか、という自問によるところが大きいだろう。そこには要するに、ラーメンではなく情報を有難がって摂取しているというような状況が音楽にも往往にしてある中で、OPNの新作とほとんど情報のない状態で対峙する緊張感とスリルが立ち込めていたのである。

視聴会は主催するビートインクのスタッフによる(おそらく、あえて作品そのもののコンセプトや背景に一切触れない)簡単な説明が終わるとすぐさまスタートする。ビートと呼べるものがほとんど存在せず、しかしカオスで、同時に美しい音の鎮座する前半。視聴会後のトークに登壇したOtagiriが触れていたように、オーディエンスはビートのない中でどこか節のようなものを見つけてかすかに揺れていたり(その揺れはそれぞれズレていたりもする)、じっと動かずに耳を傾けていたりと思い思いに楽しんでいたが、その掴めなさゆえだろうか、どこからどこまでが同じ曲というのもわからない状態だったのもあるが、場を支配している緊張感はむしろ膨らんでいたようにも感じる。

オープン・リール・デッキの特性上テープの入れ替えで10分程度の小休憩が挟まれて、『Tranquilizer』の後半が再生される。後半、つまり終わりが見えてきているとはいえ、いつ終わるのかもわからない中でアルバムを聴くという行為は現代において極めて特殊で会場を覆う緊張感が途切れることは決してなかった。ただ、とりわけ終盤の激しいビートが登場し、アルバムが明確にクライマックスへと向かっていく段階では、その緊張の糸にほんの少し緩みが現れていたようで、視聴会を終えたリスナーの多くは安堵と満足感の混じりあったような表情を浮かべていたように思う。

視聴会が終了すると、GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAEが主宰する、現代美術の展覧会とライヴを組み合わせたプロジェクト『獸(JYU)』などでアート・ディレクションやグラフィック・デザインを手がける八木幣二郎、社会的・政治的背景を帯びた音声や音響と音楽のあいだを往還する作品を制作する電子音楽家=Prius Missile、ラッパー/トラックメイカー/DJ として活動し『獸』にも出演するOtagiri がゲストとして登壇しトークがスタート。ここで重要だったのが、自己紹介より先にPrius Missileが『Tranquilizer』についてはっきりと「すごく音楽的」と評した瞬間だろう。筆者も含め、コンセプトや周辺情報を差し引いて、というかそういった情報の少ない中で作品に触れてまず抱いたであろう、「音楽として美しい、素晴らしい!」という感想を彼が代弁したことで、会場の緊張感は目に見えて崩れていった。

その後、「到達していない未来から見た懐かしさ」のようなものを感じるという点でも共鳴しつつ、三者のトークが用意された資料に基づく“答え合わせ”にならず展開していったこともこのイベントを特別なものにしていただろう。それぞれが作り手としての視点とリスナーの視点を行き来しながら、『Tranquilizer』についての意見を交換していく。

例えばPrius MissileはOPNを追いかけるリスナーの視点で最近の傾向をこう分析する。

「論じるよりも聴いた方が早いんですよね。例えば僕の大好きな『Replica』(2011年)は、その広告の音楽っていうルール、縛りをまず作って、それを音像に立ち上げるというような手法で制作されていて、何がどこからどうサンプリングされているかっていうのに論じ甲斐があるんですけど、特に最近のOPNのリリースに関しては聴くのがまず先。すごく絵画的というか、OPNの描いた情景をシェアしているような状態ですかね。その彼の文体がリリースを重ねる毎にアップデートされていて、それを追ってチェックしているような。この『Tranquilizer』はもっとシンセ・オタクとしてのOPNの、日頃作り溜めたアーカイヴ的なものという印象がすごくある」

八木幣二郎は最新作のデザインと『Age Of』のデザインを比較してこう語る。

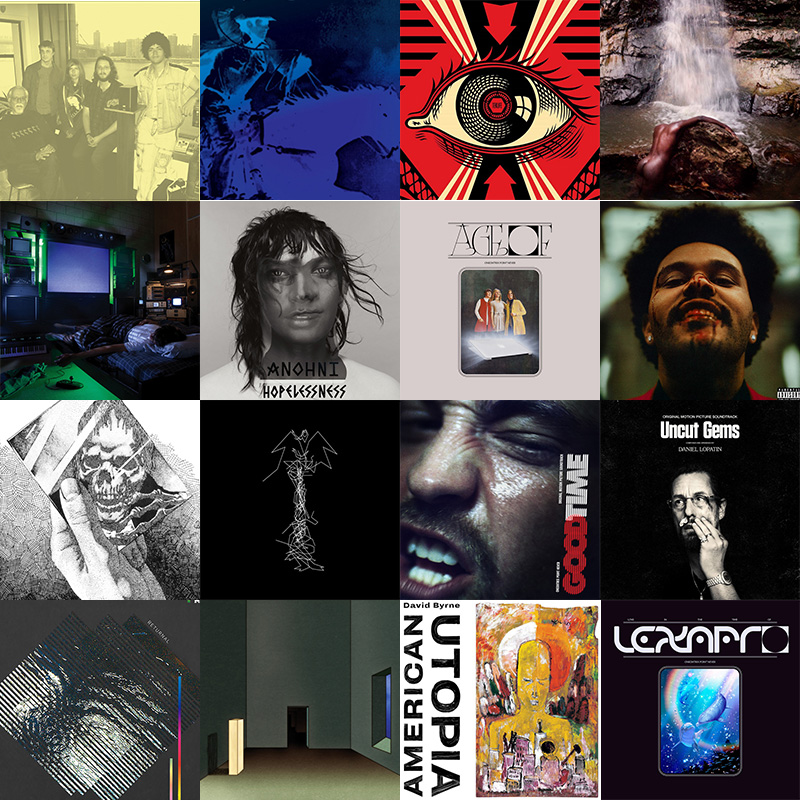

「OPNのジャケの話だと、『Age Of』ではDavid Rudnick(デヴィッド・ラドニック)という今の流行の一つのChrometypeの元祖のような人がやっていて。中世の音楽シーンを意識してあえて装飾的にロゴを作ったりしている人で。その次とかはちょっとサイケっぽくなって。今回のアルバムはElliott Elder(エリオット・エルダー)というロンドンの方がやっているんですけど、最近はブラック・ミュージック、ヒップホップ周辺でよく仕事をしている印象のある人なんです。彼がよくやるのは結構固めに組んだ文字をあえて印刷してスキャンして画像に取り込んでちょっと陰影とか紙のノイズ感とかを入れていくような手法で。そういう手触り感みたいなものを意識的に取り込んでいて、なおかつ高解像度のディスプレイで見られることを前提にしているから細かい文字もあえて使っていたりする。で、今回のアルバムを聴くと、細かい文字感とロゴっぽさってちょっと未来っぽく見えるんですよね。SFチックなデザインをあえてやっているんだろうなって」

一方でOtagiriは手法が先か、デザインが先かという話題を登壇者に回しつつ、『Tranquilizer』から感じた羨ましさを紐解いていく。

「というのも私がイメージというものをあまり持ちながら創作をしたことがなくて、手法に寄っているんですけど、『Tranquilizer』はイメージと手法が一緒にあるような気がしたんです。イメージ先行は画家の場合だと「こんなこと描きたいのに、それが描けない、つらい」みたいな状況が起こる。手法が先だと、例えば私はヒップホップ的な、ラップ的なことやっているんですが、ヒップホップが一人称であることに昔から嫌悪感があって、誰よりかっこいいとか、金持ちだとか、強いとか、女の子にモテるとか、そういうのもいいんだけど、私はそういう人ではないし、もっと登場人物が勝手に喋ってくれればいいなと思っていた。だから今は6個世界を作って、世界ごとの主人公を作って。Chat GPTさんと協業しながらプロットを作って、その人たちがどんなことを喋るかというようなことをやっているんです。だから完璧に手法が先なんですね。と定義したときに、皆さんの話を聞いていて、イメージと手法が同時にあるようなものを羨ましい、それをやりたいって思ったんだろうなという気がしました」

最後まで、共通する意見と、それぞれの視点が次々に現れ、示唆に富んだトークが展開されていった。そこには、みんなで集まって音楽を聴くこと、その感想を言い合うことの意義がたしかに存在していたのではないだろうか。トークは「明日別の環境で聴くのも楽しみ」「来年のライヴに行きましょう」といういわばありがちな締めによって終わるが、その頃には会場を満たしていた緊張感はすっかり溶け、代わりにそれぞれがそれぞれの視点でOPNの作品と向き合うことの尊さにも似た何かが漂っていた。それは紛れもなく、この特別な時間と空間の成果だろう。

文:高久大輝

ALBUM REVIEWS

- aus - Eau

- 見汐麻衣 - Turn Around

- Taylor Deupree & Zimoun - Wind Dynamic Organ, Deviations

- Ikonika - SAD

- Eris Drew - DJ-Kicks

- Jay Electronica - A Written Testimony: Leaflets / A Written Testimony: Power at the Rate of My Dreams / A Written Testimony: Mars, the Inhabited Planet

- DJ Narciso - Dentro De Mim

- The Bug vs Ghost Dubs - Implosion

- Debit - Desaceleradas

- Sorry - COSPLAY

- K-LONE - sorry i thought you were someone else

- claire rousay - a little death

- Oneohtrix Point Never - Tranquilizer

- Roméo Poirier - Off The Record

- TESTSET - ALL HAZE

DOMMUNE

DOMMUNE