MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

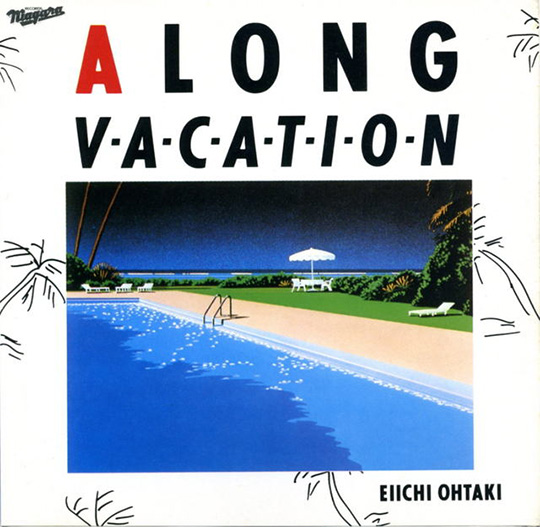

2013年12月30日、夕刻と報道にあったから、私は大瀧詠一さんが倒れたとき、湯浅学、牧野琢磨、山口元輝といっしょに新大久保のライヴハウスの舞台の上にいたことになる。われわれ湯浅湾と黒パイプとオプトラムとがホスト役でもう何年やっているか忘れたが年末恒例の〈黒光湯〉というイベントが昨年は飛び石的に2デイズあって、28日につづくその日は二日目だった。演奏はいつもながらではあったけれども、今年最後の演奏はほとんど練習しなかったわりに大きな失敗がなかったのはなにかの力が働いていたからかもしれないというと神秘主義にすぎるけれども、大瀧詠一さんは音楽と音楽の歴史の、ほとんど神秘的ともいえる系譜を聴きとる霊妙な耳をもつ音楽家であった。

湯浅さんは著書『音楽が降りてくる』(河出書房新社)所収のナイアガラでの日々をふりかえった「Fussa Struggle 1977 ある丁稚奉公の記録」をこう締めている。

「あるとき師匠がこうおっしゃられた。『おまえもこういう仕事を将来やるんだろうけど、知識だけでどうにかなると思ったら大まちがいだぞ』」

いまもそれをキモに銘じているという。ポップスの、とくに1950年代から60年代なかごろまでの古今東西の大衆音楽史を知悉していたプロデューサーであり、作曲編曲家であり、じつはたぐいまれなヴォーカリストとであるとともに特異な語り口をもつ音楽の語り部でもある総合音楽家が知識に依存しないことが音楽(と音楽にかかわるもの)に大切であると若者に告げる、そこには年長者のありがちなふくみはなかった。私はその場にいたわけではないし、大瀧さんにもお目にかかったことはないうえに音楽を熱心に聴きはじめた小六のころ最後のスタジオ盤『Each Time』(1984年)が出て、はっぴいえんどからはじまった活動期の15年を終えた大瀧さんは自他の歴史を発掘する作業にうつられていたが、そのことばには公約数的な箴言のまやかしは微塵もなく、過去の無数の音群との対話でつちかった耳の、あるいは音楽に対する鼻のめっぽう利く究極の粋人の孤高から導きだしたものがあった。大瀧さんは音楽史の巨星であるが星群をつくらなかった。ちかよりがたさを感じていたのは後発ゆえのひけめかもしれないが、いくら説明しても、本人さえ思いもよらない系譜とのつながりがあとからあとから湧いて、実像が遠のくように思えたのは私に父親のそれを思わせた。こちらが経験したことのない時代を生き、それが表現に結実し、その影響は私の知るかぎりの隅々まで広がっているが黙して奏でない。過去がただ深まる。それは山下達郎氏――達郎さんのバンドの屋台骨だったドラマー青山純さんも2013年に亡くなられたのだった――や細野さんともちがうのである。追いつけない深みにある実像が私に父を思わせたのか、70年代生まれの音楽ファンにとってのたんに世代差も手伝ったのか。私は20代のとき “幸せな結末”(1997年)はあったけれどもそれにしても過去からの残響、とても深い場所からの残響であり、音楽業界が過去最大の売り上げを記録しようとしていた当時、一代かぎりの完成したポピュラー・ミュージックの方法論は90年代のアーカイヴ主義のなかでも異彩を放っていた。さらに15年ちかく、風にのった神話のようにわすれたころに聞こえていた新しいアルバムも出すことなく大瀧さんは世を去った。文字よりしゃべり(ラジオとかね)をおもしろがった知識としてのことばは、細野さんが新聞にコメントしたとおり、大瀧さんといっしょにどこかにいってしまった。知識だけではないのは重々承知ですが。それもまたドルフィーいうところの音楽と同じということなんだろうか。もちろん音楽はのこっている。しかしながら大瀧詠一の肉体の消滅で日本の音楽史はひとつの分母をうしなった――というのは大瀧さんの分母分子論とはまったくちがうが、それはまたここ数年批評家よってたかって議論してきたことのさきがけだったが、肉体がなくなることが象徴の喪失に転化する、大瀧さんは音楽家としての後半生を意図的かどうかはさておき、そのようにもっていった。そしてゼロ除算は数学的に定義できない。

2013年12月31日、大晦日の7時のニュースに大瀧さんの訃報が流れている。数分後には紅白がはじまる。100万枚売るアイドル・グループがいる一方に、オープニングでグランウド・ゼロ時代(?)の改造ギターを手にした大友さんが登場するこの状況はたしかに定義しがたい。その前提のもとで系譜を継ぐか、空位となった分母に別のなにかを代入するか、現在時のみに時制をとるかは私たちに大瀧さんがのこした宿題かもしれない。そんなことを考えながら、ケヴィン・エアーズ、山口冨士夫、ルー・リード、かしぶち哲郎、多くの方をうしなった2013年は暮れ、暦の上ではもう2014年である。(了)

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE