MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

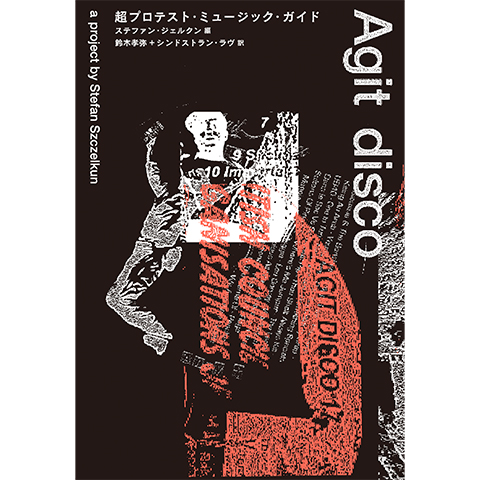

Home > Columns > 超プロテスト・ミュージック・ガイド(二木編)

01. Meshell Ndegeocello’ - “Hot Night”(2002)

ポリティカル・コレクトネス(PC)を強く意識することは、表現者にとって規制や不自由さや縛りなどではなく、表現を磨くための糧になるということを彼女の音と言葉に接することで学ばされる。PCが表現を窮屈にするなんて考えるのは前時代的な甘い考えよ、芸風を磨き、洗練させなさい、ということだ。そう、洗練という言葉は、ミシェル・ンデゲオチェロの音楽にこそふさわしい。よく知られているように彼女は早くからバイセクシャルであることも公言してきた。

「Hot Night」が収録された『Cookie: The Anthropological Mixtape』という通算4作目となるアルバムの中には、「ハイクラスからミドル・クラスにゲットーまで」(「Pocketbook」)という歌詞があるのだが、たしかにここには汚い言葉もあれば、上品な言葉もあり、社会に“あるものはある”という前提の上で、しかし彼女なりの厳密な社会意識や政治意識に基づいた表現を追求している。ジャズ、ファンク、ゴーゴー、ヒップホップ、ポエトリー、ハードコア・ラップなどがあり、そういう点での風通しの良さも素晴らしい。

「Dead Nigga Blvd., Pt. 1」では「若いアホ共=young muthafuckas」が高級車を乗り回したり、カネを稼ぐことしか頭にないことを叱咤し、アンタたちを奴隷から解放するのに貢献したアフリカンはもっと立派だったと言う。が、また別の曲では「自分の財布にお金が入ってるのを見るのって好きでしょ、いいのよそれで」と優しく愛撫するように囁く。2パックやビギーに捧げられた曲もあり、さらになんと言っても、ロックワイルダーとミッシー・エリオットによる「Pocketbook」のリミックス・ヴァージョンではあのヤンチャなレッドマンがダーティなライムをかましている。そういう懐の深さがある。

だからタイトルの“人類学のミックステープ”は上手い。“あるものはある”。だが、達観や俯瞰とは違う。開き直りでもない。譲れない信念はある。「Hot Night」が素晴らしい。プエルトリコ出身のサルサ・シンガー、エクトル・ラボーの「La fama」からサンプリングされたファンキーなホーン・セクション、スーパー・デイヴ・ウェストの弾けるビートが“暑い夜”をさらに熱く、官能的に盛り上げる。冒頭のスピーチは、アンジェラ・デイヴィスが唱えた監獄産業システムについての演説で、彼女には『監獄ビジネス――グローバリズムと産獄複合体』という著作がある。

つまりミシェルはこの曲で反資本主義をひとつの立脚点にしているが、逡巡がないわけではない。「なんかアタシったら革命のロマンティックな部分にだけ魅了されてるみたいだわ/救世主だとか、預言者だとか、ヒーローだとか」と自分にツッコミを入れる余裕はある。わかる。その上で「でもさ、それ以外に何がある?」と切り返し歌う。どこまでもクールに磨きかけられた言葉と音で。

アタシ達が生きてるこの社会はさ

レイプに、飢餓に、欲に、要求に

ファシストに、お決まりの政権、白人の男社会に、金持ちの男に、民主主義

それで成り立ってる社会でしょ?

パラダイスという名の世界貿易に悩まされながらさ

02. Crooklyn Dodgers 95 - “Return of the Crooklyn Dodgers”(1995)

昨年、『ザ・ワイヤー』というアメリカのドラマにハマった。メリーランド州ボルティモアの麻薬取締の警察と地元の黒人の麻薬組織/ストリート・ギャングの攻防を通して都市の犯罪や政治、警察組織の腐敗、ブラック・コミュニティの現実や諸問題などを描き出す、刑事ドラマとフッド・ムーヴィーを掛け合わせたようなドラマだ。HBOで2002年から2008年に放映され、非常に評価も高かった。それこそこの手のアメリカのドラマは“PCと格闘”(三田格の『スリー・ビルボード』評を参照)しながら、個々の人物や人間模様を巧みに、丁寧に描き、物語を作り出す点が見所でもある。

そのドラマの黒人のキッズのフッドでの麻薬取引のシーンを観て思い出したのが、スパイク・リーが監督したNYのブルックリンを舞台としたフッド・ムーヴィー『クロッカーズ』(1995)だった。両者が同じようなプロットとテーマだったのは、この映画の原作者である作家=リチャード・プライスが『ザ・ワイヤー』に脚本家として参加しているからだった。

そしてこの映画の主題曲と言えるのが、チャブ・ロック、O.C、ジェルー・ザ・ダメジャという3MCによるスペシャル・ユニット、クルックリン・ドジャーズ 95の 「Return of the Crooklyn Dodgers」である。ブルックリンに深い縁がありこの街への並々ならぬ愛情を持つであろう3MCは、しかし1980年代中盤以降、コカインやクラックといった麻薬そして暴力に蝕まれていったブルックリンの惨状を淡々と残酷なまでにライミングしていく。彼らはストリートとフッドを描写するライミングのなかに、この街の惨状の背景に、ベトナム戦争、社会保障の打ち切り、植民地主義、監獄ビジネスがあるという事実を巧みに折り込んでいく。

なぜ、僕がこの曲を選ぶのか。それは、過酷な現実を描くいわゆるリアリティ・ラップがプロテスト・ミュージックになり得るのか? という問いを考える際に真っ先に思い浮かぶのがこの曲だからである。N.W.A.の例を挙げるまでもなく、アメリカの保守層から、リアリティ・ラップあるいはギャングスタ・ラップは暴力を助長すると批判され続けてきた。けれども、暴力を賛美することと暴力が存在する現実を描写することは決定的に違う次元にあるということを『クロッカーズ』と「Return of the Crooklyn Dodgers」を通じて僕は知ったわけだ。DJプレミアの抑制の効いたブーム・バップ・ビートが最高にドープであることも付け加えておこう。

03. THA BLUE HERB - “未来は俺等の手の中”(2003)

「何時だろうと朝は眠い」という歌い出しからして秀逸だ。たったこのワンフレーズで労働者の憂鬱を見事にとらえている。あの出勤前の朝のメランコリーを――。時給650円の飲食店のバイトでくたびれた体とヨレヨレのジーンズの裾を引きずりながら休憩室へ行き、タバコの煙で白くなった休憩室で「自由とは何だ?」と自問する。レコードをプレスするが思うようには売れず、借金だけが増えていく。「明日は今日なのかもしれない」と理想と現実の乖離、肉体労働のルーティンに鬱々とする。状況は好転しそうにない。

ILL-BOSSTINOはこの曲で、『STILLING,STILL DREAMING』(1999)というクラシックを作り上げ、富と名声も得て名実ともに成功をおさめる以前の苦悶の日々を描いている。「未来は俺等の手の中」が発表されたのは2003年、この国でも“格差の是正”が叫ばれ始めた時代だ。エレクトロニカから影響を受けた変則的なビートと浮遊するシンセが織り成す、静寂と騒々しさを往復するO.N.Oのトラックは、BOSSの焦燥やもがきとシンクロしている。

この曲は中盤でTHA BLUE HERBのその後の成功をわずかに匂わせるものの、「しかし、何時だろうと朝は眠い」という冒頭のワンフレーズをカットインすることで労働者のメランコリーの深さから離れない。苦悶と微かな希望に留まる。仮に壮大な成功物語へと展開してクライマックスを迎えたとすれば、ラッパーのサクセスストーリーを描く曲になっただろう。「未来は俺等の手の中」はヒップホップ的セオリーを巧妙に回避することでスペシャルな1曲になった。この曲は当時、非正規雇用の労働者、フリーターの労働運動を担う人びとのあいだでも支持された。BOSSはクライマックスで、人びとのオアシスとして機能するダンスフロアの美しさを描いたのだった。

04. KOHH - “働かずに食う”(2016)

労働の拒否である。だが、労働の拒否は必ずしも怠け者の価値観を肯定することではない。KOHHは「俺は働かずに食う」「いつも遊んでるだけ/みんな仕事ガンバレ/やりたくなきゃ辞めちゃえ/時間がもったいない」と挑発的に、そう、エフェクトでヨレたように加工された声でまさに挑発的にフロウしている。せわしなく連打されるトラップのハイハットと不穏な電子音のゆらぎが挑発的な雰囲気を増幅させる。

が、KOHHが労働倫理に厳しいラッパーであることは、彼の活動を追っていれば容易に想像がつく。労働を否定して怠け者を礼賛しているものの、人一倍汗水流して働く人間もいる。それをダブルスタンダードだ、矛盾だと批判するのはお門違いだ。パフォーマンスはパフォーマンスである。KOHHというアーティストにとっての労働は皿を洗うことでも、HPの更新作業をすることでも、書類を作ることでもなく、絵を描き、ラップを録音し、ライヴをし、タトゥーだらけの身体を人前で見せる芸術活動である。

だが、さらにKOHHが一筋縄でいかないのは、芸術に生きることを肯定すると思わせておいて、「芸術なんて都合良い言葉」「言葉なんて音だ~/ただの音だ~」とそこさえもひっくり返して煙に巻いてくるところだ。KOHHのパフォーマンスには複数の、時に対立さえするメッセージが重層的に折り込まれている。

とはいえ、僕は「働かずに食う」という労働の拒否のパフォーマンスを真に受けるのは意義のあることだと思っている。一度道を踏み外してみてもいい。それは、労働と資本主義をいちど相対化する作業だ。問題はそこから個人がどう考えて行動するかにある。「働かずに食う」は『YELLOW T△PE4』というミックステープに収録されている。

05. Kendrick Lamar - “Hiii PoWeR”(2011)

近年の「ブラック・ライブズ・マター」のアンセムとなった「Alright」という意見もあろうが、しかしケンドリックの思想の根幹や原理は「Hiii PoWeR」に凝縮されているのではないか。2011年に発表され、ケンドリックの評価を決定づけたミックステープ/デビュー・アルバム『Section.80』からのリード曲だ。ビートはJ・コールが作っている。政治組織で言えば綱領のようなもので、ケンドリックの理想を明確に打ち出した曲だ。

「Hiii PoWeR」の3つの“iii”は、心、名誉、尊敬を表しているという。アメリカの体制や政府や社会制度というシステムによって憎悪を植え付けられ、自尊心を棄損され、打ちのめされつづけてきたアフリカ系アメリカ人が、心と名誉と尊敬の力でムーヴメントを起こし自分たちの帝国を築くのだと。すなわち自己変革を説き、自己変革が体制変革へつながると主張する曲で、マーカス・ガーヴェイ、キング牧師、マルコム・X、ブラック・パンサーなどの人物や政治組織がリリックに登場する。

だから、その理想は特別に目新しいものではないものの、この曲のリリックにも登場するヒューイ・P・ニュートンの自伝『白いアメリカよ、聞け(原題:Revolutionary Suicide)』にしてもそうだが、システムによっていかに健全な心や精神が歪められ、正常な善悪の判断が狂わされてきたのか、と体制や権力と個人の心や精神のあり方をまずつぶさに考察し、尊厳の回復を出発点にすることの重要性をいま一度考えさせられる。アレサ・フランクリンにも「RESPECT」という名曲がある。「Hiii PoWeR」そしてケンドリックの素晴らしさとは、自己変革と体制変革、精神と運動(ムーヴメント)を同時に思考し展開させることのできる洞察力にある。

※

長年アメリカのヒップホップをはじめとするブラック・ミュージックを紹介し続けてきた信頼すべきLA在住のライター/翻訳家の塚田桂子さんのブログ「hip hop generation ヒップホップ・カルチャーがつなぐ人種、年代、思考 、政治」の対訳と註釈を参考にさせてもらった。

06. Janelle Monáe & Wondaland - “Hell You Talmbout ”(2015)

「ブラック・ライブズ・マター」と呼応した数多くの楽曲の中で、R&Bシンガーのジャネル・モネエの「Hell You Talmbout」は、実践の場すなわちデモや集会でその威力を最も発揮する曲のひとつだろう。そういう場で歌われ、演奏されることを想定して作られているように思う。日本で言えば、デモのドラム隊の演奏とコールがあれば、この曲は再現できる。モネエとともに、彼女が設立したインディ・レーベル〈Wondaland〉のアーティストたちが参加している。警察や自警団の暴行やリンチによって殺害された、あるいはその疑いがあるアフリカ系アメリカ人の名前を挙げ、「say his name」「say her name」と聴衆に名前を叫ぶことをうながす。公民権運動に火を付けたと言われる、リンチの被害者、エメット・ティルや、警察の蛮行(Police brutality)の問題が広く議論されるきっかけになったとも言われるNY市警察による射殺事件の被害者、アマドゥ・ディアロ、ヘイト・クライムの被害者の名前も歌われる。

実際にライヴや集会と思われる場の映像をいくつか見たが、とにかく力強く、人びとを巻き込んでいく。ゴスペル・フィーリングにあふれ、ビートはドラムラインが激しく打ち鳴らす。モネエの出身地、アトランタに根付くマーチング・バンドの伝統が息づいている(『ドラムライン』という映画を観てほしい)。この曲の根幹にあるのは、慰めでも、説得でもなく、直接的な激しい怒りだ。ある欧米のメディアは、そのシンプルさゆえに力強く、コンセプト、演奏ともに“ground-level”の曲であると紹介している。つまり、“地べた”の怒りのプロテスト・ミュージックである。

Profile

二木 信/Shin Futatsugi

二木 信/Shin Futatsugi1981年生まれ。音楽ライター。共編著に『素人の乱』、共著に『ゼロ年代の音楽』(共に河出書房新社)など。2013年、ゼロ年代以降の日本のヒップホップ/ラップをドキュメントした単行本『しくじるなよ、ルーディ』を刊行。漢 a.k.a. GAMI著『ヒップホップ・ドリーム』(河出書房新社/2015年)の企画・構成を担当。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE