MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- Jeff Mills ——ジェフ・ミルズと戸川純が共演、コズミック・オペラ『THE TRIP』公演決定

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース

- R.I.P. Amp Fiddler 追悼:アンプ・フィドラー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル

Home > Regulars > NaBaBaの洋ゲー・レヴュー超教条主義 > Vol.7 『Dishonored』- ――なき〈Looking Glass Studios〉の総決算的作品

■業界の異端児スタジオに多くの才能が集結した

『Dishonored』はいまどきでは珍しい一人称視点のスニーク(隠密)アクション。女王殺害の冤罪を着せられた主人公が、自らを陥れた相手に復讐していくストーリーで、潜入からターゲットの暗殺に至るまでのアプローチの多彩さや、豊富なガジェットや特殊能力による自由度の高さが売りの作品です。

開発した〈Arkane Studios〉は前述した通り〈LGS〉倒産後独立したスタジオのひとつで、これまで『Arx Fatalis』や『Dark Messiah: Might and Magic』等、〈LGS〉の名作『Ultima Underworld』の名残を感じさせるファンタジー作品を手掛けてきました。といっても両作品とも当時の主流からは外れたゲーム・デザインで、良く言えばユニーク、悪く言えば奇ゲーという評価が多数の、いまひとつマイナー・スタジオの域を出られていなかったように思えます。

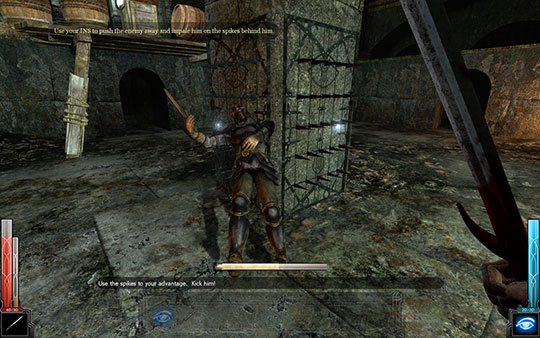

『Dark Messiah: Might and Magic』は近接戦に力を入れたファンタジー作品で、そのノウハウは『Dishonored』にも生きている。

『Dishonored』も、見た目やシステムの奇妙さがこれまでの〈Arkane Studios〉節を彷彿させ、発売直前まで一抹の不安があったのは事実です。しかし遊んでみると同スタジオらしさは良い方向に作用しているとともに、表面上の奇抜さに反して実際のゲーム・デザインは、〈LGS〉作品の持ち味をとても忠実に継承していると感じました。

これは今回新たにプロジェクトに加わったViktor AntonovとHarvey Smith両氏の力が大きいのでしょう。

Viktor Antonovは連載第1回でご紹介した『Half-Life 2』で特徴的なアートを手掛けた人物で、今回は氏の持ち味がさらに全面的に発揮されていますね。時代掛かったイギリス風の街並みに無機質な金属の構築物が埋め込まれたかのようなデザインは大変ユニークで、それに説得力をもたらす世界観の構築も非常に緻密。これまでの同スタジオの作品はもちろん、他の同時代のゲームも軽く凌駕するオリジナリティがある。ことアートワークに限って言えば、ここ4、5年でもトップクラスと断言出来ます。

骨組み剥き出しの建造物の数々が、作品に得も言われぬ威圧感を与えている。

一方、本作のディレクターのHarvey Smithは、かつては〈LGS〉に在籍し、また『Deus Ex』ではプロデューサーを務めた人物で、本作のゲーム・デザインも彼の経歴がとても色濃く反映されています。

それこそ遊んだときの第一印象、とりわけ問題解決のための手段の多さはすごく『Deus Ex』らしさを感じたし、豊富な超能力を駆使するところは『System Shock 2』や『BioShock』も想起させます。そしてダークな世界観や観視点でのスニーキングに主眼をおいたゲーム・デザインは『Thief』に通ずるものがある。

実際のところ本作のゲーム・デザインの骨組みは、宝を盗むのがターゲットを暗殺することに替わっている以外は『Thief』にとても似通っています。むしろそうした骨子に適合する範囲で他の〈LGS〉系列のゲームのシステムや、その他諸々現代のトレンドを組み合わせたのが『Dishonored』とも言い換えられるでしょう。

■二つの方角から掘り下げられた自由度

具体的に見ていくと、まずゲームはステージ性で、各ステージはターゲットの拠点とその周辺地域が舞台となり、その範囲内でプレイヤーは自由に歩きまわれるデザインです。ステージはとても複雑かつ立体的に構成されていて、主要な建物は内装がしっかり作りこまれている凝り具合。当然ターゲットのもとにたどり着くまでには無数のルートが存在し、どのように進めるかはプレイヤー次第となっています。

このあたりの自由度はいかにも『Thief』や『Deus Ex』的と言え、自分の頭で考えて進むべき道を決めていけるのは楽しいし、ルートごとにしっかり差別化されつつゲームに破綻が生じないのは見事。『Deus Ex』のレヴューでも触れましたが、ゲームの自由度という点において即興性が重視されるようになった現代に、レベル・デザインの作り込みで遊ばせてくれる作品は希少です。

逆に『Thief』や『Deus Ex』と違っていまどきのゲームらしいのは、ルートの多彩さが予めプレイヤーに開示されていることが多い点でしょう。どういうことかというと、本作では後述する特殊能力を駆使して屋根や屋上等高所を移動ルートとする機会が多いのですが、その高所は先の状況を一望できる絶好のポイントにもなるわけです。高所なら敵に見つかる心配がないので、安心してじっくり戦略を練ることができるというメリットもある。

また市民の立ち話や拾った書類等に、秘密の部屋だとか警備が手薄な場所だとかの情報があると、自動的にジャーナルのリストに追加されます。いちいち覚えていなくてもジャーナルを見ればどんな攻め方が有効か一目瞭然で、これもまた選択肢をプレイヤーに開示している例のひとつでしょう。

こういう親切設計はじつにいまどきのゲームらしく、『Deus Ex』当時ではあり得ないものですが、自由度の高さを楽しんでもらうための誘導としてよく機能しているシステムだと思います。

屋根に登って下を見下ろし、先へ進む戦略を考える。これが本作の基本だ。

対してもうひとつの特徴である豊富なガジェットや超能力もよくできています。とりわけ超能力は『Deus Ex』のAugや『BioShock』のPlasmidを原型にしていると感じられますが、その種類は短い距離を瞬間移動するものから時を止めるもの、なかには周囲の小動物や人間に乗り移るもの等々、一見すると変てこなものも多いです。

しかし実際に使ってみるとどの能力も意外なくらい使い勝手が良くて、たとえば瞬間移動は屋根から屋根、道なき道を進んでいく手段としてゲーム中もっとも重宝する他、敵の目前を気づかれずにすり抜けるのにも使えます。乗り移る能力であればネズミや魚に乗り移れば排水溝を伝って建物内に潜入できるし、ターゲットに乗り移れば人目のないところまで誘導してから暗殺するということも可能。

動物に乗り移れば不審がられることなく衛兵の横を通過できる。しかし足元に寄りすぎると踏まれるので注意。

このように各能力は応用性が高く、プレイヤーの想像力次第でステルスから戦闘までいろいろな使い道が考えられます。これはレベル・デザインとは違いより即興的な自由度とも言え、その場の思いつきをその場で実験したくなる魅力がありますね。とくに戦闘時にこれは顕著で、瞬時の判断が求められる状況で創意工夫して敵を倒し弄ぶ楽しさは、『BioShock』もかくやと言わんばかり。

こうした即興性は『Thief』や『Deus Ex』に欠けていた要素であり、逆に『BioShock』は即興性優先で、レベル・デザインの濃さは大分減退していました。『Dishonored』の優れているところはその両方を持っていることであり、〈LGS〉の系譜のさまざまな要素をまとめ上げた、これまでの総決算的な作品であると評価することが出できます。

Profile

NaBaBa

NaBaBaCGイラストからアナログ絵画、パフォーマンスや文章執筆までマルチにこなす、本業は駆け出しのゲームデザイナー。三度の飯よりゲーム好き。座右の銘は高杉晋作の「おもしろき こともなき世に おもしろく」。

COLUMNS

- Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー - Columns

♯1:レイヴ・カルチャーの思い出 - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2023 - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2023 - 音楽学のホットな異論

第1回目:#Metoo以後のUSポップ・ミュージック - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2023 - Columns

ゲーム音楽研究の第一人者が語る〈Warp〉とワンオートリックス・ポイント・ネヴァー - Columns

〈AMBIENT KYOTO 2023〉現地レポート

DOMMUNE

DOMMUNE