MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Daniel Miller - MUTE一筋35年

電子音楽好きで〈ミュート〉を知らない人間はまずいないでしょう。もしいたら、それはブラジル代表の試合を見たことがないのにサッカー観戦が好きだとぬかすようなもの。僕にテクノを教えてくれたのは石野卓球という名前で知られている男だが、彼が10代のとき、このレーベルに心酔していたことをよく憶えている。〈ミュート〉がまだマニアックなレーベルだった時代だ。君たちがまだ生まれる前、電子音楽自体がポピュラーではなかった時代、信じられないかもしれないけれど、音楽をやるのにドラマーがいなかったことが考えられなかったという太古の昔の話だ。

ポストパンク時代のUKには魅力的なインディ・レーベルがいくつもあった。〈ラフ・トレード〉、〈4AD〉、〈ファクトリー〉、〈チェリーレッド〉、そして〈ミュート〉だ。

レーベルは、1978年、ダニエル・ミラーがザ・ノーマル名義の7インチ・シングル「T.V.O.D. / Warm Leatherette」を発表したことにはじまる。コルグのシンセサイザーとテープマシンを使ったミニマルなその曲は、エレポップの夜明けとして、インダストリアルの青写真として知られることになる、いわばポストパンクの記念碑的な作品だ。歌詞は(ゲイリー・ニューマンの“カーズ”と同様に)J.G.バラードの『クラッシュ』からのインスピレーションで書かれている。つまり車に性的興奮を覚えるという、ちょっといかれた曲だ。そしてこの曲は、2年後グレイス・ジョーンズ(当時のディスコ・クイーンですよ)にカヴァーされ、アメリカでもヒットしている。……にも関わらず、ダニエル・ミラーは、わりとあっさりアーティスト業を廃業して、自身の情熱をプロデューサー業とレーベル運営に注いでいる。

そして、いや、だからこそ〈ミュート〉の輝かしい歴史が幕を開けた。エレポップの先鋭ファド・ガジェットをはじめ、ノイズ/アブストラクトの先駆者ボイド・ライス、プロト・ハウスのヤズー、80年代の黄金時代のニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズとマーク・スチュワート、声の冒険者ディアマンダ・ギャラス、シンセポップの急進派アイ・スタート・カウンティング、インダストリアル・ダブ/ヒップホップのレネゲイド・サウンドウェイヴ、旧ユーゴスラビア出身のいかついインダストリアル集団ライバッハ、EBMの代表格ニッツァー・エブやミート・ビート・マニフェスト、80年代末からのワイヤー……再発やライセンスでは、カン、クラフトワーク、スロッビング・グリッスル、アインシュテュルツェンデ・ノイバウテン……名前を挙げるのはこのくらいにするけれど、レーベルの根幹にはクラウトロックとノイズがありながら、〈ミュート〉はポップ・フィールドでも成功を収めている。デペッシュ・モードとイレイジャーを筆頭に、最近でも、本国では国民的な存在のゴールドフラップや若い世代を代表するポリー・スカッターグッドなど、このレーベルがポップスを忘れたことはない。レフトフィールドな電子音楽とエレポップの開拓者としての大衆派路線の両道を貫きつづけて35年、なのである。

この度、東京の〈トラフィック〉が〈ミュート〉とレーベル契約を交わした。まずは11月6日、ダンスビートを我がモノとした時代のキャバレ・ヴォルテールの再発が3枚(80年代の傑作『ザ・クラックダウン』と『マイクロフォニーズ』、政治的な問題作『カヴァナント、ソード・アンド・アーム・オブ・ザ・ロード』)、そしてイレイジャーのクリスマス・アルバムが出る。

〈ミュート〉一筋35年の男、ダニエル・ミラーに電話をした。

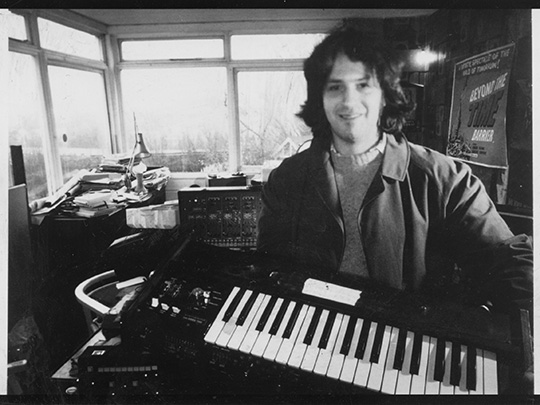

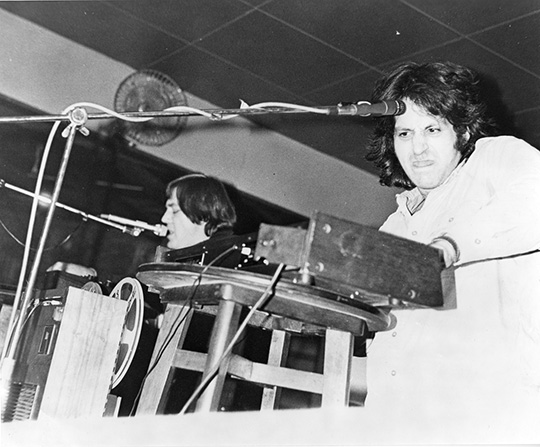

ザ・ノーマル、1979年のライヴ模様。

〈ラフ・トレード〉、〈4AD〉、〈ファクトリー〉、〈チェリーレッド〉なんかはみんな質が良かったね。お互いが目標だった。一緒に何かをすることはなくても、同時期に存在していたということがとても大切だったんだと思う。

■現在も〈ミュート〉レーベル全体のディレクションはあなたが見ているのですか?

ダニエル・ミラー(以下、DM):そうだね、ミュートというひとつのチームではあるけど、もちろん僕のレーベルだからいまでもディレクションを見ているよ。どちらかというと、いまはレーベルのクリエイティブ方面に重点を置いているかな。

■レーベルが生まれたのが1978年ですから2013年は実は35周年記念だったんですね。いまでも〈ミュート〉のカラーがありますし、レーベルのコンセプトは変わっていないようにも思いますが、いかがでしょう?

DM:レーベルをはじめた当初に築き上げたコアとなる僕らの価値観は35年経ったいまでも変わっていないと思う。音楽の面で言えば、前に進んだし、扱うサウンドの幅も広がったけどレーベルのコンセプトは当初から確固たるものだ。

■35年前のことは憶えてらっしゃいますよね? どのようにレーベルがはじまったのか話せてもらいますか?

DM:いわゆる「レーベル」というものは実在しなくて、僕が自分の音楽をリリースするっていうところからはじまった。最初からかしこまってレーベルをはじめようという計画があった訳ではなかったんだ。自分のシングルをリリースする、それくらいのものだった。でもそれからすぐに実際にレーベルを立ち上げて、自分の好きなミュージシャンの音楽をリリースしたら楽しいんじゃないかって思うようになった。

■レーベルを大きくしたいという野心は最初からあったのでしょうか?

DM:質のいいレーベルにしたいという気持ちはあったけど、レーベルを大きくしたいという野望はとくにはなかったな。クリエイティヴ面に強くて、所属アーティストの面倒をきちんと見るレーベルにしたかった。こういう価値観を元に大きくなるんだったらいいよね。

■〈ミュート〉は現在の多くのレーベルにとって目標になっていますが、あなた自身にとって目標としたレーベルはありましたか?

DM:これといって目標にしたレーベルはなかったけど、僕がはじめたくらいの時期に出て来たインディ・レーベル、例えば、〈ラフ・トレード〉、〈4AD〉、〈ファクトリー〉、〈チェリーレッド〉なんかはみんな質がよかったね。お互いが目標だった。一緒に何かをすることはなくても、同時期に存在していたということがとても大切だったんだと思う。だから、僕はこういったレーベルをリスペクトしてたし、仲間意識もあった。僕の目標はどこにもないレーベルを作ることだった。他のレーベルもそうで、似たり寄ったりのレーベルを作るのではなく、本当の意味での新しいレーベルを作るのが皆のゴールだった。

■ザ・ノーマルの「ウォームレザーレット」は僕もいまでも持っていますが、当時それなりにヒットしたと思います。ザ・ノーマルとしての活動をしなかった理由は何だったのでしょう?

DM:ははは、ありがとう! そうだね、実際のところ自分自身をミュージシャンとかソングライターとして見たことはないんだ。その当時のエレクトロニック・ミュージックに対して自分の中のステートメントを表現したかっただけで、自分のことをいわゆるレコーディング・アーティストとして見たことはない。むしろ、その当時僕のやっていたことを引き継いでやってくれるようなアーティストたちと一緒に何かやっていきたいと思っていて、それをあえて自分自身で続けていこうとは思わなかった。

■レーベル運営やプロデューサーに徹しようと思った理由も?

DM:うん、だからひとつ前の質問で答えた通りだね。

■エレクトロニック・ミュージックというコンセプトは最初からあったと思いますが、あなた自身、どんな影響からその方向性を選んだのでしょう?

DM:レーベルをはじめる以前からエレクトロニック・ミュージックのファンだった。フューチャリスティックだったし、音楽的にも前に進んでいると思っていたからね。でも、その当時エレクトロニック・ミュージックっていうのは限られた人だけの音楽という感じでもあったんだよ。なにしろ機材はすごく高価で、ギターを買うみたいな感覚で気軽にシンセも買えるというわけにはいかなかった。

しかし、その当時、日本のKORGとかROLANDなんかのシンセのブランドが出て来てね。そういえば、僕が初めて手にしたシンセはKORGのものだったな。お気に入りのシンセでいまでも持ってるよ。それで、新しい世代がエレクトロニック・ミュージックを気軽にはじめられる時代が来たと感じて、さらに音楽を前進させてくれると信じた。

僕は常日頃から音楽を前に進めたいと思っていて、エレクトロニック・ミュージックがその答えだと確信した。ただそれまでは、さっきも言ったように機材が高価すぎて誰もが出来ることではなかった。だから、手頃なシンセが出て来て、自分でレコードもリリースできる環境が整ってきはじめて、僕はエレクトロニック・ミュージックが限られた人だけのものじゃないし、大それたプロダクションも必要なくて、ミニマルに作り上げることが出来るっていうことを証明したかった。

取材:野田努(2013年10月31日)

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE