MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with trickfinger (John Frusciante) - マシンより完全に

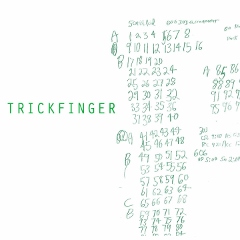

Trickfinger Trickfinger Acid Test / Pヴァイン |

ジョン・フルシアンテを知らずにこのインタヴューを読む方はおられるだろうか。90年代から2000年代の音楽シーンをいわゆるミクスチャー・スタイルと強烈なファンク・ロックによって風靡し、いまなおその支持の揺らぐことのないモンスター・バンド、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ。同バンドのギタリストとして活躍したジョン・フルシアンテは、RHCPには欠員を埋める形で中途加入し、彼らの音に叙情的でエモーショナルな「歌」の力を呼び込んだ──名ギタリストであるとともに名ソングライターとしての力量をも遺憾なく発揮してみせた。一時の脱退から復帰したタイミングで制作された中期の名盤『カリフォルニケイション』におけるフルシアンテの功績は広く評価されるところである。そして2度めの脱退後の彼は、その才と持ち前の求道的な音楽探求と鍛錬の姿勢をよりストイックに追求し、さまざまなアーティストたちに学びながらともにアルバム制作を行っていった。そのなかで近年顕著だったのが、エレクトロニックな表現とダンス・ミュージックへの接近、またはヒップホップとの邂逅だと言えるだろう。今回のインタヴューでは、驚くべきことにそうした音楽性の萌芽と発露がすでにRHCP時代から見られ、かつ、本作が脱退直後につくられていた作品だったということが明らかになっている。新機軸かと思いきやソロ以降のディスコグラフィを倒立させなければならなくなるようなアルバムなのだ。そうしたことに思いをいたしながら耳をかたむけると、きっと新たな驚きと愛着が生まれてくることだろう。

しかしそれにしても、ジョン・フルシアンテという人は、音楽に対してはいつになっても変わらず生真面目で、迂遠にも思われる努力と勤勉さをもって向かい合うアーティストである。あれだけのリリカルなセンスを持ちながら、まるで頑迷ともいえる彼の信念と音楽哲学──ひいては人間観──はしかし、これまでもずっとリスナーと彼の間の信頼関係を結ぶ強い紐帯でありつづけてきた。そのあたりのゆがみなさはなかば狂気的にすらみえ、また彼の楽聖的な相貌を深めてもいる。

それではどうぞ、日本国内では弊誌一誌、独占インタヴューをお届けしよう。

■trickfinger / トリックフィンガー

レッド・ホット・チリ・ペッパーズのギタリストとして知られるジョン・フルシアンテによるソロ・プロジェクト。ソロでキャリアを突き詰めたいとして2009年に同バンドを脱退し、ジョシュ・クリングホッファーやマーズ・ヴォルタのオマー・ロドリゲス・ロペス、フガジのイアン・マッケイ、RZAなどさまざまなアーティストとともにいくつかの名義で精力的にアルバムをリリース。2015年4月、本名義では初となる同名アルバム『トリックフィンガー』を発表した。

シーケンサー、コンピュータのようなエレクトロニクスの楽器の場合、限界となるのは自分のマインドだけ。だから、エレクトロニクスを扱うことで、自分の思考プロセスも早くなったんだ。

■トリックフィンガー(trickfinger)というプロジェクト名にはどのような意味や意図が込められているのでしょう?

ジョン・フルシアンテ(以下、J):俺の奥さんがつけた名前なんだ。俺があるとき、トリッキーなギター・フレーズを演奏しているのを見て、「あなたはトリックフィンガーね」って(笑)。トリックフィンガーっていう名前の響きがおもしろいと思ったから、使うことにしたんだ。

■あなたは近年のソロ作品について語るインタヴューのなかで、繰り返し「人間の知能と機械の知能の競合」というアイディアを語っておられますね。AIが人を超える音楽をつくり得ることがあると考えますか? また、そのときその音楽はどのようなかたちにおいて人の音楽に秀でるのでしょう?

J: そうだね。人間の思考には限界があるんだ。ギター、ベース、キーボードのような楽器を演奏するときは、もちろん思考の訓練にはなるけど、指の限界、それから人間にはふたつの手しかないという限界もある。だからそれぞれの楽器のフィルターを通して音楽に取り組むことになるし、自分の肉体の限界というフィルターも出てくる。それに対して、シーケンサー、コンピュータのようなエレクトロニクスの楽器の場合、限界となるのは自分のマインドだけ。コンピュータは人間よりも素早く計算ができるし、人間より正確だし、人間が通常の楽器を演奏するよりも、コンピュータのほうが正確に指示の通りに動く。だから、エレクトロニクスを扱うことで、自分の思考プロセスも早くなったんだ。

アシッド・ハウスを作りはじめたときは、180BPMから190BPMの曲を作りたかった。ジャングルも作りたくて。でも俺の思考プロセスがそこまで追いついてなかった。ブレイクビーツで曲を作りはじめる前に、まずステップ・プログラミングをマスターしたかったんだ。それでステップ・プログラミングを学んで2年くらいすると、160PMから190BPMの曲を作れるようになってたんだ。いままで作った曲の中でいちばん早かったのは、250BPMだったよ。それ以上になってくると、ナンセンスになっちゃうよね(笑)。260BPMになってくると、ビートの違いがわからなくなるんだ。早すぎて、四分音符の意味がなくなっちゃう。3、4年のうちに、俺の思考プロセスが、人間の可聴範囲内での速い曲に追いつくようになったんだ。ギターで考えるよりも、脳の回転を早くさせたいと思っていたけど、それが実現した。

俺はティーンエイジャーの頃は、エディ・ヴァン・ヘイレン、イングヴェイ・マルムスティーン、スティーヴ・ヴァイのような速弾きのギター・プレイヤーに憧れてたんだ。当時は速弾きができるようになったことが大事だったんだ。ヴェネチアン・スネアズとかスクエアプッシャーを知るようになって、彼らの音楽ではドラムのプログラミングが人間のドラマーが叩けるスピードよりも遥かに速いんだ。それに、人間の速弾きよりもぜんぜんカッコイイ。ヴェネチアン・スネアズとかスクエアプッシャーのドラム・ビートは、人間のドラマーのビートよりもカッコイイんじゃないかな? そして、ミュージシャンなら、自分ができないことに挑戦することが大事なんだよ。俺がドラマーだったら、ヴェネチアン・スネアズとかスクエアプッシャーみたいなビートを叩けるように練習してるよ(笑)。いまの俺は、自分の肉体よりも、脳を使って音楽を作ってるんだ。

3、4年のうちに、俺の思考プロセスが、人間の可聴範囲内での速い曲に追いつくようになったんだ。ギターで考えるよりも、脳の回転を早くさせたいと思っていたけど、それが実現した。

■数年来、あなたはコンピュータのプログラミングによって理論的に音を組み上げる実験や研究をつづけてこられたわけですが、そこでとくに(アシッド・)ハウスにフォーカスするのはなぜなのでしょう?

J: ひとつクリアにしたいんだけど、もしかしてこのアルバムは、最近作ったアルバムだと思ってる?

■そうですね。

J: このアルバムは8年前に作ったんだ。

■すごいですね。知らなかったです。

J:だから最初の質問で、徐々に速いビートを作れるように段階を踏んだ話を説明したんだ。このアルバムの曲は、俺がエレクトロニック・ミュージックを作りはじめたときにできたものだよ。レッド・ホット・チリ・ペッパーズ(以下RHCP)のツアーが終わって、バンド活動をやめて、自宅のリビング・ルームに機材をセッティングしてひたすら実験してたんだ。エレクトロニック・ミュージックを作りたかったんだけど、まずはアシッド・ハウスからはじめようと思った。アシッド・ハウスから出発して、エイフェックス・ツイン、ルーク・ヴァイバート、ヴェネチアン・スネアズのようなアーティストの流れが誕生したからなんだ。だから、その原点に戻りたかったんだ。ブルースのギタリストになりたかったら、まずはロバート・ジョンソンやアルバート・キングの音楽を勉強するだろ? ルーツをまず勉強しないといけないんだ。アシッド・ハウスから、UKアシッドとかIDMが派生したんだよ。

エレクトロニック・ミュージックを作りはじめたときは、とてもエキサイティングだった。それまでは、ひとりで音楽を作るというのは、オーヴァーダビングでやるものだと思ってた。ギターをレコーディングしてから、キーボード、ヴォーカル、リード・ギターなどを一つ一つ重ねていくものだと思ってたんだよ。それまでは、そういう方法でホーム・レコーディングをしていた。RHCPをやめる1年前から、エレクトロニクスの機材のマニュアルを読んだり、使い方を習いはじめてね。ホテルとか飛行機の中で、そういう機材を使って練習してたよ。いろいろなアーティストのことについて読んだり、ネットで調べていくうちに、ほとんどのアシッド・ハウスのアーティストは、808を1台と、303を1台と、101を1台繋げて、同期させて音楽を作ってることを知ったんだ。一人のアーティストが機材を操作して演奏してたんだ。当時のアーティストはそれをダイレクトにカセットにレコーディングして、次の日のクラブ・イヴェントでプレイしたわけだ。最初の頃は、そうやって一人の人が音楽を作れることを知らなかったんだ。一人のプロデューサーが、機材をプログラミングして、ツマミをいじったり、パターンをその場で変えて、それをそのままライヴ録音をしてたってことをね。

このアルバムの曲は、俺がエレクトロニック・ミュージックを作りはじめたときにできたものだよ。レッド・ホット・チリ・ペッパーズ(以下RHCP)のツアーが終わって、バンド活動をやめて──。

俺のアシッド・ハウス・アルバムの楽曲はすべて、CDバーナーにダイレクトにレコーディングしたんだ。それぞれの楽曲では、俺が5台から15台の機材を同期させて演奏してるんだ。それをMackieのミキサーでミックスしながら、CDバーナーにレコーディングしてるわけだよ。だから、オーヴァーダビングはまったくしてないんだ。このアルバムは、RHCPを脱退してから、4ヶ月以内に作ったものなんだ。じつは、『ジ・エンピリアン(The Empyrean)』も同時進行で制作していたんだけど、どっちかというと、アシッド・ハウスのトラックを作ることのほうを優先してたんだ。『ジ・エンピリアン』の制作は、2、3週間の間に1日くらいの作業。それ以外は毎日アシッド・ハウスを作っていた。そして『ジ・エンピリアン』はリリースする意図で制作を進めてたけど、アシッド・ハウスのトラックは、リリースする予定はまったくなかったんだ。それでも、あのときはアシッド・ハウスを作ることがプライオリティだったんだよ。それに、学ぶことが多かったから、作ることがすごく楽しかったんだ。オーヴァーダビングで曲作りをするんじゃなくて、いくつかの機材をプログラミングして、一人でジャム演奏をしているような感覚だったから、エキサイティングだった。他のミュージシャンと演奏するときと同じように興奮したけど、誰も自分の演奏を邪魔する人がいないんだ。他のメンバーと口論になることもないし、説明する必要もないし、指示する必要もないし、指示されることもないんだ。エレクトロニクスで曲を作る場合は、前もってアイデアがなくても曲を作ることができるんだよ。過去に4トラックでレコーディングしたことはあったけど、アシッド・ハウスのトラックを作ったときは、初めて自分でエンジニアリングをしたんだ。オーヴァーダビングをするのではなく、同時にすべての音を一人でレコーディングすることも初めてだった。

■『ジ・エンピリアン』と同時期にアシッド・ハウスを作っていたというのは驚きです。

J: 2007年9月にRHCPのツアーが終わった頃には、半分くらい完成してたんだ。そのあとの4ヶ月間は、ほとんどアシッド・ハウスのトラック作りに集中してた。『ジ・エンピリアン』は、2、3週おきに1日くらいしか作業してなかった。いつか完成することはわかっていたけど、べつにどうでもよかったんだ。

俺はトラックにギターを入れるようになったんだけど、オリヴァーはそういうトラックは選ばなかった。

■なぜ何枚もソロ・アルバムをリリースしたあとのこのタイミングで、そのアシッド・ハウスのトラック集をリリースしたいと思ったのでしょう?

J: いや、トリックフィンガーのトラック集をリリースするのは、俺のアイデアじゃなかったんだ。じつはリリースされなかったアシッド・ハウスのトラックがまだたくさんあるんだけど、たまたまレーベルを運営してる人が選ばなかっただけなんだよ。アシッド・ハウスのトラックを作った1年後に、友達のアーロン・ファンク(ヴェネチアン・スネアズ)がマスタリングしてくれたんだ。アルバムには8、9曲収録されてるけど、じつは22曲くらい作ったんだ。それをCDに焼いて、20人くらいの友だちにクリスマス・プレゼントとして配ったんだ。あげた人たちはみんな友だちだから、それをネットに上げたりはしない。それで、友だちのマーシーが、アシッド・ハウス・レーベルを運営してるオリヴァーに聴かせたんだ。そしたらオリヴァーがリリースすることに興味をもった。マーシーが、彼のレーベルのレコードを何枚か聴かせてくれて、俺はそれをかっこいいと思った。だから、オリヴァーにOKを出して、彼がどの曲をリリースするかを選んだんだ。俺が焼いたCDには、8、9ヶ月分の曲が入ってたんだけど、たまたまオリヴァーは最初の4ヶ月以内に作った曲だけを選んだんだ。途中から、俺はトラックにギターを入れるようになったんだけど、オリヴァーはそういうトラックは選ばなかった。この作品をリリースするつもりはもともと俺にはなかったから、リリースのアイデアも俺が思いついたわけじゃない。どちらかというと、リリースしないつもりでトラックを作ってたんだけどね。だいぶ前のことだし、俺の歴史の一部だから、みんなに聴かせられるのはうれしいことだけど。

■この時期のトラックの後に、あなたのソロ作品でのエレクトロニック・ミュージックとギターやヴォーカルの組み合わせが生まれてきたわけですね?

J:そうなんだ。あの頃のトラックは、まだ俺がビギナーだったし、あまり高い基準を設定してなかったんだ。当時から、メロディのないアブストラクトなエレクトロニック・ミュージックとか、ブラック・サバス的なグルーヴの入ったジャングルを作りたかったけど、まだその技術が俺にはなかったんだ。あの頃がエレクトロニック・ミュージシャンとしての俺の出発点だったんだけど、808ステイトとか、〈Phuture〉からリリースされたものとか、アルマンドとか、80年代のシカゴ・ハウスの連中を模倣しようとしてたんだ。俺が作りたかったタイプの音楽は、まだやり方がわからなかった。でも80年代初期のアシッド・ハウスを真似ることなら、当時の俺にはまだできたんだ。だから、それをやっていた。

エレクトロニック・ミュージックは俺にとって聖域だったし、そのとき俺が演奏していた音楽よりも、レベルが高い音楽だと思っていた。

■RHCPに入っていた頃から、シカゴ・ハウスやアシッド・ハウスを聴いてたんですか? もしそうだったら、ぜんぜん予想もしなかったことですね。

J:そうなんだ。当時はインタヴューを受けたときも、あまりそういうことについて話さなかったんだ。エレクトロニック・ミュージックは俺にとって聖域だったし、そのとき俺が演奏していた音楽よりも、レベルが高い音楽だと思っていた。俺が聴いていたエレクトロニック・ミュージックは、クラブで踊るために作られたものか、エイフェックス・ツインやオウテカのように自分をミュージシャンとして高めるために作られている音楽だったんだ。RHCPみたいなポピュラーなバンドだと、レコードを売ることがどうしても第一の目的になってしまう。でも、そういう音楽よりも、エレクトロニック・ミュージックのほうが次元が高いところにあると思った。俺は自分が尊敬するエレクトロニック・プロデューサーの生徒だと思っていたから、あえて彼らの名前を出す立場ではないと思っていたんだ。だから、当時はインタヴューであまり話してなかったけど、1999年にRHCPに戻ったときから、じつはいろいろなテクノ、ハウス、IDMを聴きまくってたんだよ。

■誤解を恐れずにいえば、一連のさまざまな取り組みは、ジョン・フルシアンテというギタリストが、ギターという楽器と、ギターによって生み出される音楽とを対象化する作業であるように思われます。あえてギターから遠ざかろうとするように見えるのですが、ちがいますか?

そうだとすればなぜそのようなことを目指すのでしょう?

J: 当時はギターを完全に放棄しようとしてたわけじゃないんだ。あとから徐々にギターを取り入れるようになったんだ。でも、ギターをアシッド・ハウスに入れるんだったら、まずアシッド・ハウスをマスターしないといけないと思ったんだ。いつか、自分が好きな音楽的要素を何でも組み合わせられるようになりたいと思ってたけど、まずは自分が慣れ親しんでない音楽をマスターしたかった。アシッド・ハウス、テクノ、ジャングルを作るには、それなりに時間をかけないといけないし、それができるようになってから、いろいろな要素を融合させようと考えてたんだ。 ギター・プレイヤーというのは、ネックの仕組みとか、指の限界があるから、いろいろな罠に陥りやすい。しかし202、303、101を使うと、ギターのような制限はない。でも当時の俺は、ギターの制限に慣れ親しんでいたから、それを問題だと思ってなかったんだ。アシッド・ハウスを作ることで、自分の音楽的ボキャブラリーと思考プロセスを広げることができたんだ。しばらくすると、マシンを扱うことが、ギターと同じくらいに楽になったんだ。ギターを演奏するのと同じようにマシンを扱えるようになったし、マシンから学んだことを、ギターに応用できるようにもなった。ギタリストの自分と、プログラミングする自分が繋がったんだ。マシンをしばらく使うことで、ギターに由来する典型的なメロディとか音楽的理論に陥らない自分を作り上げることができたんだよ。

ギタリストの自分と、プログラミングする自分が繋がったんだ。ある日突然、アシッド・ハウスを取り入れたロック・スターではないんだよ(笑)。

少しあとから、アシッド・ハウスにギターを組み合わせるようになって、いい曲もできたけど、もともとの目的は一人で音楽を作れるようになることだった。そして、自分が好きな音楽的要素をすべて融合できるようになることだったんだ。でも、アシッド・ハウスの作り方がわからないのに、突然アシッド・ハウスを作って、そこにギターを乗せるような人にはなりたくなかった。『PBX』とか『エンクロージャー』には、アシッドっぽいセクションが曲に入ってるけど、80年代のアシッド・ハウスとはまったくちがうんだ。伝統的なアシッド・ハウスを長年作ってる人が思いつかないようなパートだった。アーロン・ファンクやクリス・マクドナルド、それにザ・ダウトフル・ゲスト名義でリリースしているリビーとコラボレーションでトラックを作ったことがあるよ。スピード・ディーラー・マムズでは、長年いっしょにアシッド・ハウスを作ったこともある。だから、『PBX』や『エンクロージャー』でアシッドの要素を取り入れるというのは、アシッドを長年作った経験のある視点からやってるんだ。ある日突然、アシッド・ハウスを取り入れたロック・スターではないんだよ(笑)。

■今作ジャケットのアートワークとして用いられているたくさんの数字は何を意味していますか?

J: 俺は歌詞、アイデアをノートに書き留めるんだけど、全部とってあるんだ。そして曲作りするときに、数値をノートに書き留めないといけないときもある。この時期に使っていたノートには、数字を書き留めたページが何枚かあった。──ロック・バンドと演奏するときは、小節の数を数えながら演奏する必要がないんだな。つまり曲のセクションが終わって、次のパートがどこからはじまるかだいたいわかるんだよ。でもエレクトロニック機材をプログラミングするときは、1小節めから16小節め、17小節めから32小節めの間に何をプログラミングするかを意識しないといけない。いまは意識しなくてもわかることだけど、当時はまだ経験がなかったから、そういった数字を全部書き留めてたんだ。マシンの音が変化するようにプログラミングしないといけなかったんだ。どこからどこまで、どの音を入れたり、何小節めから展開を入れるかとか、そういう数字を書き留めてたんだ。

■本作制作の過程や録音時の模様について教えてください。もっともこだわった点、また、もっとも優先したことがらについてもおうかがいしたいです。

J:当時は、それぞれの曲はちがう記事の組み合わせで作ってたんだ。ゼロからの状態で作りはじめて、まずは一つの機材をプログラミングしはじめる。それを別の機材と同期させて、次の機材をプログラミングする。さらに3つめの機材をつなげたり、どんどん音を足していく。一つの機材をプログラミングしてから、もう一つの機材をプログラミングして、2つの機材だけでやりとりができるんだ。既成概念がなくても、機材をいじってる間に、曲ができあがる。テニスとかボクシングの試合みたいに、機材とやりとりしてるような感覚だね。一人でジェム・セッションをしてるような感覚。

そして徐々にどういう曲にしたいかが見えてきて、そこから機材をソング・モードに変えて作業したりしたんだ。手動でリズム・パターンを変えることもあるし、音を加工させたりもした。エンジニアリングの問題が出てくると、それを自分で解決しないといけなかったし、いつも学ぶことが多かった。ディレイとリヴァーブも何台か持ってるし、Mackieのミキサーも使ったんだ。Rolandのドラム・マシンをいくつかと、Monomachine、Yamaha R8みたいなものも使った。だから、トリックフィンガーの曲ではどれも、いままでやったことがないことに挑戦したかったんだ。しばらくはDIN Syncで機材を同期させてたけど、のちにDin to MIDIコンバーターを入手してから、MonomachineとかYamaha R8とかAkai MPC 3000などのデジタル機材を導入するようになった。DIN SYNCを使っていた頃は、909, 808, 707, 101, 303, 202のみを使ってたけど、途中から80年代半ばの機材も取り入れるようになった。今回のアルバムは、303, 606, 808の使用度が高いね。

オーヴァーダビングがないから、ライヴ・レコーディングみたいなものだった。もちろん、満足いくまで何回かテイクをとったから、厳密にワンテイクとは言えないけどね。

■では、今回はコンピュータはいっさい使ってない?

J:そう、いっさい使ってないよ。レコーディングもCDバーナーにしたんだ。

■では、ワンテイクでライヴをレコーディングしてるような感じですね。

J: そう、オーヴァーダビングがないから、ライヴ・レコーディングみたいなものだった。もちろん、満足いくまで何回かテイクをとったから、厳密にワンテイクとは言えないけどね。ただ、一人でライヴ・バンドをやってたような感じだったんだ(笑)。

■当時からすでにモジュラーシンセも使ってたんですか?

J:そうだね。すべての曲で使ったわけじゃないけど、いくつかの曲では使ってたよ。

■イクイップメントやスタジオの環境、アイディアの生まれる環境についてはだいたいそんなところでしょうか。

J:機材はだいたい全部教えたと思うよ。EMT 250、ARP 2500、Doepfer Modular Synthesizer, Roland MC4、Roland 202, 303_, 606, 707, 727, 808, 909も使った。Yamaha R8, Monomachineも使ったね。Machinedrumはたしか使ってなかったと思う。それ以外はあまり使わなかったから、けっこうベーシックなセットアップだった。

■マシンからインスパイアされることもあるんですか?

J: マシンを使っていると、事前にアイデアがなくても曲が作れるから楽しいんだ。インプロヴィゼーションで楽器を演奏するのと同じ感覚だよ。トリックフィンガーの曲も、最初はハウスのキックを打ち込むところからスタートして、そこから発展させていった。目の前にある音に対して反応していくうちに、トラックを構築できるんだ。機材をいじっていくうちにアイデアが湧きあがってくる。ポップ・ソングの作曲家の場合は、頭の中にアイデアを思いついてから、それを楽器で演奏するんだけど、そのプロセスとはちがうね。まったくノープランでスタートして、機材をいじっている間にアイデアが見えてくるんだ。メロディが思い浮かんだら、それを202にプログラミングするんだ。でも、202やMonomachineを使って、頭の中のアイデアを形にしていくうちに、想像していたものと、まったくちがう音になることもあるんだ。そういうアイデアがいちばん刺激的だと思う。マシンとの相互作用によって、自分の想像を超えたアイデアが生まれるんだよ。マシンを使ってアシッド・ハウスを作る醍醐味は、最初からアイデアがなくても、曲が作れることなんだ。聴こえてきた音に反応して曲を作っていくんだ。当時は、レコードよりも、とにかくドラム・マシンで作ったシンプルなハウス・ビートが聴きたかった。ドラム・ビートが鳴っていると、それに触発されて別のマシンをいじって、音を重ねていきたくなる。それがとにかく楽しかったね。

■いまはコンピュータとトラッキング・ソフトウェアを使っているんですよね?

J:そう。同じ機材を使っているけど、いまは使い方が変わったんだ。いまのほうがドラム・コレクションが増えたんだけど、コンピュータを使って演奏してる。コンピュータを使わずに、606を使ってモジュラーシンセをトリガーさせることもある。ほとんどのドラム・マシンは、コンピュータからトリガーできるから、いままでとはちがう方法でコントロールできるんだ。リズムをずらしたり、ポリリズムを作り出したり、ブレイクビーツっぽいリズムも作り出せるんだ。最初はステップ・プログラミングを学んだけど、そこからマイクロ・リズムを研究するようになったんだ。リズムをずらすことで、もっとキャラクターのあるリズムの作り方を学んだ。コンピュータを使うことで、ドラム・マシンの表現力が広がったんだ。ヴィンテージのRolandのドラム・マシンには、マイクロ・コンピュータが入ってるんだよ。コンピュータを使うことで、ドラム・マシンの脳に入り込んでコントロールできるんだ。機材だけを使っていると、ボタンを使ってプログラミングするしかない。でもコンピュータを使うことで、909に入り込んで、もっと表現力のあるプログラミングができる。909を使って、生のドラマーのようなリズムが作れるんだ。Renoizeのソフトを使って、909の中のコンピュータをコントロールしてるんだ。それがいちばん大きい違いだね。

トリックフィンガーのそれぞれの曲で、ちがう機材の組み合わせを使ってるんだ。いまは、セットアップは固定されてるし、理想のかたちになったんだ。それもひとつのちがいだね。当時は202を2台持ってたけど、いまは6台持ってるんだ(笑)。当時は303をほとんどの曲で使ってたけど、いまはあまり使わないんだ。

純粋に自分の中にあるエネルギーを表現している音楽が好きなんだ。だからパンクやジャングル、50年代のロックンロール、40年代のカントリーが好きなんだろうな。

■他の未発表音源はいつかリリースしますか?

J:このアルバムもそもそもリリースしようと思ってなかったわけだしね。だから、1年後にオリヴァーがまた他の未発表音源をリリースしたいと言ったら、承諾はすると思うよ。でも、自分からリリースしようとは思わない。

■最近は何を作ってるんですか?

J:いまは自分のために音楽を作ってるだけなんだ。2013年の12月から、リリースを意識せずに音作りがしたくなったから、しばらくはそのモードで制作してる。ブラック・ナイツの新作が今年リリースされるけど、それは2013年に作ったものなんだ。だいぶ前に完成させたから、もっと早くリリースしたかったけど、5月にリリースされる予定だよ。

■最近はどんな音楽を聴いてますか?

J:いつも変化してるよ。最近は音楽を作るときは、サンプリングから作りはじめるんだ。いまはこの作り方がいちばん楽しいし、自由だし、表現力があるんだ。ギタリストとして、俺はいろいろなレコードにインスパイアされたから、RHCPにも楽曲を提供できたんだ。それがなければ、できなかったよ。音楽の歴史を勉強することがインスピレーションになってるんだ。だから、サンプリングをすることで、俺は音楽の歴史を取り入れて、そこからまったく新しい音楽を生み出せるんだ。だから、ギタリストとしてやってたこととアプローチは同じなんだ。サンプリングで心地よく曲を作れるようになるまでしばらく時間がかかったけど、それができるようになってから、自分のソロ作品やヒップホップ作品で多用するようになった。サンプルに対して反応して、そこから曲を作っていくんだ。いまは、とくにアルバムのプランをもたずに曲を作っている。

それから最近は90年代のジャングルをよく聴いてるよ。あと、80年代のニューヨークで流行ったフリースタイルも大好きなんだ。70年代後半と80年代初期のパンクもよく聴いてるね。ジャームス、ブラック・フラッグ、ザ・ワイパーズ、ミスフィッツみたいなハードコア・パンクのバンドだよ。レコード店に行って、カントリー、フォーク、プログレ、50年代のジャズ、キャット・スティーヴンス、コメディとか、いろいろなレコードを買い漁ったりする。最近ハマってるのは、ジョー・ジャクソンなんだ。幅広くいろいろな音楽を聴いてるよ。ノイズも聴くしね。

最近、友だちのオーレン・アンバーチがLAにきてライヴをやったのを見たけど、すごくよかった。最近俺が作った曲がノイズの曲だったんだけど、リズムやメロディの要素が入ってないんだ。そういうアプローチも楽しい。ピタ、エクハルト・エーラーズ、ファーマーズ・マニュアルなんかも最近は聴いてるよ。40年代から60年代の音楽を聴くこともあるし、自由でピュアなアプローチで作られてるものが好きなんだ。巧みなものを作ってやろうという意図のある音楽じゃなくて、純粋に自分の中にあるエネルギーを表現している音楽が好きなんだ。だからパンクやジャングル、50年代のロックンロール、40年代のカントリーが好きなんだろうな。有名人になろうとかじゃなくて、純粋に自己表現をしている音楽。だから、ピュアな音楽を聴くことが多い。ミュージシャンがみんな同じ部屋で演奏しているレコーディングが好きだよ。オーヴァーダビングを多用することで、ミュージシャンの技術は落ちたと思うんだ。モダンなバンドは、オーヴァーダビングを多用したり、巧みなエンジニアリングを使って、実際よりも歌が上手いように聴こえさせることができるんだ。そういうバンドよりも、40年代のカントリー・バンドを聴くほうが楽しいね(笑)。

質問作成:橋元優歩(2015年4月22日)

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE