MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Tim Liken (Uniting Of Opposites) - インド音楽とジャズ、その燦然たるアマルガム

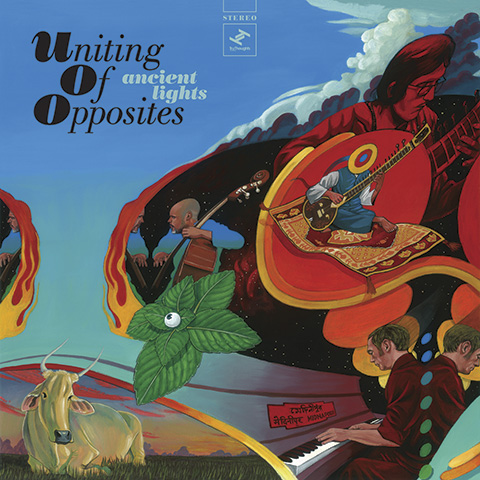

Uniting Of Opposites Ancient Lights Tru Thoughts / ビート |

反対のものをユナイトすること。それは、たんに逆の性質のものを合体させるということではなく、逆のものをそもそも逆だと見なさない、ということなのだそうだ。ユングの著作から採られたユナイティング・オブ・オポジッツ(以下、UOO)というグループ名には、そのようなコンセプトが込められているのだという。

UOOは、ベテランのシタール奏者クレム・アルフォードとベーシストのベン・ヘイズルトンのふたりが出会ったことがきっかけとなり、そこにこれまでティム・デラックス名義でハウスのヒット作を生み出してきたティム・リッケンが加わることで始まったプロジェクトである。その初となるアルバム『Ancient Lights』では、インドの伝統音楽と現代的なジャズ、生演奏のアンサンブルとエレクトロニックなサウンドなど、一見遠いところにあるもの同士の折衷がいくつも試みられている。その巧みなコラージュ・センスにはただただ脱帽するほかないけれど、2018年の現在もっとも注目すべきなのは、やはりそのジャズの側面だろう。

本作にはクラリネット演奏のアイドリス・ラーマン(トム・スキナーととともにワイルドフラワーの一員でもある)や、アシュレイ・ヘンリー&ザ・リ:アンサンブルやサンズ・オブ・ケメットの新作にも参加したドラマーのエディ・ヒックが名を連ねており、まさにいま大きなうねりとなっている南ロンドンのジャズ・シーンとリンクする作品となっている。

他方インド音楽といえば、旧宗主国たるUKではそれこそビートルズの時代からそれを取り入れる動きがあったわけだけれど、90年代以降のクラブ・ミュージックの文脈でもニティン・ソウニーやタルヴィン・シンといったUKエイジアンたちがエレクトロニックな音楽にその要素を取り入れてきた。つまりUOOは現在の南ロンドンのシーンとの接続を試みる一方で、これまでのUK音楽における多様性の系譜にも連なろうとしているのである。それを同時に成し遂げてしまうことにこそ、まさに「そもそも反対だと見なさない」という彼らのスタンスが表れているのではないだろうか。

UKの混淆性そのものを体現するかのような『Ancient Lights』という素敵なアマルガムを生み落としたUOO、その中心人物のひとりであるティム・リッケンが新作について、そしてインド音楽や南ロンドンのシーンについて語る。

photo: Kid Genius Creative

逆という見方をしない、逆を持たないというのがコンセプト。真逆のものからわかる発見、事実、そういった感じかな。

■ユナイティング・オブ・オポジッツにはシタール奏者やタブラ奏者など、多くの人が参加していますが、まずはバンドの結成に至った経緯を教えてください。

ティム・リッケン(Tim Liken、以下TL):友だちのベン・ヘイズルトンがメンバーを紹介してくれたんだ。ベンとは7~8年の仲でね。『The Radicle』のときに彼がベースで参加してくれて、そのときに他のミュージシャンを探すのも手伝ってくれたんだ。そのときに彼が一緒にプロジェクトをやりたいと提案してきて、まず最初にクレム・アルフォードに声をかけて、3人で音楽を作り始めた。でもプロデューサーという視点から見ると、僕はもっとミュージシャンが必要だと思って、ベンの紹介やロンドンのギグで知り合ったミュージシャンたちに参加してもらうことにしたんだ。エレクトロっぽいものは避けたかったし、ダンス・ミュージックを作りたかったわけでもない。より人間味のある音楽を作るには、それが必要だったんだ。

■ユナイティング・オブ・オポジッツというグループ名にはどのような意味が込められているのでしょう? 「反対のもの」とは何と何ですか?

TL:名前はカール・ユングの心理学から来ていて、彼が書いた本も持っているんだけど、それには西と東の考え方の違いが書いてある。そのなかに「そのふたつの合体(Uniting)」という章があって、それがすごくおもしろいんだ。逆という見方をしない、逆を持たないというのがコンセプト。真逆のものからわかる発見、事実、そういった感じかな。

■本作では大きくインド音楽の要素がフィーチャーされていますが、インド音楽に注目するようになったきっかけはなんだったのですか? やはり前作『The Radicle』で“Shanti”を作った経験が大きかったのでしょうか?

TL:これまで、あまりインド音楽は聴いてこなかった。でも初めて聴いたとき、西洋の音楽とはもちろんぜんぜん違うし、すごく魅力的だと思ったんだ。だから、サウンドやテクスチャー、リズムもそうだし、前作『The Radicle』に入っている“Shanti”のときからインド音楽の影響は取り入れてきた。あと、クレムは昔インドに行ってシタールを演奏していたときがあるから、彼はインド音楽のマスターなんだ。今回はそのクレムが参加してくれているから、それを大きくフィーチャーしたんだよ。

通訳:あなた自身はシタールやインド音楽を勉強したんですか?

TL:いや、してないよ(笑)。クレムからちょっと習ったり、自己流でルールを破りながら触って見ているだけ(笑)。インド音楽では、あまりコーラスやハーモニーがなくてほとんどがソロだから、そこは自分たちでシステムを変えてコーラスやコードを加えたんだ。

■ニティン・ソウニーやタルヴィン・シンなどのUKエイジアンの音楽からの影響はありますか?

TL:それは僕にはわからないな。彼らはやっぱりインド音楽や文化に強いコネクションを感じていると思うけど、僕たちは彼らに比べるとそこまでではないと思うから。

■今回、ご自身でもタンプーラ(Tampura)を習得したそうですが、ギターなどの弦楽器との最大の違いはどこですか?

TL:あの楽器は、音符が3つしかないから演奏するのは簡単だったんだ。タンプーラはおもしろい楽器で、ベースみたいな感じで、シタールとか他の楽器のメロディに合うようになっている。シタールはすべての弦を合わせて21本くらい弦があるけど、タンプーラは4本しかない。タンプーラで演奏するのは、音楽のキイとなる音のみで、他の楽器のベースになっている。だから、西洋の他の楽器よりも音のスケールの幅が狭いんだ。あと、タンプーラは催眠っぽくもあるね。トランスみたいな感じ。すごく変わっていておもしろい楽器だよ。クレムとベンが弾き方を教えてくれたんだ。

通訳:自分で習っている楽器は何かありますか?

TL:ピアノだけ(笑)。ピアノは上手くなりたい。他の楽器も好きなんだけど、僕はハーモニーが好きで、コードをプレイするのが好きなんだ。そっちのほうが音がもっとディープだと思うんだよね。

■他方で本作にはジャズの要素もあります。アイドリス・ラーマンはワイルドフラワーやイル・コンシダードで、エディ・ヒックはルビー・ラシュトンやアシュレイ・ヘンリー&ザ・リ:アンサンブルで、南ロンドンのジャズ・シーンの隆盛に一役買っていますが、このアルバムも南ロンドンのジャズ・シーンとリンクしているという意識はありますか?

TL:もちろん。僕はたくさんジャズやクラシック音楽、ビル・エヴァンスのような20世紀初めのジャズとクラシックが交わったような音楽をたくさん聴くんだ。リラックスできるし、自分の耳のトレーニングにもなる。演奏がよりやりやすくなるんだ。ビル・エヴァンスはとくにお気に入りのピアニストだね。彼の、ジャズなんだけどジャズじゃない感じのスタイルが好きだね。

■南ロンドンのジャズ・アーティストでもっとも注目しているのは誰ですか?

TL:南ロンドンのジャズ・シーンはここ2、3年でグンと大きくなったと思う。でも、人種の坩堝であるロンドンで流行っているジャズだから、ふつうのジャズではない。そこにちょっとハウスが入っていたり、ガラージが入っていたり、60年代の伝統的なジャズではないんだ。フェラ・クティのヴァイブもあるし、ハウスのリズムやビートがアフリカン・ミュージックのポリリズムと繋がっていたりもするし、ほんとうにおもしろいフュージョンが繰り広げられているんだ。すごく良いシーンになってきていると思うよ。僕が注目しているのは、やっぱりドラマーのエディ・ヒック。あとはキイボードのジョー・アーモン・ジョーンズ。彼はニュー・アルバムをリリースしたばかりなんだけど、曲の構成がほんとうに素晴らしいんだ。あと、女性ではヌビア・ガルシア。彼女はサクソフォンを演奏している。シーンには良いミュージシャンたちがほんとうにたくさんいるんだ。

■フローティング・ポインツもハウスとジャズを、そして打ち込みと生演奏を横断するアーティストですが、彼の音楽についてはどう思っていますか?

TL:僕は彼の大ファン。彼がやっていることはほんとうにクールだし、インスパイアされる。彼のようなミュージシャンを見ていると、DJは控えてもっとライヴで演奏をしてみたいという意欲が湧いてくる。クラシックのトレーニングを受けていなくても、彼みたいに素晴らしい音楽を作ることができ、あれだけのパフォーマンスができるアーティストもいるというのは、自信を与えてくれるんだ。パフォーマンスに対して、もっとポジティヴにさせてくれるのが彼の音楽だね。

■大きな質問になりますが、あなたにとって「ジャズ」とはなんでしょう?

TL:これはちょっと難しい質問だな(笑)。言葉にするのは難しい。自分が聴いていて、感情を大きく引き出してくれる音楽ではある。ハートに深く届く音楽だけど、それをどう言葉で表現すればいいかはわからない。すごくコネクションを感じるけど、それを言葉で呼ぶことはできないよ(笑)。心で感じるものだし、なんとも言えない感情だから。

photo: Kid Genius Creative

マシンに操られて行き場をなくしてしまうミュージシャンがたくさんいるのも見てきた。

■このアルバムを作るうえでもっとも苦労したことを教えてください。

TL:いちばん大変だったのはスタートポイント(笑)。僕はプロデューサーでもあるから、どうしてもヴィジョンが見えていないと作業ができないんだよね。ただジャムをしてレコーディングするってことに慣れていないんだ。でもギグで何度も演奏して経験を積んでいるベンにとっては、それがふつうなわけで、彼は逆にスタジオ・ミュージシャンではない。だから、最初にどうやってレコーディングを進めていくかを考えるのがたいへんだった。でも、自分でレコーディングしたものを保存していたハードドライヴをなくしてしまったから、データがぜんぶなくなってしまったんだ。それが逆によくて、ゼロからのスタートになったから、ぜんぶ忘れてもっとフォーカスを定めることができた。とりあえず始めてみることにして、その流れで直感に従いながら自然と進めていくことにしたんだ。

■近年はハウスから離れバンド・サウンドを取り入れていますが、生演奏に重きを置くようになったのはなぜですか?

TL:『The Radicle』でもそうだったけど、他のミュージシャンたちとコラボするのってすごく楽しい。コンスタントにツアーをしているからもうDJもしていないし、ピアノを習い始めたことがいいリセットになったんだ。ピアノを習い始めてからはずっと生演奏がメインになっている。いまはそこからインスピレイションを受けるし、そっちのほうが音楽とコネクションを感じるんだ。ルーツ・マヌーヴァのショウでドラマーのエディ・ヒックと一緒にプレイしていたんだけど、あれも良い経験だった。すごくチャレンジだったけど、あのおかげで演奏に自信がついたね。

■ピアノなど生の楽器の良さはどんなところにあると思いますか?

TL:テクノロジーは更新の連続で、それがいかに新しいかが問われるけれど、楽器の場合、毎年ピアノを買い換えるなんてことはない。ひとつのピアノを手に入れれば、それをいかに自分のものにして長く使うかに価値がある。ギターをコレクションする人ももちろんいるけど、楽器のほうが深い繋がりを感じることができるんだよね。テクノロジーは、ニュー・ヴァージョンばかりが注目されて、すべてがマーケティングなところがあるんだよ。生演奏のほうが、自分の音楽を更新するのではなく、深めていくことができるんだ。

■生演奏でなければできないこととはなんでしょう?

TL:その瞬間を捉えること。生演奏がおこなわれている瞬間がすべてで、それが経験になる。リスナーもその瞬間に入り込むことができるし、リスナーもそれを体感できるのは生演奏だと思うね。

■逆にエレクトロニクスでないとできないことはなんだと思いますか?

TL:エレクトロニクスでも人間味を出すことはできるとは思う。マスターすれば、マシンに操られるのではなく、マシンを操って、人間の力を超えた何かを作り出すことができるとは思うね。それは大きな挑戦でもある。でも、DJの世界にいたこともあって、マシンに操られて行き場をなくしてしまうミュージシャンがたくさんいるのも見てきた。テクノロジーを使うのであれば、それを使いこなし操れるほどの知識とスキル、経験が必要だと思うね。

■これまでティム・デラックス名義でやってきたことと今作の試みとのあいだで連続しているものはありますか?

TL:それはもちろんある。まったく違うものではなく、音楽キャリアの旅だからね。プロダクションの面で、僕が好きな音楽が反映されているということに変わりはないし、リヴァースディレイ、スピンはDJのバックグランドから来ていると思うし、ティム・デラックスで聴けるキイボードやタンバリンは、僕のミュージシャンの一面から来ていると思う。プロジェクトやレコードにはすべて共通点があるし、今回もエレクトロのリミックスを考えているんだ。

■今後またハウスをやる可能性は?

TL:いまのところは考えていない(笑)。さっきも言ったように、いまは生演奏で得られるものに魅力と昂奮を感じているから。ピアノを始めてから、それをもっと感じるようになった。またハウスを作ることもあるかもしれないけれど、それがいつになるかは僕にもわからないね(笑)。

質問・文:小林拓音(2018年4月27日)

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE