MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with You Ishihara - 君はこの音楽をどんな風に感じるのだろうか?

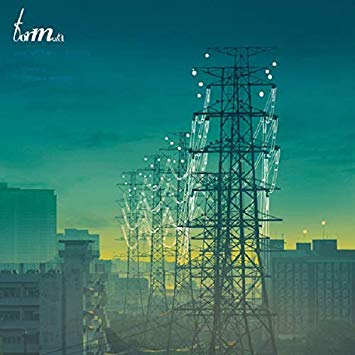

石原洋の23年ぶりのソロ・アルバムは、一か八かの思い切った作品だ。聴けたもんじゃねーと思う人もいるだろうし、稀に見る最高作だという人もいるだろう。これをやれば受けるだろーとか、こういうことを言えば評価されるだろーとか、媚びたところはまるでない、いかなるトレンドともまったく無縁な、いまどきなんとも大胆な作品である。

石原洋はアルバムにおいて、街の雑踏における音を蒐集し、生演奏によるロックの曲にミックスする。がやがやした雑踏の向こうから聞こえるロック・バンドの演奏──などと書くと詩情も覚えそうだが、ここで聞こえるノイズは、子供から大人までの生々しいクソ日常的な声、笑い声、奇声、ボソボソ声、あるいははっきり言葉が聞き取れる声であったり、電車のホームのアナウンスであったり、ロマンティックな要素の欠片もない。しかも、作品においてはこれら耳障りな声やノイズのほうがバンドの演奏よりも前景化されている。が、しかしこの“音楽”にはある種の快楽性もある……かもしれない。

まあ、音楽における快楽とは普遍的ではないのだ。それはその人の世界の見方に関わっている。つまり本作『formula』には、不可避的に石原の世界観が投射されている。思いきり、まるで容赦なく。

石原洋は、ゆらゆら帝国のプロデューサーとして広く知られている人物であり、オウガ・ユー・アスホールの『Homely』から『ペーパークラフト』までのアルバムのプロデューサーである。偏ってはいるが、音楽リスナーとしての造詣も深い人物で、アーティストたちからも一目置かれた存在だ。

また、彼がかつてやっていたホワイト・ヘヴンやスターズといったバンドのアンダーグラウンドにおける名声は、その筋のマニアから聞いてもいる。それはまあ、ぼくなりの印象をもってわかりやすく言えばスペースメン3のようなバンドで(異論は認めます)、慣習に従えばサイケデリック・ロックと括られる。厭世的で、いわば精神的シェルターのような音楽だ。が、石原洋の『formula』は、あたかもそうした“ありがちな体験”を反転させているかのようだ。

たとえば君はスペースメン3を聴いている。そのサイケデリック・サウンドへの没頭をはばむかのように、鳴り止まぬことのない生々しい猥雑な日常音が鼓膜を覆う。それは君の「スペースメン3の白昼夢に耽溺したい」という欲望を踏みにじるかもしれないが、実は、いままで覚えたことのない〝気づき〟をうながすことにもなる。

これはエクスペリエンス=体験である。以下のインタヴューが、この風変わりな作品を理解する一助になればさいわいだ。石原洋はじつに親切に、作品についていろいろ話してくれた。あとは各自勝手に妄想すること。

〝遠さ〟というものをずっと考えていてね。自分とそれ以外との距離感というか。昔はアナログ時代の音の悪いブートレグとかあったじゃないですか。会場で録ったような。はるか遠くのほうで演奏をしているのをマイク1本で録っているような。近くの客の声のほうがでかく入っている。そういう感じがいいなと当時からなぜか思っていたんです。

■まずは今回のソロ・アルバムを作った経緯を教えてください。

石原:何年も何もやっていなくて。やりたい方法が見つからないというか、どんなやり方をすればいいのかというのをずっと考えていたんですよね。

■作りたいという気持ちはつねにあったんですね。

石原:どこかにはあったと思います。このやり方だったらできるかもしれないというのが思い付いたのが2年前。そこから動き出したという感じですかね。ただ、最初に思いついた時点でこの完成形は頭のなかにあったので。

■いちどバンドで録音した音源に雑踏の音を加えていく。

石原:そうです。雑踏というイメージも最初にあった。それと実際の演奏をどういうふうに混ぜ合わせてどういうバランスでミックスしていくかというのが難しいことでした。

基本的に〝遠さ〟というものをずっと考えていてね。自分とそれ以外との距離感というか。昔はアナログ時代の音の悪いブートレグとかあったじゃないですか。会場で録ったような。音の良いやつもあるけど、すごいひどいものになるとはるか遠くのほうで演奏をしているのをマイク1本で録っているような。近くの客の声のほうがでかく入っている。そういう感じがいいなと当時からなぜか思っていたんです。ヴェルヴェットの音が悪いやつとか、ルー・リードの音が遠いやつとかありますよね。

■なんでなんでしょう?

石原:それは……なぜかはよくわからない(笑)。もともとこれだと言って、バコンッと目の前に提示するやり方が苦手だったんじゃないかと思います。アーティストにしてもミュージシャンにしても、みんな「これが」「俺が」って言って出すじゃないですか、「俺を見ろ」という感じで。もともとそれが苦手だったんです。「表現」なので当たり前のことなんですが、それが強すぎるのが苦手だったんです。

■それは自己矛盾ですよね。

石原:そうですね。でも凸型の表現が昔から苦手でした。もちろんいいものとか好きなものはいっぱいあったけど。

■その〝遠さ〟には、いろんな表現の仕方があるのかもしれないですね。人のざわめきのなかに埋もれてしまうことというのは重要だったんですか?

石原:すごく重要でしたね。雑踏とかざわめきを僕はデータみたいなものだと思っているんです。インフォメーション。たとえばそこを歩いている人と一生会うこともないわけじゃないですか。みんなスマホをやりながら歩いていたりで、見えはしないけれど、そこに会話とかサブリミナルな情報とか、BGM、Wi-Fi、電波とかものすごい量のデータがひしめき合っている。そのなかに埋没しかかっているんだけど、まだ完全には埋没していない音楽という。

ある意味コンセプチュアル・アートという捉え方もできると思うんです。ジャケも含めて。でもコンセプチュアルではあるけれど、アートだとは思ってないですね。だから本当に日常。日常を切り取ったものという感じ。

これは感覚として10代の頃からあったなと自分で認識しています。なので、急に思いついて「これいいんじゃない?」みたいな感じで作ったわけではなくて、たぶん10代の頃からこの感じがずっとあったんだなというか。ただずっとそのやり方がわからなかった。

■それはある種の陶酔感ですか? サウンドに陶酔するような。快楽というか。

石原:自分にとっては快楽的だと思います。

■ホワイト・ヘヴンやスターズといったバンドではそれをやってこなかった。なぜですか?

石原:バンドというものへの幻想はがすごくあったんだと思います。ひとつの思惑を持って集まってきた人たちで、何かを作れるというような。あの時点ではああいうやり方しかできなかったといえば正しいのかわからないけれど、それがギリギリできることだったのかなと思います。

■石原さんの感覚にもっとも近い既存の作品は何かありますか?

石原:ひとつの切り取り方として、リュック・フェラーリの“ほとんど何もない”とか、ジャン=クロード・エロワという現代音楽の作曲家の作品とか。でも、これらはあくまでも現代音楽のアプローチであって。僕はどうしてもロックの属性からは逃れられない。聴いてみていいなと思うけれど、それらと同じような方法論でやろうとは思わない。だから、自分のやり方でやるしかなかったんです。

■石原さんがそこまでロックにこだわるのは何故でしょうか?

石原:それはけっこうみんなに言われますね(笑)。ここまで何十年も音楽をずっと聴いていたら普通違うジャンルとかいろんなものにいくでしょという話は聞きますね。実際に聴いてないわけではないです。興味があって、ジャズとかクラシックとかそれこそクラブ系とかね……インダストリアルも好きでしたね。ただ、どんな聴き方をするかというと、それと自分の考えるロックとの接点という聴き方をしちゃうんですよね。たとえばフリー・ジャズとロックとの接点。クラブ・ミュージックとロックとの接点みたいな。

取材:野田努(2020年3月04日)

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE