MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Ogre You Asshole- homely

サイケデリック・ロックほど欧米と日本との文化状況の違いを感じるジャンルはない。この国で"Music For All The Fucked-up Children"が普及しない理由は、欧米の現場に行ったことがない人でも想像に難くないだろう。日本のロックの多くが音よりも言葉に酔せる傾向にあるのも、こうした文化と無関係ではない。もっともそうした不自由さのなかで、日本からはずば抜けたサイケデリック・ロックが生まれてもいる。ボアダムス、コーネリアス、スーパーカー、ゆらゆら帝国などといったバンドは、"ファックド・アップできない子供たち"を"ファックド・アップ"させるよう、自らの好奇心を優先させ、音の追求を怠らなかった。そうしたバンドは、ワールズ・エンド・ガールフレンドが分析するように、日本的な情報量の多さとその編集能力、緻密な折衷主義によって音の独自性を磨いていった。オウガ・ユー・アスホールは、いま、その系譜にいるんじゃないだろうか。

『homely』のオープニング――クラウトロック的なスペイシーなミニマリズムによる"明るい部屋"から"ロープ"への展開は拍手したくなるほど見事だ。夢とストイシズムの絶妙のバランスのなかで反復するベースとドラム(誰もがカンを思い出すだろう)は、ゆっくりと、そして力強いグルーヴを創出する。リズミックなバンドのアンサンブルには自由に動き回れる空間があって、控えめなギターとシンセサイザーはその空間を面白いように走る。

バンドはリスナーを当惑させるような、シュールな言葉を好んでいる。言葉は抽象的で、なかなか方向性をはっきりさせない。思わせぶりな歌詞の朗読からはじまる"フェンスのある家"は、しかし、16ビートのリズム・トラックの乾きが象徴的な言葉の重さを消去する。こうした手の込んだテクスチャーは、このバンドの大きな魅力のひとつに思える。バンドの言葉(歌詞)は、たとえ暗い予兆を思わせるものであっても、リスナーを抑えつけるようなことはなく、あたかも空気のようにふわふわしているのである。

"作り物"は、そうした彼らのユニークな軽さによるキャッチーで、そして感動的な曲だ。「わな? 居心地良く無害で/笑っていた/ここはウソ」――日本語による美しいメロディラインに乗せて、部外者としての疎外感や憂鬱、怒りや絶望、悲しみをOYAはどこか涼しげに、スーサイドとテレヴィジョン・パーソナリティーズの溝を埋めるかのように、ヘタしたら爽やかに歌ってみせる。

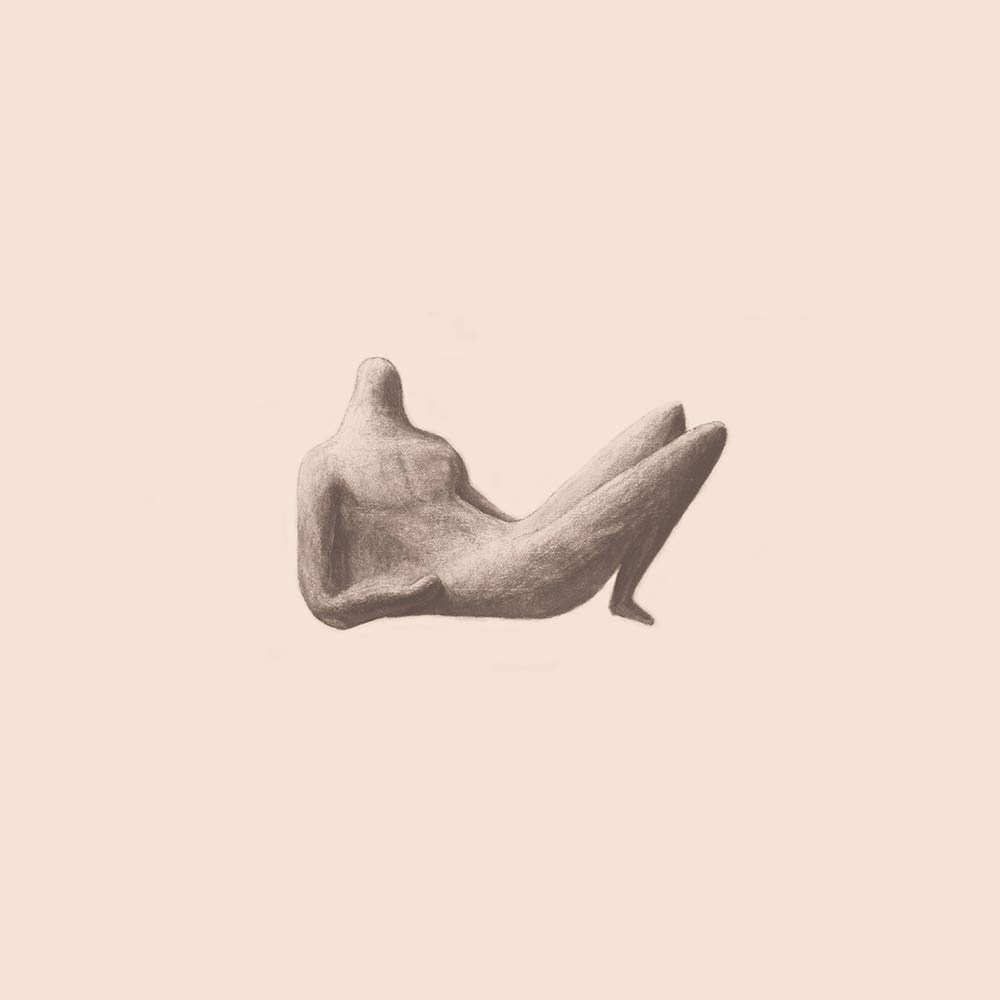

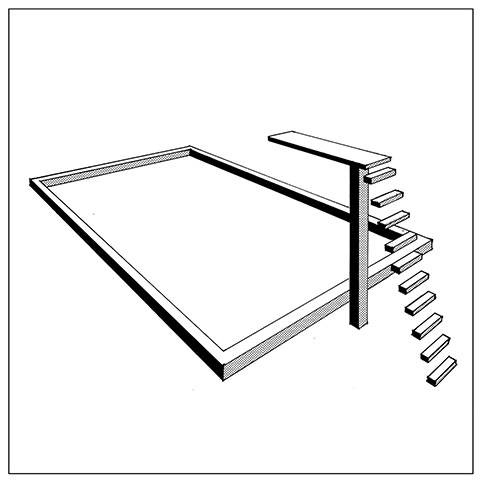

"ロープ"、"フェンスのある家"や"作り物"といった周到にデザインされたような、つまり抜け目のない曲からすると、"ライフワーク"や"ふたつの段階"のようなエモーショナルなロック・ソングはやや見劣りしてしまうかもしれない。が、ヴェルヴェッツ・スタイルの"マット"を聴いたらこのバンドに対する期待は、もはや隠せなくなるだろう。この頽廃と甘美は最高潮に達したときのフィッシュマンズの領域に迫っているかもしれない。クローザー・トラックの"羊と人"は、このバンドらしい屈折した曲と言えよう。たっぷりと皮肉が注入された歌詞を、うそぶくように、洒落たポップスとして表している。曲のエンディングのサックスの切なさは、予定調和をせせら笑い、アイロニーとしての余韻を残すようだ。プロデューサーの石原洋とエンジニアの中村宗一郎は、元ゆらゆら帝国チーム。我々はいま素晴らしいアルバムと出会っている。この強力なアートワークも、不自然さや不条理、意味と無意味をちらつかせるような、このバンドの音楽をよく表している。

野田 努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE