MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > ジョージ・クルーニーから見える愛のすがた- ――映画『ファミリー・ツリー』

某日、野田編集長から何の前触れもなく「大統領選どう思う?」と電話で聞かれたときに答に詰まってしまったのは、その質問の唐突さもさることながら、どうも4年前に比べて盛り上がっていないように自分には感じられるからだ。アーケイド・ファイアが「爆弾がどこに落ちるか教えてくれ」と歌い、ゼロ年代最高のアメリカ映画の一本『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』においてポール・トーマス・アンダーソンが石油産業の血塗られた歴史を掘り起こしたのが2007年。そのときアメリカのポップ・カルチャーにはたしかに政治があった。それからリーマン・ショックがあり政権交代がありオキュパイがあり......この2012年、ブルース・スプリングスティーンが「We take care of our own(俺たちは自分たちで支え合う)」と言うとき、その「We」はオバマが4年前に支持者たちと繰り返していた「We can change」の「We」と異なる響きをしているように僕には聞こえる。そこにはもう政治家には頼りたくない、という拒絶がいくらか含まれている(「俺たちは自分たちで支え合う、星条旗がどこで翻っていようと」)。長引く不況やイラク戦争の「終結」の残尿感を噛み締めざるを得ないオバマ政権の(かつての)支持者たちは、4年前の熱狂を自己反省してしまっているのだろうか......。

電話で話を聞きながら僕は、この4年ほどのジョージ・クルーニーの円熟、そして枯れと疲労感について考えていた。カウンター・カルチャーに対するビターなノスタルジーあるいはレクイエム『ヤギと男と男と壁と』(グラント・ヘスロヴ監督、09年)、資本主義の暴挙に傷つけられるか弱い共同体によるささやかな抵抗『ファンタスティック・Mr.Fox』(ウェス・アンダーソン監督、09年)、人びとが職を失い衰退していくアメリカの上空をただ飛び続けるしかない『マイレージ、マイライフ』(ジェイソン・ライトマン監督、09年)......。クルーニーはそれらの映画で、人生の黄昏に突入する中年男の侘しさと諦念を静かに受け止めるかのように立っている(あるいは、発話している)。彼がそのような境地を醸し出せる俳優にまでなったという事実は、それこそ『ER』の頃から何となく追い続けていた自分には驚きだし、客観的に言ってもゼロ年代半ばにはコーエン兄弟やスティーヴン・ソダーバーグといったハリウッドの優等生監督たちとつるんだり、『シリアナ』(スティーヴン・ギャガン監督、05年)や『グッドナイト&グッドラック』(ジョージ・クルーニー監督、05年)、『フィクサー』(トニー・ギルロイ監督、07年)といったわかりやすくポリティカルな作品の「顔」を引き受けたりしていたことを思い返せば、その緩やかだがたしかな変化に何かを嗅ぎ取りたくなってくる。「ハリウッドでもっとも重要な男」にまでなっていたはずのジョージ・クルーニーが――いまもその地位は他に譲ってはいないだろうが――、しかし映画のなかではくたびれた中年であるのはどうしてなのか?

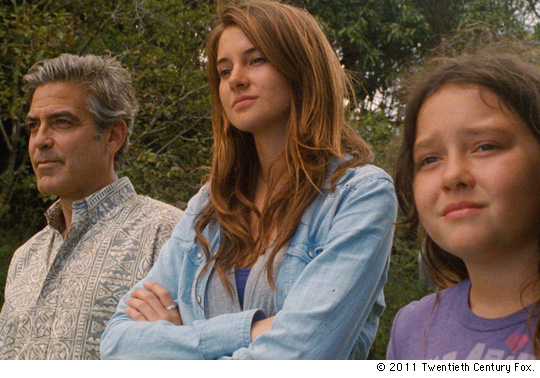

ファミリー・ツリー 監督/アレクサンダー・ペイン 出演/ジョージ・クルーニー、シャイリーン・ウッドリー他 配給/20世紀フォックス映画 2011年 アメリカ |

今年日本で公開された出演作二作はとくに象徴的だ。自身が監督・出演しアメリカでは昨年公開された『スーパー・チューズデー』においてクルーニーは、若くカリスマティックで、そして革新的な――同性婚を若者との討論のなかで支持するような――大統領候補を演じている。ライアン・ゴズリングが扮するその参謀は彼をはじめ信奉しながらも、彼のスキャンダルを知ってしまうことで政治の泥仕合の渦中に放り込まれ、理想を失っていく......というのは原作の戯曲を書いたボー・ウィリモンが2004年の民主党大統領予備選挙で実際にした経験から着想を得た物語ではあるのだが、ここでクルーニーは民主党内部のリーダーに対する失望感、もしくはアメリカの政治のあり方そのものへの徒労?感の表象になっているのである。それが極めて2012年的なテーマのように感じられるのは、何も劇中でクルーニー演じる大統領候補の選挙ポスターがオバマのそれと酷似しているからだけではないだろう。そこでは民主党を支持し続けることへのいくらかの疑念や、政治そのものへの疲労感が滲んでいる。現実世界では変わらずオバマ政権を支持し、資金集めのパーティ(参加費は4万ドルだそうだ)を開催するいっぽうで、クルーニーはこの2012年にオバマ(あるいは政治)に熱狂することの難しさを代弁する。

そしてアレクサンダー・ペイン監督の『ファミリー・ツリー』では、アメリカの辺境としてのハワイを舞台にしながら、白髪のジョージ・クルーニーは人生のどうにもならなさに翻弄されるばかりだ。もちろん、それはペイン監督が描いてきた中年以降の人生の苦さについての物語ではあるのだが、そこにこれまででももっとも枯れたクルーニーがいることでアメリカの斜陽を思う。昏睡状態に陥った妻の不倫を聞かされても、怒りの行き着く場所はない。そうたぶん、いまのアメリカでは正義や理想に基づく怒りの矛先は定まらず、何となく落ちぶれていく「中年男のような」侘しさが漂っているようなのだ。けれども『ファミリー・ツリー』は、全編を緩やかに覆うペーソスと拭いきれない愛によって、枯れてゆく人生をゆっくりと肯定する。

きわめてアメリカ的なアイコンであり続け、浮き沈みを経ながらもゼロ年代を通して申し分ないキャリアを積んできたジョージ・クルーニーはいま、誰よりも年老いていくことを受け止めているように見える......それは、あの国がゆっくりと老いていることをどこか慈しむようでもある。チョコレートのカカオの成分が舌に残るようなその後味は、じわじわとたしかに衰えていくこの国に住む我々にも覚えがあるのではないか。

4年前のような盛り上がりはまだ感じられなくとも、秋にもなればまた政治の季節はやってくるだろう。それまでは、この哀愁に浸ることも悪くはないと僕は思う。『ファミリー・ツリー』でクルーニーは、透き通った涙を流していた。

Profile

木津 毅/Tsuyoshi Kizu

木津 毅/Tsuyoshi Kizuライター。1984年大阪生まれ。2011年web版ele-kingで執筆活動を始め、以降、各メディアに音楽、映画、ゲイ・カルチャーを中心に寄稿している。著書に『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』(筑摩書房)、編書に田亀源五郎『ゲイ・カルチャーの未来へ』(ele-king books)がある。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE