MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

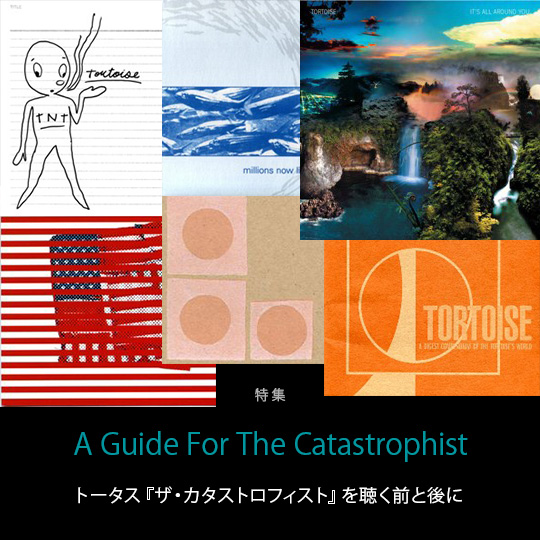

Home > Columns > トータス『ザ・カタストロフィスト』を読み解くための10枚+

トータスによる約7年ぶり7作めのニュー・アルバム『ザ・カタストロフィスト』。多様な音楽性を折衷し、ひとつの時代を築きつつ20年にわたって飽くことなき実験を繰り返してきたバンドによる新作──ヨ・ラ・テンゴのジョージア・ハブリーが歌い、デヴィッド・エセックスのカヴァーまで登場する本作を“読み解く”ために聴いておきたいアルバムを約10枚ご紹介。

記念すべきファースト・アルバム。「亀」というロックバンドらしからぬ名を冠した彼らの歩みはここからはじまった。ジョン・マッケンタイアの出自であるハードコアやダグ・マッカムな叙情的なメロディが生々しくも未分化まま、乾いた熱量と共に封じ込められている。ポストパンク的ともいえるダビーな処理や電子音への耽溺に加え、サウンドのポスト・プロダクション的実験も行われており、90年代のポスト・ロックの鼓動が聴こえてくる。(D)

トータスの名を一気に広めることになった傑作セカンド。ポスト・プロダクション志向はさらに強まり、演奏と編集、編集と作曲の境界をスムーズに遡行/移行しながら、90年代のポスト・ロックの基本形を完成させた。ジャーマン・ロックや電子音楽の影響を臆さずに導入し、90年代中期のDJモード=リスナー主義的な雰囲気も象徴している。乾いたギターの音色や旋律に、グランジ以降を「生き延びてしまった」ロックの叙情性を感じる。(D)

ファースト・アルバム収録曲や95年リリースのリミックス盤、さらには初期7インチ盤などを収録したコンピレーションアルバム。ジャズ、ヒップホップ、テクノ、音響派、電子音楽、映画音楽など多種多様な音楽のショウケースといった趣で、いま聴きなおすとバンドの試行錯誤が刻印されているのがわかる。傑作セカンド・アルバムへと繋がっていくエレメントをはっきりと聴き取ることができる。スティーヴ・アルビニのリミックス曲も注目。(D)

トータス初期の歩みの集大成にして彼らの代表作。ハードディスク・レコーディングを大幅に導入し、編集と作曲の境界はさらに滑らかに。シカゴ音響派の代表格といわれる彼らだが、この作品においてストラクチャー志向にモード・チェンジしている点は重要なポイントに思える。ジャズ的なものに接近しているのは本アルバムでジェフ・パーカーが正式メンバーになった影響大か。印象的なアートワークはメンバーのジョン・エルドンの落書き。(D)

トータス史上、もっとも過激で、もっとも過剰で、もっとも怒りに満ちているアルバム。『TNT』的洗練への反動か、穏やかなムードをあえて破壊するようなノイジーなサウンドが展開されている。1曲め“Sensca”のエレクトリック・ギターはジミヘンの霊が乗り移ったかのようだし、ドラミングはハードコアの亡霊のよう。機材もハードディスク編集からアナログ機材へと回帰し、その太い音像が魅力的だ。過渡期故の過剰な魅力が本作にはある。(D)

前作が「破壊」とするなら、本作は「再生」だろうか。リラクシンなムードが漂う中、緻密に再構成させるサウンドは『TNT』を想像させるが、前作の過剰なポスト・プロダクションを経由したそのサウンドは、トータス史上、最大級に洗練されており、ストラクチャー志向であった『TNT』よりも、サウンド志向の強いアルバムともいえる。本作においてトータスは初めて演奏と音響の融合に成功したといえるのではないか。声の導入もバンド初。(D)

『イッツ・オール・アラウンド・ユー』から5年を経て発表された6枚めのアルバム(06年にボニー・プリンス・ビリーとの競演作を発表していたが)。前作がサウンドなら本作は演奏に焦点を当てたアルバムか。あるい『スタンダーズ』に内包していた過激さの再認識か。プログレッシヴ・ロックを彷彿させる叙情的でダイナミックな演奏はロック・バンド・トータスの面目躍如といった趣。以降、7年間、オリジナル・アルバムのリリースは途絶える。(D)

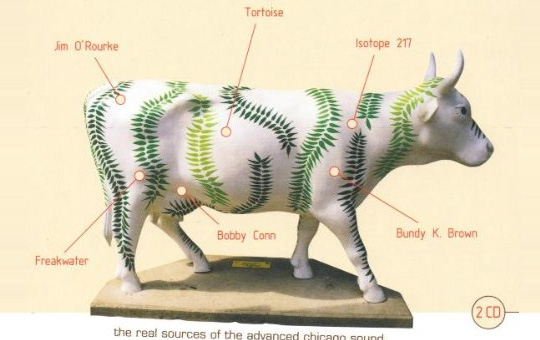

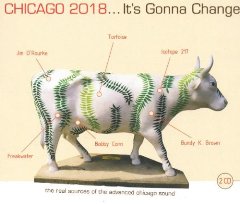

独人ジャーナリスト主導で、現地コーディネーターにジム・オルークと〈スリル・ジョッキー〉のベッティナを立てたオムニバス。『Eureka』と『Insignificance』の狭間にいたジム、ポスト『TNT』としての『Standards』を世に問うたばかりのトータスはもちろん、サム・プレコップ、ケン・ヴァンダーマーク、アイソトープ217など2枚組にぎっしり18組。バンディ・K・ブラウンやプルマン、トー2000など、往時を偲ばせるメンツもふくめ、(はからずも?)90年代オルタナ~ポストロック~音響万博の趣だが、過渡期ならではの多様性はいまもってまぶしい。表題は「2018年――シカゴは変わっているだろう」の意。しかし予言の年を迎える前にシーンは激変した。(松)

ジェフ・パーカーによれば「Gesceap」は「In C」を参照したとのことだが、同じライリーの「Rainbow In Curved Air」(69年)のラーガ的モードも彷彿させる。「In C」はミニマル・ミュージックの代表作のひとつで、すべてハ長調の短い53個のフレーズをモジュールに見立て、その反復と連動が楽曲を構造化する、ミニマル・ミュージックの代表曲だけあって、ロック畑にも無数に援用(ときに誤用)されてきたが、トータスはミニマルの解釈と更新において頭ひとつ抜けているようだ。(松)

英国のポップ・シンガーの、タイトル曲がビルボードでもヒットしたデビュー作。73年のUKといえば、ボウイは前年の『ジギー・スターダスト』で押しも押されもしない☆となり、ゲイリー・グリッターがチャートを席巻する、グラム全盛の潮流を見越したふしは冒頭の“Lamplight(邦題:魔法のランプ)”にうかがえるが、アメリカン・オールディーズやシングルB面のバラード“On And On”など、音楽性は幅広く、なかでも“Rock On”はつづく“Ocean Girl”と併せ、レゲエ~カリブ音楽の影響大で、幼少期のトータスの面々をとらえたのもむべなるかな。エントロピーが高まる世相のなかで、その引き算の戦略が新鮮かつセクシーだったのだろう、エセックスはのちに俳優業でそれをふるうことになる。(松)

ジェフ・パーカーのいうシカゴの即興コミュニティとコラボレートした作品とはどのようなものか。発言ではうかがい知れなかったので妄想で、このようなものだったんじゃなかろうかと導き出したのがこちら。アンソニー・ブラクストンと並ぶAACM──ジェフ・パーカーもその一員──の論客であるトロンボニスト、ルイスによる自作即興対応ソフトウェア「Voyager」とのマンマシーン・インプロヴィゼーション集。発表当時は、アカデミシャンだけあって、気宇壮大なこころみのわりにDX7的な音色のダサさに耳がいって仕方なかったが、あらためて聴くとなかなかどうして味わい深い。シンクラヴィアと同じ寝かしどきの問題か、数日前ブーレーズを聴き直したせいか?(松)

ホーボーケンの守り刀にしてUSインディの要石、ヨ・ラ・テンゴのスタジオ作13枚めのプロデュースは20年来の旧友ジョン・マッケンタイア。不変のスタンスはそのままに、しかし3年前の『Popular Songs』以上に濃縮した曲ごとの旨味をジョンマケのツボを押さえた音づくりがひきたてる。ほんのりサイケかつアシッドな風味はジョージアがヴォーカルをとった“Yonder Blue”に3年越しにフィードバックしていくかのよう。ジェフ・パーカーが2曲めで弦アレンジを担当。ロブ・マズレクらの参加も色どりを添えている。(松)

そのロブとチャド・テイラーによるシカゴ・アンダーグラウンドのデュオ名義は7作目にあたる最新作で電子音と即興によるこれまでの鋭角的な作風から新世代のジャズを念頭に置いたそれに舵を切った。ボウイの遺作への参加でときのひとになっ(てしまっ)たマーク・ジュリアナのように、抽象と抑制より具体と饒舌を前に、エチオピアン・ジャズやらIDMやらをおりこみながら『ザ・カタストロフィスト』に通ずる音色でコンパクトかつグルーヴィに攻める、なんと巧みで聡明なひとたちであることか。(松)

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE