MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Ogre You Asshole - ディフェンスよりも“黒歴史”を

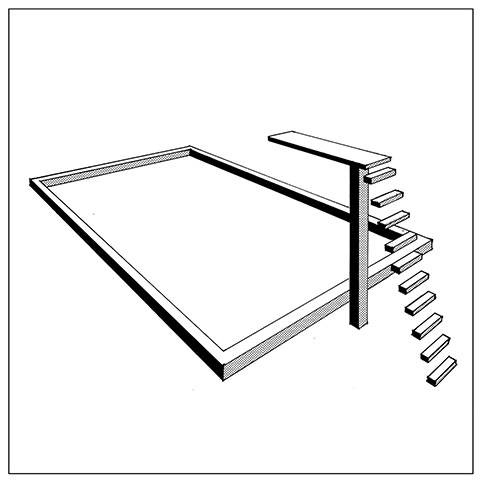

OGRE YOU ASSHOLE ペーパークラフト Pヴァイン |

歴史が終わったあとのロック。それでも、つづいていくロック。「まだまだ続く/終わるはずの場所も/終わらず遠くでかすんで見える」という“ムダがないって素晴らしい”の印象深いセンテンスは、『ペーパークラフト』に通底するどこまでも終わりのないようなミニマリズムと同期しつつも、もう少し広い意味で解釈することもできるだろう。そう、オウガ・ユー・アスホールというバンドの評価を決定的なものにすることになったこのアルバムには、ロックという音楽に対する極めて冷静な批評的距離と、深い愛情に満ちた盲目的とも言える没入が両立されている。そのギリギリのバランス感覚は、出戸学、馬渕啓、勝浦隆嗣、清水隆史という4人のメンバーに加えて、プロデューサーの石原洋とエンジニアの中村宗一郎を合わせた6人が緊張感を持って育て上げてきたものだと言える。

思い返せば、彼らの挑戦的な三部作は、フランスの批評家であるロラン・バルトの写真論『明るい部屋』を、『homely』の一曲めのタイトルに引用することからはじまっていた。このことの意味は決して小さくないだろう。一義的な理解で言えば、バルトが写真の偶有性のなかにこそ美しさを見出したのだとしたら、“明るい部屋”のあの不穏なイントロが示唆するように、オウガ・ユー・アスホールはその写真論のネガとポジを反転させてみせる。つまり、日常にありふれた「普通のもの」のなかにこそ、暗黒郷へとつづく取り返しのつかない変化の兆候を見出してしまうような、そんな想像力だ。おまけに、この三部作で徹底的に敷衍されたミニマリズムは、その「取り返しのつかなさ」を助長するかのようだ。わかっちゃいるけどやめられない、そんな、なし崩しのムードを催眠的に助長する。なぜなら、ぼくも、あなたも、その「取り返しのつかなさ」の一部だから。「居心地がいいけど悲惨な場所」で暮らす、紙の城の住民の一人だから。そして周知のように、“明るい部屋”のあの不吉なイントロのノイズは、三部作完結編である『ペーパークラフト』の最後、“誰もいない”で再度リフレインするのだった――。

もちろん、オウガ・ユー・アスホールはポストモダンの理論派ではない。むしろそういった説明的な要素をほぼ完全に排除することで、すべての細部に意味を持たせているとすら言える。あるいは、すべては筆者の深読みに過ぎないのかもしれないが。取材を前に、筆者はバンドにとって最初の転機となった08年の『しらないあいずしらせる子』を聴き返していた。俗っぽい言い方をすれば、ずいぶんとエモく感じる。ものの数年で、バンドはここまで遠い場所に来たのだ。彼らの現在の代表曲は“ロープ”という。繰り返す、“ロープ”だ。これをポストモダンと言わずになんと言おう。いわゆるポスト・ロックと呼ばれる音楽が、ロックの相対化を図るどころかひとつのマイクロジャンルとして埋没してしまった惨状を遠目に、オウガ・ユー・アスホールはその歴史の上をたゆたう。

以下の取材は、スカイプを介して行われた。インターネット回線が安定しないため、映像はカット。音声だけが長野県某所の練習スタジオ、田我流いうところの「アジト」から届いてくる。4人はいたってひょうひょうとしていた。

出戸学(Vo,Gt)、馬渕啓(Gt)、勝浦隆嗣(Drs)、清水隆史(Ba)の4人からなる日本のロック・バンド。2005年にセルフ・タイトルのファースト・アルバムをリリースし、2009年には〈バップ〉へ移籍しメジャー・デビューを果たす。2008年制作の『しらないあいずしらせる子』以来は現在に至るまでプロデューサーの石原洋とエンジニアの中村宗一郎がレコーディングを手がけている。2012年の5枚め『100年後』などを経て、2014年に〈Pヴァイン〉より最新アルバム『ペーパークラフト』を発表した。

少なくとも、『フォグランプ』のときの煮詰まり感はないですね。作品を作ることの楽しさをこの三部作で学んだ感じです。(出戸)

■レーベルが変わって、アルバムをリリースして、慌ただしい一年だったと思いますが、アルバムへの反響はどうでした?

一同:うーん。

勝浦:ない。

一同:ははは(笑)

■本当ですか?

出戸:いや、ないこともないんですけど、あんまり耳に入ってこないんですよね。

■『ペーパークラフト』の完成度ってすごいじゃないですか。自分たちで聴いて、どうですか?

出戸:それはまあ、いままでのなかだったら……。

勝浦:いちばんですね。

出戸:そうなるよね。

■変に褒められすぎるのも嫌で、地方に留まる若いミュージシャンもいますが、そういうノイズをシャットアウトするために長野にいるというのもありますか?

出戸:いや、僕たちの場合は、バンドをやりやすい場所を選んでいたら自然と長野になった感じですね。メンバーで話し合って、意見をきいて。もちろん、プロモーションとかのことを考えたら東京とか、名古屋にいた方がよかったのかなと思うこともあるんですけど、前にいたレーベルが「東京じゃなくてもいいよ」と言ってくれたこともあって。メジャーのレーベルがそう言ってくれるなら、東京に行く理由もそんなにないかなと。自分たちで練習スタジオを持てるということが大事で、時間のこととか、お金のことを気にせずに練習できるというのが僕らにとっては大きいんだと思います。メンバーそれぞれが長野に縁があって、知らない土地じゃないというのもあるし。

■2011年の『homely』、2012年の『100年後』、そして今回の『ペーパークラフト』で三部作が完成したわけですが、同時に音楽性も大きく変わりましたよね。そこの出発の部分を改めてお訊きしたいのですが。

出戸:2009年の『フォグランプ』というアルバムで、それまでのUSインディらしさみたいなものを出しきったみたいなところがあって。なにか新しい刺激を注入しないと、バンドの空気もグズグズしそうだなっていう予感があったんですよ。それまではセッションで曲を作っていて、「せーの」で録ったものをみんなで聴き返して、「ここがよかったから使おう」みたいな感じの作業だったのをまず変えてみようと。それで、10年の『浮かれてる人』から僕と馬渕で曲を作るようになって、手法を変えることで少しずつ視界が開けてきた感じですね。

■『homely』以降のオウガって、「プロデューサーの石原洋さんとエンジニアの中村宗一郎さんと組んでから急激に変わった」みたいな、非常にざっくりとした認識を持たれているのかなという気もするんですけど、あのふたりと合流したのは2008年の『しらない合図しらせる子』で、もう何年も前のことなんですよね。

勝浦:バンドが変わった大きな理由として、石原さんと中村さんの存在があると思うんですけど、最初は僕らのUSインディ感をもっと尊重してくれてる感じで、もうちょっと距離があった。

出戸:『浮かれてる人』くらいのときから石原さんが自分で作ったミックスCDをくれるようになって。そこで聴いたりするものが影響しはじめたっていうのもあるかもしれない。

■たとえばどんなものをくれるんですか? 僕が名前を聞いてもわからないかもしれませんが……。

出戸:いや、たとえば「夏用」だったりとか、そんな感じのもありますし、「フレンチ・ポップのベーシック」とかだったらゲンスブールなんかも入ってるし。あとはサイケだったりとか。

清水:ニューヨーク・パンクのコンピとかもあったよね。ノイズもあったし。

勝浦:ノイズもあったし。

出戸:ノイズとか、エクスペリメンタルとか、本当にいろいろです。

■そういうのって、石原さんの気分なんですかね?

馬渕:どうなんですかね。一曲聴いているあいだに次の選曲を決めてるって言ってましたけど。

出戸:そこで聴く音楽が影響しはじめたっていうのもあるだろうし。それまでは石原さんもわりと押し黙ってる感じだったんですけど、『homely』の曲を作っていって、スタジオで聴いてもらったときに、「今回のアルバムはイケる」って初めて言ってもらえて。そこから少しずつ歯車がかみ合いはじめた感じかな。

■リスナーの反応はどう見てました?

出戸:お客さんはどちらかと言うと、昔の僕らを望んでいるのかなとは思っていたんですけど、僕らは『homely』の先をもう少し研究してみたいというのがあって。やりたいことと求められることがマッチしてない感じはありましたね。

■三作品を作り終えて、どうですか?

出戸:3作品を作るなかで、自分たちのやりたい音楽を理解してもらえたんじゃないか、とは思っていますけど。少なくとも、『フォグランプ』のときの煮詰まり感はないですね。作品を作ることの楽しさをこの三部作で学んだ感じです。

ロックなんだけど、同時にロックから離れるためのもの、というか。ロックなんだけど、ロックじゃなくなりたいというか。(勝浦)

■2013年のライヴを何度か観ていたんですが、当時の印象ではノイズ・エクスペリメンタルな方向に行くのかな、と思っていたんですけど、ばっさり切り替えたのには驚きました。だって、〈Shimokitazawa Indie Fanclub 2013〉のライヴとか、怒ってませんでした? せっかくのフェスなのに、2曲やって帰るっていう(笑)。

出戸:とくに苛立ってはなかったですよ。あのときはたしか、「素敵な予感」のオルタナティヴver.と、「ロープ」のロングver.の2曲しかやらなかったので無愛想に見えたかもしれないですけど、あのときはバンドがそういうモードだったんだと思います。

勝浦:むしろ、おもしろがってました。

出戸:そうそう、おもしろがってた。

■ああいうモードには飽きてしまったんですか? インストのロックでもぜんぜんいけるというか、ある意味ではボアダムス的な方向にも行けるんじゃないかと思ったんですけど。

出戸:飽きたとかではなくて、あのモードをCDに作品としてパッケージしようとするときに、作品が自分で想像できなかったというか。全編ノイズみたいな作品は自分でもあまり聴かないですし。基本、歌モノから出られない、みたいなところはありますね。

■そこは今回、訊きたかったポイントなんですけど。

出戸:うーん。

勝浦:でもたしかに、それはポイントかもしれません。出戸くんとかはとくにそうで、自分のやっていることに責任を持つ傾向があると思うんですよ。

■責任?

勝浦:やりたいことにポンポン手を出す人は逆にいま、すごく多いと思うんですけど、出戸くんは自分のなかにちゃんと根づいているものを継続させていくタイプなんですね。聴くものがガラッと変わったとしても、それまでに聴いてきたものを否定したりはしなくて、自分のなかに根っこを持っている。それが責任というか。そういう根っこがないと、そっちでずっとやっている人の作品に比べて嘘っぽくなると思うんですよ。

出戸:そうですね。とくにノイズとかって、その人の生きざまが出ると思うんですよ。仮に同じような音が出ていたとしても、その音のなかにどういう人がいて、そこに思想があるのかとか、そういうものに大きく左右されるジャンルだと思うので。僕らにはそういうのはまだ早いというか、根っこが備わっていないというか。

勝浦くんのリズム感にはミニマルにハマるものがあって。人間が機械に近づこうとするんだけど、どうしても揺らぐじゃないですか。その揺らぎが好きだっていうんですよね。(清水)

■なるほど。そこで出てきたのが、「ミニマルメロウ」だったわけですが。

出戸:去年末の〈リキッドルーム〉のワンマン・ライヴの打ち上げでその言葉が出たのがはじまりです。

勝浦:あれはその言葉を聞いてすぐに「よさそうだな」と思いました。

■音よりも先に「ミニマルメロウ」というコンセプトが先にあったパターンは初めてだったんでしょうか?

出戸:そうですね。音の面で、そういう架空のジャンルみたいな言葉が先にあったのは初めてだと思います。

■「ミニマルメロウ」っていうのも、本当に微妙なバランスでの組み合わせですよね。あんまり対立させて考えたことがない概念というか、実際に出されてみて、「なるほど」という驚きがありました。

出戸:対立する要素というふうに考えていたわけでもなくて。自分たちのなかにあるメロウな要素と、ミニマルな要素を混ぜ合わせてみたことがなかったから、うまくいくのかわからなかったんですよ。それで、一度やってみようと。

■言葉をばらしてお訊きしたいのですが、「ミニマル」というとアート全般にまたがる広い概念ですけど、オウガにとってはどういう概念なのでしょう?

出戸:そこはじゃあ、うちのミニマル担当から(笑)。

勝浦:音楽のことで言うと、ロックなんだけど、同時にロックから離れるためのもの、というか。ロックなんだけど、ロックじゃなくなりたいというか。ふつうのロックをふつうに演奏してもおもしろくないので、リズムの持つ文脈を変えてしまう概念ですかね。ミニマリズムというとよく「テクノ以降」とか言われると思うんですけど、たとえばカンがそうであるように、ロックなんだけどロックではない文脈からも聴けるというか。

清水:あと、ミニマリズムっていうのは、勝浦くん個人の特性でもあるんだよね。勝浦くんは生活の中の趣味というか、服装とか家具とかもミニマルだし。

勝浦:うーむ。

清水:それに、勝浦くんには「機械になりたい」という名言があるからね。

勝浦:それ、言った覚えがないんですけどね(笑)

清水:勝浦くんのリズム感にはミニマルにハマるものがあって。人間が機械に近づこうとするんだけど、どうしても揺らぐじゃないですか。その揺らぎが好きだっていうんですよね。それも、揺らぎ放題というのでもなくて、あくまでも機械に近づこうとしているせめぎ合いから生まれる揺らぎが好きだっていう。それを地で行っている人だから。

取材・文:竹内正太郎(2014年12月26日)

Profile

竹内正太郎/Masataro Takeuchi

竹内正太郎/Masataro Takeuchi1986年新潟県生まれ。大学在籍時より、ブログで音楽について執筆。現在、第二の故郷である群馬県に在住。荒廃していく郊外を見つめている。 http://atlas2011.wordpress.com/

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE