MOST READ

- R.I.P. Steve Albini 追悼:スティーヴ・アルビニ

- Sisso - Singeli Ya Maajabu | シッソ

- interview with I.JORDAN ポスト・パンデミック時代の恍惚 | 7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回

- seekersinternational & juwanstockton - KINTSUGI SOUL STEPPERS | シーカーズインターナショナル&ジュワンストックトン

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 忌野清志郎 - Memphis

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

- interview with Yui Togashi (downt) 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド | 富樫ユイを突き動かすものとは

- Claire Rousay - Sentiment | クレア・ラウジー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- interview with Anatole Muster アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 | アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- Overmono ──オーヴァーモノによる単独来日公演、東京と大阪で開催

- interview with Sofia Kourtesis ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 | ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- 角銅真実 - Contact

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも

- great area - light decline | グレート・エリア

- Columns Kamasi Washington 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 | ──カマシ・ワシントンの発言から紐解く、新作『Fearless Movement』の魅力

- Kavain Wayne Space & XT - YESYESPEAKERSYES | RPブー

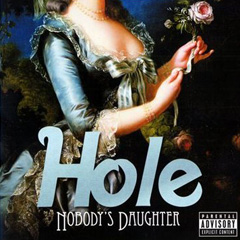

Home > Reviews > Album Reviews > Hole- Nobody's Daughter

安盤の箱からホールを見つけ出すことはそう難しいことではない。特価表示され、もはや防犯タグすら外され、ヤニで汚れ、破損したケースもごろごろと混じる、いわゆる中古屋の"餌箱"のなかには、けっこうな確率でグランジの名盤『リヴ・スルー・ジス』が混じっているものだ。それはホールに、コートニー・ラヴに、まことに似つかわしい。くすんだ安盤の山と、たくましく不屈なコートニーのアゲハ姿。なかなか気の利いた皮肉ではある。それを見るかぎり、彼女には永遠的な輝きがあるというように思えるからだ。

1998年発表の『セレブリティ・スキン』以来、12年振りとなるホールの新作『ノーバディーズ・ドーター』がリリースされた。もともと流動的なメンバー編成だったが、本作にはコートニー以外にオリジナル・メンバーはひとりも参加していない。スマッシング・パンプキンズのビリー・コーガン、ジェイムス・ブラントのプロデュース等で有名な元4ノン・ブロンズのリンダ・ペリーとの共作を軸に、英サイケ・ポップ・バンド、ラリキン・ラヴのミッコ・ラーキンをギターに迎えている点がトピックとなるだろうか。

音は、とにかくグランジだ。時代がかったディストーションに懐かしさを感じる人は多いだろう。ラリキン・ラヴなど"テムズ・ビート"を謳われていたものだが、ミッコ・ラーキンのギターにはその影もない。昏く重いギター・リフの奥から、ドラマチックなメロディが這い上がってくる。

冒頭の表題曲"ノーバディーズ・ドーター"はグランジの教科書のような曲だ。8分音符でルート音をなぞる、単純でぶっきらぼうで、力強いベース。コートニーのひび割れたシャウト。ニルヴァーナはもちろん、ダイナソー・ジュニアにもパール・ジャムにもR.E.M.にも通じる。ニルヴァーナへの参加願望があったというショーン・レノンのファースト・アルバムにも、こんな曲があった。続くシングル曲"スキニー・リトル・ビッチ"にも、はっきりとニルヴァーナの輪郭がうかがわれる。彼らの影響力は計り知れないが、フォロワーということになるとほとんど知らない。やろうとすると似過ぎてしまうのではないかと思う。「ニルヴァーナのようだ」と言われるのは、ロックをやる人間にとっておそらくかなり居心地の悪いものであるはずだ。シューゲイザーならいざ知らず、ニルヴァーナに、とくにカート・コバーンに似てしまうということに対して、多くの人は何か畏れのようなものを抱くのではないだろうか。直伝と言うべきか、ここまで臆面もなくそっくりな曲を書けるのは、彼女の特権かもしれない。

米インディ・ミュージック批評サイト『ピッチフォーク』は、名物の点数制新譜レビュー欄において、本作を2.9点という驚くべき低評価で迎えている。

「ギターは時代遅れで、品がなく、大げさすぎて、どの曲もグランジへのノスタルジアというよりは戯画化されたロックだというふうに感じられてくる。(略)ラヴの音楽を生き生きとさせるために、浮薄さや狂暴さ、ユーモアやトラウマといった彼女の心の原野(Wilderness)を求めるのは欲張りだろうか? それ以上に私たちは何を彼女に求めることができるだろう? だが、『ノーバディーズ・ドーター』はものすごく平凡だ」

執筆者のAmanda Petrusich(アマンダ・ペトルシクと読むのだろうか)は、コートニーの"お騒がせセレブ"としてのキャラクターが持つ両義性を鋭く観察しつつ、本作の音楽的な野心の薄さと、自己模倣的なポーズに堕してしまったそのキャラクターのために、彼女本来の魅力が削がれてしまっているということを指摘したいのだろう。いずれももっともである。

しかし、彼女自身の魅力という点では我々国外の人間のほうが受け入れやすいのかもしれない。タブロイド的な需要を引き起こすとはいえ、彼女はやはりロック・スターであるように見える。ケイト・モスの写真と並べてみればいい。コートニーがロックをファッションに利用しているなどとは言えまい。彼女はロックの内側を生きている。音楽的な深みこそないが、決して人に作らされ、歌わされているのではないということは、終曲"ネヴァー・ゴー・ハングリー"を聴けばよくわかる。シンプルな弾き語りの、フォーキーなナンバーだ。メロディがしみじみとよく、ほとんど男性のような声で疲れきったように歌われる短い曲。手許のEU盤、国内盤ともにボーナス・トラック扱いになっているが、この曲が最後になければアルバムの評価も何割減かで下がるのではないだろうか。

とはいえ、実質的にコートニーひとりのホール新作というインフォメーションにそう熱くなれるわけでもない。期待しないで聴いたらわりとよかった。1曲目がおそらくアルバムのピークだけれど、ラストもよかったし、1枚通して悪くない作品だったな。というのが大方の意見ではないかと思う。10点満点で5~6点。だからコートニーに対する期待や愛着という点では、アメリカのリスナーの方が大きいのだろう。2.9点とはそういう点数である。

彼女はこの後どうしていくつもりだろうか。成長し美しくなった愛娘フランシスの親権を奪われ、同居を拒否されるなど、もう若くはないコートニーにとって痛々しいゴシップが続く。本作のジャケットはマリー・アントワネットの肖像だが、首から上がない。若き日の放恣と馬鹿騒ぎが、いずれ手痛いしっぺ返しとなって過酷な結末を招き寄せるという王妃の悲劇を、自らに重ねたものだろうか? ミッコ・ラーキンはさしずめフェルセンといった役割になるのだろうか? "ノーバディーズ・ドーター"というタイトルは、マリア・テレジアという巌のような、出来過ぎた母親を持ち、きわめて政治的な重要性を背負って大国に嫁がされ、歴史の犠牲となった彼女へのオマージュであるようにもとれる。かの王妃を描く筆は、現在に至っても決まって彼女の本能的な直感の鋭さや魂の自由さと、それが引き起こすゴシップに言及する。それは彼女のいちばんの魅力であるように描かれるのだが、前掲のレヴューにおいては、コートニーのなかに似たものが見つめられている。がらくたのようになったとしても、彼女には人の目を引くものがあるだろう。餌箱のマリー・アントワネット。画になっている。

今年はペイヴメントが復活した。ダイナソー・ジュニアのJ.マスシスはまた新たなバンドを始動させたし、スマッシング・パンプキンズも来日する。ヨーロッパやオーストラリアではここ3年ほどグランジ・マナーな新人バンドが続々と現れており、本場USでは、ローファイ再評価という少し屈折した形で、90'Sロックの見直しが進められている。アナログ盤の価格も上昇傾向だ。計算があったかどうかはわからないが、ホールの新譜というのはこの気運に乗じている。90年代のホログラムはいまという時代にどのような物語を描き出してくれるのだろうか。それは、今後10年にとって有効なソースを含んだ物語となるのだろうか。

橋元優歩

ALBUM REVIEWS

- Sisso - Singeli Ya Maajabu

- seekersinternational & juwanstockton - KINTSUGI SOUL STEPPERS

- Claire Rousay - Sentiment

- 角銅真実 - Contact

- great area - light decline

- Kavain Wayne Space & XT - YESYESPEAKERSYES

- valknee - Ordinary

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

DOMMUNE

DOMMUNE