MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- Jeff Mills ——ジェフ・ミルズと戸川純が共演、コズミック・オペラ『THE TRIP』公演決定

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース

- R.I.P. Amp Fiddler 追悼:アンプ・フィドラー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル

Home > Reviews > Sound Patrol > The 10 Best Singles/EPs of 2018

このサウンド・パトロールというコーナーは僕にとって非常に思い入れが深いコーナーである。よく読んでいたのは、かれこれ7年ほど前のこと。レコ屋へ行っても「何聴いていいかわかんねーよ」と大量のシングル盤を前にして怯えていた当時、野田努が主に書いていたこのコーナーは、いま人生を傾けるべき音を教えてくれるマイル・ストーンだった(その形式を踏襲し、持っている盤の写真は自分で撮った。ジャケではなくラベルを優先している)。

2018年。データやサブスク形式が主流になってもエレクトロニック/ダンス・ミュージックはシングルやEP(1ー3曲入りの音のカタマリ)をいまだに必要としている。産業構造を俯瞰してみてれば、いまさらいうまでもなく、技術革新などによって、制作、それに付随する労働パターン、さらには「消費」スタイルが現在確実に変わりつつある。けれどもシングルやEPはヴァイナル以外の購入/再生の選択肢が増えただけで、「12インチに収録できるくらい少ない収録曲」というコンセプトは30年前とさほど変わってはいない。なぜか。シングルは最初から「高速」で動いてきたからである。シングルやEPはプロデューサーに浮かんだアイディアを比較的ハイスピードで形にすることを可能にさせる。ゆえにシングルは時代のモードを即座に反映することができる。ゆえに発売されたばかりのシングルは新しい。ゆえに、シングルはいつまでも素晴らしくてカッコいい。ゆえに、シングルには耳を傾けなければならない。

今回のサウンド・パトロールでは、今年リリースされたシングル/EP(リイシュー含む)を10枚ピックアップしてみた。民主的なプロセスを経て選んだわけではないが、行く先々のクラブで吸収した人々の躍動(ヴァイブス)は、それ相応に反映されているだろう。住んでいるロンドン、訪れる場所になった東京、マンチェスター、ユトレヒト、モスクワ、浜松のクラブでインスピレーションを与えてくれた人々に感謝する。

可能な限り盤で聴いたものを選んだが、データで聴いたものもある。並びは順不同である。それぞれが別の方向を向いているので、ランキング付けは不可能だった。そのどれもが見逃すことができなかった秀作たちだ。感覚を大いに奮い起たせる10枚といってもいい。レアなものを選んだつもりはない。このすべては、あらゆるひとびとに開かれている音楽だ。

Object Blue - Do you plan to end a siege? - Tobago Tracks

ロンドンの物質世界でオブジェクト・ブルーの存在が確認されるようになったのは3年ほど前のことで、2018年はその大きな飛躍の年となった。2017年にブリストルで行われたこの「青い物体」によるライヴの1時間のオーディファイルは、その特異性を捉えるモーション・キャプチャーとして機能している。そこでは無光状態で合生するオウテカのライヴでサウンドが全感覚器官をハックしていくのと同種の凶暴性や、UKベース・ミュージックの低域60ヘルツ付近に設置された身体を捕獲するマジックが確認された。今年ロンドンの〈Tobago Tracks〉からは、そのデビュー作が到着。EPの各所で女性の音声マテリアルが分裂と融合を繰り返し、それがグラニュラー・シンセで視覚的にコンピュータライズされた周波数テクスチュアと絡まり、ダイナミックな律動性を形成する。この美学は他者を大きく圧倒している。オブジェクト・ブルーは自身をテクノフェミニストと呼ぶ。哲学者ダナ・ハラウェイは機械と人間の混合が進む現代を考察しサイボーグフェミニズムを起動させた。それをサウンド面から更新するように、このデータ・リリースの三曲は、テクノ化された、つまり技術によりラディカルな空気振動へとトランスコーディングされた無形の「身体」を経由して、フロアの女性たちに変革をもたらさんとする。あるいは、彼女たちこそがその変革の主体であり、サウンドはその周囲のすべてを取り込んでいく。ウジェヌ・グリーンの映画『ポルトガルの尼僧』から引用されたというタイトル「包囲戦を終わらせるつもり?(Do you plan to end a siege?)とは、ジャンヌ・ダルクが突破したオルレアンの包囲を指している。

Pavel Milyakov aka Buttechno - Eastern Strike - RASSVET records

2018年、ロンドンのカルヴァータ22というアートスペースで『Post Soviet Vision』というソ連解体以降の旧ソ連圏の若者文化を追った美術展に、『オレフォヴォ』と題された作品が展示されていた。ブリューゲルの絵画『雪中の狩人』にロシアのモスクワ郊外のオレフォヴォ地区に立ち並ぶブロック(集合マンション)をコラージュしたそのビュジュアル作品を作ったのは、デザイナーのパベル・ミリヤコフ。彼の音楽プロデューサーとしての名をバッテクノと呼ぶ。「郊外」はソ連解体以降の都市文化においても重要なタームであることを端的に示した作品だ。ミリヤコフはファッション・デザイナーのゴーシャ・ラブチンスキーのショー音楽を手がけていることでも知られており、今作はその2018年AWコレクションのために制作された。A面はトランシーなノンビートのシンセループあるいはインプロ集。ロシアのレイヴの遺産の探求がテーマにあるというが、その手法はダンス・ミュージックのブレイク部分をつなぎ合わせたロレンツォ・セニの影響か。 B面はダブステップ以降のUKベース若手世代が思わず唸るビートである。ミリヤコフはとても研究熱心な作り手だ。テレンス・ディクソンやエイフェックス・ツインを丁寧に聴き、クラウトロックにも関心を向け、2017年に〈TTT〉から出たEP「Super Sizy King」にはその成果が溢れている。普段からハード機材をよく使っているようだが、本人に問い合わせたところ、今作はラップトップでピュアデータをメインにすえて制作されたとのこと。スタイルを横断する。ここに重要な学びの精神がある。A面冒頭曲が『i-D』が制作したゴーシャのドキュメンタリーで流れた時の、新しい時代の幕開け感が凄まじかった。「Rassvet」とはロシア語で「夜明け」の意味である。彼をよく知るモスクワの友人は「それは言い過ぎ」というけれど、東の郊外からはじまるサウンド革命に、ついついブリアルを重ね合わせてしまう。

Nkisi - The Dark Orchestra - Arcola

チーノ・アモービによれば、〈NON Worldwide〉の当初のコンセプトはンキシによるものだという。アフロフューチャリズムの文脈で分析されることもある同レーベルだが、彼女の関心は未来というよりも、そのアフロの起源、あるいはアフリカの民族に伝わるコスモロジー(宇宙論)に向いている。今年リリースされた〈Non〉のコンピレーションに収録の“Afro Primitive”は、過去としての起源に向かうというよりも、その起源で生まれた原始的なレンズを通して、現代を覗き見るようなトライバルテクノ・トラックだった。 今年の3月に〈Warp〉のサブレーベルである〈Arcola〉からリリースされたこのEP「The Dark Orchestra」の表題曲は、プリミティヴなミニマル・ループであるというよりも、ダイナミックなヘヴィ・トラックである。ブラックではなく、光が差し込まないダークという概念をンキシはチョイスする。冒頭の数分のシンセの重層から突如場面が切り替わり、宇宙の暗黒面から大量の隕石が落下するかの如く連打されるリズムは圧巻である。曲名からサン・ラーを思い浮かべる人も多いのではないだろうか。ダンス・トラックのルールを度外視した暴力的速度の祭典“Violent Tendencies”、強力なサイケデリアが襲撃する“G.E.O”、ハーフステップ的ガバの突然変異“Dark Noise”。安易に聴かれることを拒否する、新たなテクノの地平である。2018年の1月には、リー・ギャンブル主宰の〈UIQ〉から彼女はデビュー・アルバム『7 Directions』をリリースする。このアルバムが参照し、彼女が本人名義メリカ・ンゴンベ・コロンゴのインスタレーション活動で調査をしたバントゥ-コンゴのコスモロジーによれば「聞くことは見ること、見ることとは反応すること/感じること」である。ここにはX-102にもドレクシアにもなかったアフロへの、あるいは音へのアプローチがある。ンキシが切り開くダーク・テクノは、明日のシーンの方向をどう変えるのだろうか。

Raime - We Can’t Be That Far from The Beginning -RR

ダンス・ミュージックにおけるサウンドの共進化である。レイムがついに始動させた自身のレーベル〈RR〉からの一発目。タイトルを少し意訳せば「俺たちがハナっからそんな行き過ぎるわけがない」となる。数年前、ワイリーによるドラムをトラックから抜き去る手法、通称デビルズ・ミックスの発展系とされるスタイル、無重力グライムが脚光を浴びた。レイムのこの12インチもその延長線上で捉えることができるかもしれないが、これは重力の塊のように聴こえる。“In Medias Res”は冒頭でリズム的展開を見せるかと思えば、「とても怖い」、「私は疲れた」とピッチを変調されたループとともに、ビートは引き裂かれる。そこに放たれるサウンドは何か引っ張られるように視界から消えてゆく。ベースと言葉が落下を続ける。低音とエフェクトを通された金属音、「ちょっと度が過ぎたかも」というセリフの抜粋ではじまる“Do I Stutter?”では、裁断された声が遠近法やリヴァーブといったエフェクトを通される。静寂と進行性キックで何かを語ろうとするも、聞き手にそれがなめらかに届くことはない。このアプローチを継承した形で“See Through Me, I Dare You”では、空間そのものが鋭利な刃物に思えるほど際立つ。前半は緊張を煽り、中間でメタリックな旋律が一瞬の希望を見せ、アブストラクトな形状のビートが追従し、最後はそれがストリングスの濃霧に消える。『RA』の今作のレビューでも触れられているが、マーク・フィッシャーは生前、レイムにインタヴューを行っている。パーソナル、カルチュラル、ポリティカルさの不可分性を踏まえた上で、そのすべてに働く無意識を描き出そうとするレイムの姿勢がそこでは語られている。重力、あるいは現実に無意識が引き寄せられていく段階、つまり言葉が言葉になる容態を覗き込むことができたら、きっとこんな音が鳴っている。

Docile - Docile - The Trilogy Tapes

ダークにも、B級にも、ロウにも、ドレクシア学派にも自由に変形する今日のテクノ・アンダーグラウンドにおいて、ひときわ神秘的かつソリッドなビートを生み出しているプロデューサーがジョン・T・ガストである。個人的な2017年のベスト・シングルは、彼が〈Blackest Ever Black〉から出した「wygdn」で、アンビエントとダンスホール的メランコリアで構成された10インチは、一瞬にしてレコード店から姿を消しクラブへ投下されていったのを記憶している。ガストは今年、ンキシとのプロジェクトであるコールド・ウォーを始動させているが、ここで取り上げるのはトライブ・オブ・コリンとのユニット、ドーサイルである。ライダー・シャフィークのスポークン・ワードのようにリズムは魔術的にとぐろを巻く。デジタリティを醸し出すドラムキックは、おそらくはトライブ・オブ・コリンが操るMC505で生成されたものだろう(彼のライヴ機材群はMC505を主軸に組み立てられ、テクノでMCが飛び入りでラップをする! 同機はMIAのファーストに使われたことでも有名)。ノンビートで静かに奈落へと降下し、突如キックが重力を発生させ、スネア、タム、クラップがシンプルにグルーヴを生み、シンセが耳元で息を吹きかけるA面の“Docile 7”。裏面で行き場を失った怒りが、躍動するベースライン、金属の鳴き声、メランコリックなメロディとともに押し寄せる“Empty Fury”。最後の“Jonah Reprise”は間延びしたサイレンがベースとともに響く漆黒のアンビエントだ。ラベル上で彼らの顔はカットされている。見えないこと、ダークであること、パワフルであること。彼らはじつに素直(docile)に、それらを並列させクラブに黒い炎を生み出してしまった。

Mars89 - End of the Dearth - Bokeh Versions

マーズ89の存在を僕は5年ほど前から知っている。コード9×ブリアル・ミックスがネオ・トーキョー感を放っているという文章を読んだが、そっちよりも僕は彼のプレイにそれを感じる。マーズ89は会った時からすでにまだ到来していないネオ・トーキョーの住人だった。トラップがかかるメインフロア上空のサブルームで、アンダーグラウンドなR&Bや初期シンゴツーをプレイする姿は、荒廃するキャピタル・シティを自由に走り去るライダーのように見えたものである。近年、ザ・チョップスティック・キラーズ(現:グッド・プロフェッツ)などでの活動を通し、そのモード感覚はトライバルやUKベースを軽やかに吸収。加えて、ユーモラスで危険な遊び方を練磨し、その成果がNOODSラジオにおける縦横無尽な選曲のトランスミッションから聴こえてくる。2018年にブリストルの〈Bokeh Versions〉からリリースされた3枚目が本作EP「End of the Death」である。アートワークのカプセルは快楽用ではなく、この異世界ソニック・フィクション的音像へアクセスするための装置だろう。BPM110のネオ・ダブビーツが思考の速度を奪う表題曲は、ミイラ化したリズムマシンを召喚し、続く “Run To Mall”ではそのドラム・ロールが銃声に倒れるまでループされる。その渇きを潤すかのように、“Visitor from the Ocean”では水面化のマイクが拾っているかのようなシンセとベースがあなたに休息を許す。“Random Coherence”においては不可視的サブベースがDJピンチのいう「ブラック・スポット」を刺激。終曲“Throbbing Pain”は和太鼓と幽霊の声が共生し、左右に揺れるハットが火花を散らす。このサイファイホラー・ダブは誰にも似ていない。死の終わりの向こうに浮かぶ火星から届いた傑作である。

Loidis - A Parade, In The Place I Sit, The Floating World (& All Its Pleasures) - anno

頭から視聴して驚き、すぐに購入した。調べてみたら、ホエコ・Sの別名義だということでさらに驚いた。フォー・テットはあまりの良さに二枚買ったといっている。最初のマジックはまず一曲目 “A Parade”の冒頭部分だろう。スローにループされるサウンド・マテリアルから、このレコードが33回転なのか45回転なのか判別できる人間はまずいないだろう。そこにキックが入り、一定のタイム・モードが世界の進行を決定づけ、最小限かるインプロバイズされたシンセが複合かつ単発的に動く。全員で一点を目指して各マテリアルが鳴るというよりも、そのそれぞれがバラバラにかつグルーヴィに同時進行(パレード)していく絶妙な統一感のなさが自由を感じさせる。裏面の“The Place I Sit”においては、この盤におけるヒプノティックなムードの強度が最高潮に達する。低音域で穏やかになるパーカッションと、意思を持っているかのようにうねる高音域のループが、艶やかにファンクする。同面終曲の“The Floating World (&All Its Pleasure)”では、アンビエントで展開されるベースとハイハットの会話にキックが合流し、FMシンセ的な金属音のにわか雨が降る。この12インチのヘイジーなアンビエンスは、アクトレスのそれとは異なり視界を遮ることがなくクリアであり、クラブのサウンドシステムの開放的美学とベッドルームの閉所的快楽の間に浮世を創出している。

Joy O - 81b EP - Hinge Finger

ジョイ・オービソンが自身のレーベル〈Hinge Finger〉から出した2018年唯一の12インチである。今年はマルチ楽器奏者にベン・ビンスとの共作「Transition 2」が〈Hessle Audio〉から出ているが、サウンド・デザインの面では僕はこちらの「81b EP」 に惹きつけられた。一曲目の“Seed”はジョン・T・ガストの墓場のメランコリアや、ンキシのダーク・テクノにも通じる。上部でこだまする粒子的ブリップ音は次曲の“Coyp”にも引き継がれ、ダンスホール的ベース・キックの悦楽が足元を揺らしている。ギターのミュート・プレイのようなシンセが特徴のアンビエント“Tennov6teen”は、以前のオービソンのスタイルにはなかった砂漠に置き去りにされたような焦燥感を生む。“Belly”はリチャード・D・ジェイムスのアンビエント・テクノを想起させるような、透明度の高いグルーヴを創出。“Sin Palta”はジョイ・オーが得意とするヴォイス・サンプルのループが、全曲のアンビエンスをストレートなリズム・ストリームで流れる。最後の“81b”はスローなテンポでベースが上下に跳ね回り、上記の曲の渇いた透明なアンビエンスそれを支え、ブレイクで崩壊するシンセが耳を奪い続ける。オービソンは無法レイヴと都市世界者のテクノをつなげる重要プレイヤーであり、ロンドンのトップDJである。だがこの12インチには、かつての姿ははっきりとは出現しておらず、異なるモードへ向かっていることが示唆されている。ここで彼はさらなる進化を遂げようとしている。その姿勢はエスタブリッシュすることなく、暗闇のコウモリのようにテクノのワイルド・サイドを飛んでいるようだ。

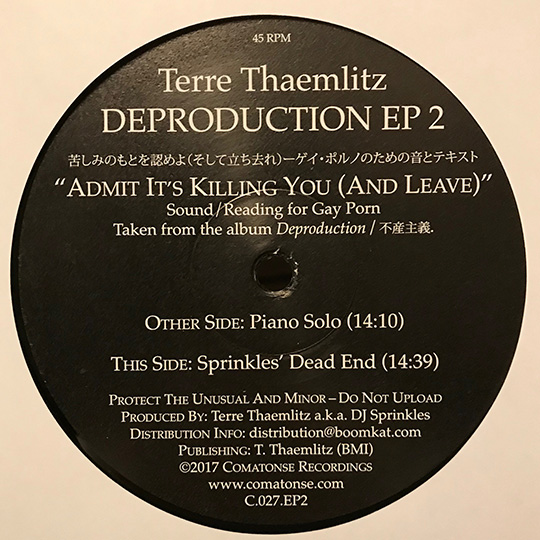

Terre Thaemlitz, DJ Sprinkles - Deproduction EP 2 - comatonse recordings

米国出身川崎在住のミュージシャン/ジェンダー理論家のテーリ・テムリッツがアルバム『Deproduction』を自身の〈comatonse recordings〉からリリースしたのは2017年の12月である。43分の2曲と、そこから抜粋されたピアノ・ソロ、そして彼自身のDJスプリンクルズ名義による3曲のリミックスが収録された一枚のSDHCカードと、10枚のインサートで発表された。

まず同作のコンセプトを説明する。フェミニストとクイアによる核家族の批判的拒絶の現状に今作は焦点を当てている。現在、欧米を中心に核家族という西洋の伝統的価値観がLGBTの家族観に積極的に取り込まれはじめている。元来、クイア側は、その核家族観に抵抗する形で、意図的に親になること、あるいは家族を持つことの放棄を行っていた。「Deproduction」、不産主義。それは多様性をラディカルに捉え直す実践でもある。だが現在のLGBTにおける核家族化の普及の流れにおいて、不産主義はただのエゴセントリックなものとしてみなされてしまう。テムリッツはそこに注目し、音源、ビデオ、それからテキストによって、西洋的ヒューマニスト観の闇を不産主義の側から描いている。(レーベルのHPに詳しい説明がある: https://www.comatonse.com/releases/c027.html)。

2018年、このアルバムから二枚のEPがカットされた。リリースはヴァイナル・オンリー。ここで取り上げるEP2には各約14分の“Admit It’s Killing You (And Leave)”のピアノ・ソロとスプリンクルズによるハウス・バージョンが収録されている。ハウス・バージョンに針を落とすと、湖面に落ちる雨粒のように澄み渡るハイハットの幻覚と、そこに反射するピアノが流れてくる。それに加え、静寂のなかで跳ねるベースを基調に、異なるシンバル、パーカッション、ストリングがリズムを彩る。ときとして落ちる、優しく深いリバーブに覆われたリムショット。完璧なトラックである。裏面のソロピアノも非常に美しい。(俗な例だと言われるかもしれないが)キース・ジャレットの『ケルン・コーサート』の陽気な部分をそぎ落とした、かといって隠が増幅されているわけでもない旋律。どこにも着地しようとしない、不安定なグライダー飛行のアンビエンス。これほど議論と癒しを聴き手にもたらした12インチを僕は知らない。このシングルを手にしたとき、炎上していたのは杉田水脈衆議院議員の「LGBTには生産性がない」発言である。勘違い野郎はことの本質を常に取り逃がすことしかできない。テムリッツの批判的美学はその現状において輝きを増しているのは間違いない。ここでは長くなってしまうのであまり踏み込まないが(実は僕もまだアルバムを聴けていないとうこともあり)、リリースから一年経ってしまっているものの、この作品は木津毅を切り込み隊長に据え、しっかりと論じられなければならない。

最後に、リミックスでループされるコメディ風の英語のスポークン・ワードに触れる:「彼らは従来的な家族で、ただその周囲にいるだけのゲイのひとびとから非難を浴びていた。というのも、彼らの考えが家族観を腐敗させると思っていたからだ。その家族は「他に別の考え方があるって?」という感じだ。それで、彼らはバラバラになった」。前後の文脈がなければなかなか理解するのが難しいセンテンスだが、ラベルの和訳タイトルが参考になる。伝統的な家族は、その「苦しみ」、つまり自分たちが直面する問題点がその家族の構造にあるかもしれない現実を認めようとしない。彼らが恐れる不産主義的なバラバラになる生き方(立ち去ること)が、その解決になることだってありえる。ここでは、そんな風にして、伝統的な家族が絶対的であるとする西洋の核家族観が揺さぶりをかけられているのだろう

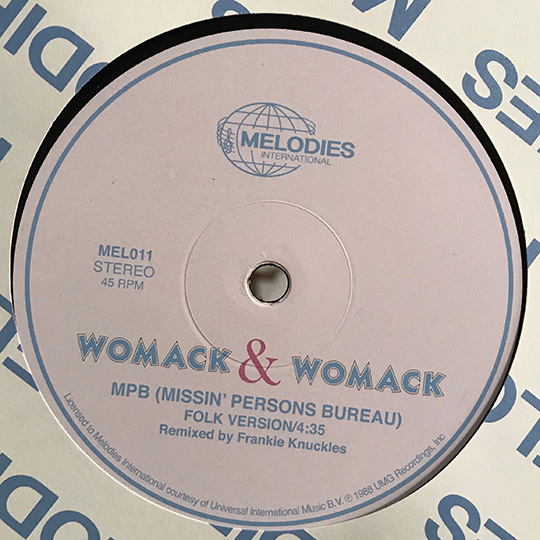

Womack&Womack - MPB (Missin’ Persons Bureau) - Melodies International

2018年ベスト・リイシューはコレ。僕が初めて聞いたのは5月のこと。この頃、ベンUFOがオールド・ストリートにあるクラブのXOYOで13週連続のレジデンシーDJを務めていた。あの日はブラワンとパライアからなるユニット、カレンが出演した回だった。つまり、ハードなテクノの激流が午前2時を破壊した日である。その後3時くらいにデックに戻ってきたベンがもう2時間ほど回して、その夜最後のシメにこれをかけた。開始数秒のディレイがかかったギター・ストロークが鳴った時点で時間の流れが直線から凹凸になる。もう数秒経過、甲高い声と囁き、ファンキーなギターが入る。ダブ、空間がねじれる。ビートはない。残像とともに美しいコーラスが始まり、明らかに他のパートとは異なる強度のベースが重力を変える。そして、爽快なドラムが4月中旬の風のようにすっと入ってくる。あとはこの繰り返し。数分後には夜が終わって欲しくないと強く思っていた。フランキー・ナックルズ(1955-2014 RIP)がウーマック&ウーマックの88年作 “MPB(Missin’ Persons Bureau)”のリミックス盤を〈Island〉から出したのは1989年、 “Your Love”の2年後、 “The Whistle Song”の2年前のことである。オリジナル盤が高騰しまくる約30年後の5月にこの名作をリイシューしたのはフローティング・ポインツ主宰の〈Melodies International〉で、オリジナル盤のマスター・テープから二曲ピックアップし「A Side: Paradise Ballroom Mix/ B Side: Folk Version」として12インチ45回転にまとめられた。ベンUFOが流したのはB面のフォーク・ヴァージョンだ。シルキーで、低音がぶっ飛んでいて、ダブ・サイエンティストから全盛期のカンまでもが想起される音響マジックは時間/空間の非現実性をフロアで増大させる。そして何よりも大事なことは、これは偉大なる失恋歌であり、ハウスのゴッド・ファザーはそこだけは非現実化しなかったということだ。ヴォーカルは今日も朝飛び起きると行方不明者捜索局に電話をかけ、愛する人がいなくなっちゃいました、と問い合わせ続けている。

文・選盤・写真:髙橋勇人

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE