MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > そもそも私たちに「音楽」だけを純粋に聴くことはできない- ──ダニエル・クオン、概評

ダニエル・クオンを知ったのは3年か4年前のこと。都内の小さなライヴ・スペースで行われたイヴェントで、出演者のひとりがたまたま彼だった、という些細なきっかけだった。詳細は曖昧だが、ギターを抱えて椅子に腰かけ、少し訛りを含んだような英語詞で――時おり日本語も織り交ぜながらゆったりと歌い上げる、といった調子で、あくまで印象は典型的なシンガー・ソングライターのそれだったはずと記憶している。そして、そんな彼のインティメートな弾き語りに当時の自分が重ねて見ていたのは、たとえば王舟やアルフレッド・ビーチ・サンダルの北里彰久、あるいはパワフル・パワーの野村和孝といった、これもちょうどその頃に近い圏内でたびたび演奏を見る機会に恵まれた同じシンガー・ソングライターたちの音楽だった。

もっとも、その時すでに彼は日本でのレコーディングを経験済みで、さらにこの少し前(2010年)にはファースト・アルバム『ダニエル・クオン』を日本でもリリースしていたことを自分は後になって知るわけだが。ともあれ、そんな彼の音楽が、あの頃の東京の――あえて言えば東京のインディ・シーンの風景にとてもよく馴染んで聴こえたことを思い出す。

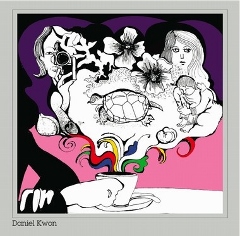

ダニエル・クオン『ダニエル・クオン』

(Motel Bleu / 2010)

といったダニエル・クオンについての個人的な原体験を記憶に留めていたこともあり、その数年後に次作の『Rくん』(2013年)を最初に聴いたときはすっかり意表を突かれた。かたや、ひとつ前の『ダニエル・クオン』は、ざっくりと言えばいわゆる弾き語りがメインで、ギターとピアノを中心に練られた演奏とウォーミーな歌声に、彼自身が敬愛するというエミット・ローズやポール・マッカートニーはおそらくもちろんのこと、ランディ・ニューマンやハリー・ニルソン、トッド・ラングレン等々の耳慣れた名前を連想したくなる一枚、というのが順番を前後して後日聴いたところの雑感。いまだったらトバイアス・ジェッソ・Jrなんかとも並べて聴きたい、70年代のシンガー・ソングライターの系譜を窺わせるグッド・メロディとグッド・ソングが詰まったアルバムだったが、対して、『Rくん』も基本的には弾き語りがベースではあるものの、その冒頭いきなり飛び込んでくるのは、ジョン・フェイヒィも思わせる緩やかなギター・アルペジオではじまる『ダニエル・クオン』のオープニングからは想像外の、ハーシュ・ノイズのように耳を劈く雨音(?)のサンプル。そして以降、ナレーション、館内放送、逆再生したような効果音、自然音や生活音の類、はたまた「AMSR」風の細かいブツ音が曲のいたる箇所で顔を覗かせ、なにやら奇想めいた気配が醸し出されていくのだった。

ダニエル・クオン『Rくん』

(R / 2013)

Amazon

もっとも、その手の演出は『ダニエル・クオン』でも一部に散見でき、相俟ってそこには初期のデヴェンドラ・バンハートにも通じる仄暗さ、あるいはフリー・フォークが幻視したサイモン・フィンやティム・バックリーへの愛着、さらにはピーター・アイヴァースやロイ・モンゴメリーのウィアードなサイケデリアに対する好奇心さえ聴き取れなかったわけではない。が、『Rくん』においてはそうした、一見ジェントリーな歌いぶりの裏にある種の衒いのようなものとして見え隠れしていたアウトサイダーな嗜好が横溢していて、その深い綾のように刻まれたツイステッドなポップ・センスはさながら、〈ポー・トラックス〉に発掘された頃のアリエル・ピンクかその師匠筋にあたるR・スティーヴ・ムーア、いやいやジョー・ミークやレイモンド・スコット、ブルース・ハックあたりのカートゥーン趣味も思わせる感触に近い、と言ったらさすがに印象論で解釈を広げすぎだろうか。エレクトロニックな音色が増えてループも活用されたテクスチャーは、それこそフォークとアンビエントやニュー・エイジとの間、言うなればノスタルジアとヒプナゴジアとの間を揺れ動くようで、それが2013年の作品であるという理由から強引に何かに紐付けさせてもらうとするなら、ジェームズ・フェラーロと〈ビア・オン・ザ・ラグ(Beer On The Rug)〉のYYUを両隣に置いて鑑賞したくなる代物――というのが、はなはだ一方的だが『Rくん』に対する個人的な評価だったりする。

ダニエル・クオン『ノーツ』

(Pヴァイン / 2015)

Amazon

そんな驚きが先立った『Rくん』と比べると、まずはより歌にフォーカスが当てられた、という印象も受ける新作の『ノーツ』。ケレン味たっぷりのファルセットやスキャット。旋回するコーラス。いろんな種類の楽器がにぎやかなアンサンブルを奏でるなか、時おり主張するエレキ・ギターが妙に可笑しい。けれどもちろん、『ノーツ』にはそうした歌や演奏以外の音も相変わらずたくさん詰め込まれている。遠くで聞こえる吹奏楽や子どもの合唱。果実をかじったり葉物を切ったりする音。ぐつぐつと沸騰した鍋。踏切の警笛音や商店のブザーといった雑踏のBGM。そうして音楽と多様な具体音が織りなすレイヤーを聴きながら、ふと、ある高名な音楽家の「ミュージサーカス」という作品のことを思った。それは、大きな建物のなかだったり公園のようなひとつの空間を舞台に、異なる音楽やパフォーマンス、多くの出来事が同時に行われるという、一種の演劇的なイヴェント。まあ、そこまで大掛かりではないまでも、しかし、ダニエル・クオンの音楽もまた聴いていると、さまざまな場所から音が立ち上り、互いに無関係であるようなそれらが結ばれることで、縁日的とでも言いたい愉快な光景が姿を現し目の前に迫ってくるような感覚に襲われるのだ。あるいは、試しに『ノーツ』を聴きながら近所を散策してみてもいい。すると、身の周りの環境音や具体音とさらに混じり合うことで聴取は拡散し、その瞬間、そもそも私たちは「音楽」だけを純粋に聴くことはできない、なんてことに気づかされるかもしれない――と。たとえばそんなふうにもダニエル・クオンの音楽は私を楽しませてくれるのである。

ダニエル・クオン - Judy

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE