MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Regulars > アナキズム・イン・ザ・UK > 第1回:ノー・フューチャーとヒューマニティー

すんなり行くわけがないな。とは思っていたのである。

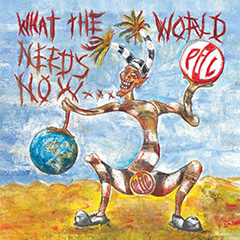

わが町ブライトンにやって来るPiLのチケットを入手した時点でその予感はあった。

案の定、勤務先の保育園が、PiLのギグ当日に保護者面談を設定しやがる。「いや、その日はダメです」と嘘八百を並べて日程をずらしてもらうが、どうしても当該日しか都合のつかない保護者がいるという。保護者面談は、営業時間終了後の午後6時からはじまる。そんならもう、早い時間に来てもらって、最悪の場合は、わたしはテディベアとこぶたさんの絵のついた制服のTシャツを着たままギグ会場に走るしかない。

と決意したのは、その都合のつかない保護者というのが、家庭環境が複雑で問題行動が著しいJの親だからで、そうした子供たちと働いた経験のあるわたしが全面的にJを担当しているため、同僚に代わってもらうことが無理だからである。

んなわけで、大きな不安を抱えたまま当日を迎えたわたしは、5時55分から保護者の到着を待った。が、10分経っても、15分経っても先方は着かない。「本当に来るんですか?」とオフィスに詰め寄った6時15分に、先方から電話が入った。

Jの祖母である。Jの父親が都合で来れなくなったので代わりに来ると言う。そうなってくるとなんやかんやで6時半にはなるだろう。そこから面談をはじめて、わたしはいったいPiLに間に合うのか。というビリビリとした心情になっていると、痩せこけたローリン・ヒルみたいな黒人女性が現れた。

「すみません、遅れて」

Jの母親である。

やべ。と思った。

Jの両親は離婚している。で、さっき電話して来たのはJの父方の祖母なのだが、このグランドマザーというのが元嫁のことを毛嫌いしていて、なんか気まずい面談になりそうだからである。

「勝手にあの人とはじめないでください」

Jの祖母が電話でそう言ったので、ひたすらその到着を待ったが、彼女が着いた時点ですでに6時45分になっていた。わたしは半ばヤケクソの覚悟を決め、白人の祖母と、黒人の母親の前に座って面談をはじめる。

初めてこの祖母がJのお迎えに来たときにはびっくりした。この国では、白人と黒人のミックスの子供は珍しくも何ともないが、白人のお爺ちゃんやお婆ちゃんが黒人の孫を連れて歩いている姿には、どういうわけかいまだにハッとすることがある。

そう言えば、ジョン・ライドンも義理の娘だったスリッツの故アリ・アップの双子の息子たちを預かって育てていた時期があるらしいが、彼もまたブラックの孫の手を引いて歩く白人のお爺ちゃんだったのだろう。そう思えば、ライドンも同年代の庶民が辿っている道をしっかり歩いている。

「This is PiL!Public Image Limited!」

と、酔ったおっさんのだみ声みたいに野太くなった声で、怒鳴っているだろうか、今夜も。

雑念を振り払い、Jのリポートを見せながら説明を続ける。先の労働党政権は、小学校入学時点での貧困層の子供とミドルクラスの子供の発育格差を縮めるため、抜本的な幼児教育改革を行った。そのため、英国の幼児教育現場には0歳児からカリキュラムが存在し、保育施設は子供の発育度や成長度を記した書類を作成し、保護者に見せなければならない。

「言葉がもっと喋れるようになったら問題行動が減少するのはよくある話です」

ローリン・ヒル似の母親は、食い入るような目つきで書類を読み、私の言葉に頷く。

育児熱心な母親なのだ。だのに、彼女は時折、大きく脱線する。ここ数年ドラッグのリハビリ入退院を繰り返しており、それが原因でJの父親とも別れたという。

「とはいえ、他の子供や自分自身に身体的影響をおよぼす行動は、やはり問題ですので、家庭と保育園で一貫した対策を取る必要があります」

祖母もわたしの顔をじっと見つめて頷いている。こんな外国人の保育士の言うことを真面目に聞いてくれるだけでも有難いことだ。

「その一貫性というか、継続性が、何においても子供には必要ですからね。Jの家庭にはそれが無かったから」と、Jの祖母が言う。

リハビリから出たり入ったりしていた元嫁に対する嫌味だろう。元嫁は、隣に座っている元姑の横顔を睨みつけていた。「あんたにはわからない」と言いたげな、暗く燃える目で。

「Let us as human beings determine our own journey in life 」

ジョン・ライドンがそう言ったとき、同じ目をして彼を睨んでいた女性がいた。

英国版「朝まで生テレビ」みたいな(朝までやっているわけではないが)、政治家や著名人が時事問題を討論する生番組「Question Time」に出演したジョン・ライドンは、例によって随所で笑いを取りながら場をエンジョイしていたのだが、ドラッグの合法化に関する討論で、真顔になって言った。

「ドラッグを法で規制する必要はない。俺たちの人生の旅程は、ヒューマン・ビーイングである俺たち自身に決めさせろ」

「That's wrong!」と、聴衆のなかからその女性は叫んだ。

「私はドラッグの問題を抱えた子供たちを相手に仕事をして来ました。ドラッグの長期的影響や、それが彼らの人生をどう変えたか、この目で見て来ました。ここに座っている誰も、ドラッグを合法すべきなどと私に言える人はいません」

ロンドン東部あたりのユースワーカーのような風体をした黒人女性は言った。

「俺はミドルクラスのアホとして言ってるんじゃない。俺はフィンズベリー・パーク出身だ。ソリッドなワーキングクラス・ボーイなんだ......」

「俺たちの時代はな、みんなで助け合ったんだよ......」

ライドンは急に脱線をはじめ、「そういう問題じゃないだろう」という冷ややかな目つきで周囲に睨まれながらしゅるしゅると縮んでいった。

「あんたにはわからない」

みたいな目つきで元姑を睨んでいるJの母親も、ドラッグに人生を変えられた。

結婚生活は破たんし、子供の親権も夫に取られた。

「私はこれまでJをがっかりさせ続けてきたけど、やっと彼と会うことが許されるようになったので、そのときに有効な躾が出来るように、今日ここに来たのです」

Jの母親はこちらをまっすぐに見て言った。

前向きな決意が感じられる。

が、いつもそうなのだ。今回はどのくらい持つのだろう。けど、ひょっとしたら今度は死ぬまでクリーンでいられるかもしれない。それは誰にもわからない。

Let us as human beings determine our own journey in life

ジョニー・ロットン時代の彼なら、

Let us as human beings determine our own future

と言っただろう。

長いときが流れ、「future」は「journey in life」という歯切れの悪いヘヴィな言葉に変わった。すでにライフという旅路をかなり辿ってしまったライドンは、未来というのは漠然とした一続きのものではなく、何ブロックもに分けられた時期の連なりであることを知っている。人生には、永遠のポジティヴとか、永遠のクリーンとかは存在しない。

「有難うございました」

「こちらこそ、来てくださって有難うございました」

「私はこんな母親ですが、息子を愛しています」

「わかっています」

わたしをハグするJの母親と、背後から彼女を冷ややかに見つめている元姑とを送り出し、さて、これからPiLのギグに向かうべきかどうか、と考えた。

ダッシュでバスに飛び乗れば、何曲かは聴けるかもしれない。

「ライドンはあの番組に出演すべきではなかった。我々の社会は、1976年よりも多くの要素を含むようになっている」

「Question Time」出演時のライドンに関するガーディアン紙の記事に、そんな読者コメントがついていた。ライドン大暴れ。とか、痛快。とかを期待していた人びとにとり、たしかにあれは興ざめだっただろう。この国の社会は、「ノー・フューチャー」と明快に爆撃しておけば突破できた時代より、ずっと複雑になっている。

が、「誰も未来なんて与えてくれない。何者にも期待すんな。自分で決めて、自分でやれ」というジョニー・ロットンのスローガンは、どんな時代にも残響する。

ピストルズのスローガンは、ポリティクスとは関係なかった。

ライドンが昔もいまも変わらずに謳い続けているのは、ヒューマニティーである。

Let us as human beings determine our own journey in life

ジャンキーになる権利を、アンダークラスに落ちる権利を、人生を棒に振る権利を俺たちに与えろ。「生きる」ということで俺たちは責任を取る。

唯一つの正しい道。などというものは何処にも存在しない。

それはヒューマニティーを信ずるがゆえのアナキズムであり、ノー・フューチャーの覚悟に立脚したヒューマニズムだ。そんなものが時代限定のコンセプトであろう筈がない。

窓の外を見下ろせば、まったく別の方向に歩いて行ったJの母親と祖母の姿はもうそこにはなかった。

わたしはロッカーを開けて鞄を掴み、全速力でバス停に向かってダッシュした。

Profile

ブレイディみかこ/Brady Mikako

ブレイディみかこ/Brady Mikako1965年、福岡県福岡市生まれ。1996年から英国ブライトン在住。保育士、ライター。著書に『花の命はノー・フューチャー』、そしてele-king連載中の同名コラムから生まれた『アナキズム・イン・ザ・UK -壊れた英国とパンク保育士奮闘記』(Pヴァイン、2013年)がある。The Brady Blogの筆者。http://blog.livedoor.jp/mikako0607jp/

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE