MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Rafael Toral - Spectral Evolution | ラファエル・トラル

- 『成功したオタク』 -

- Bobby Gillespie on CAN ──ボビー・ギレスピー、CANについて語る

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- ソルトバーン -

- Claire Rousay - a softer focus | クレア・ラウジー

Home > Interviews > interview with Hiroshi Higo - 1981年の醒め方

ハードコア・ハウスはブレイクビーツ、つまりサンプリング音楽なんだけど、構成の仕方がそれまでの音楽感覚とはまったく違うんです。あの無節操さ、「なんで前半でこうなのに、後半はこうなっちゃうの」みたいな、とうてい理解できない(笑)。

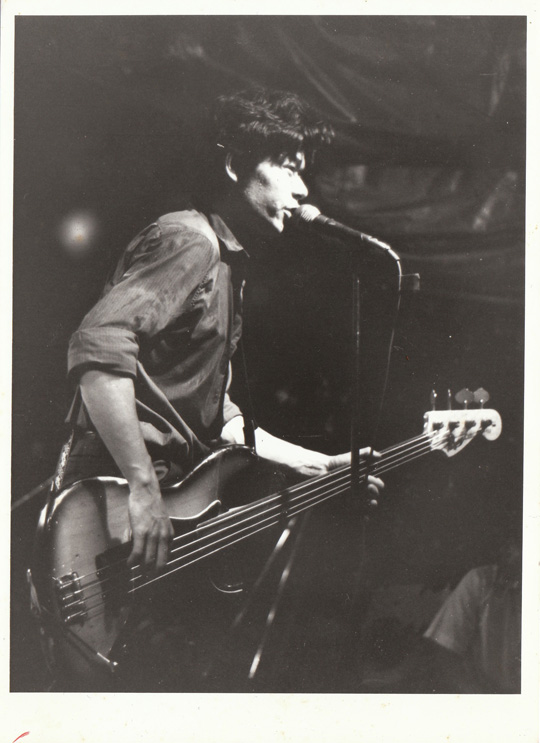

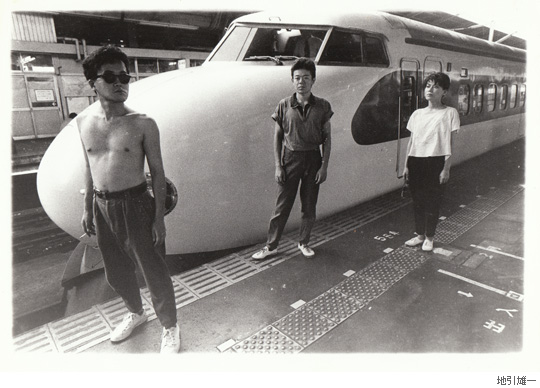

Chance Operation Resolve Pヴァイン |

Chance Operation Place Kick+1984 Pヴァイン |

■ファースト・フル・アルバム『プレース・キック』が1985年ですが、結成からずいぶん時間が経って、そして音楽的にはよりダンサブルになっていると言いますか、疾走感、躍動感のようなものがありますよね。こうした音楽面での変化についてお話いただけますか?

ヒゴ:変化というか、とにかくメンバー・チェンジが激しかったんですよね。だからメンバーによって演奏も違ってくるわけだし、とくに初期や中期では、手探り状態をそのまま続けていくって感じだったから。

■ヒゴさんは、80年代の当時いろんなバンドに出入りしてましたが、やっぱシーンにはある種の共同体的なところがあったんですか?

ヒゴ:東京ロッカーズのときははっきりとそれがありましたね。ミラーズのときですね。「いまここではじめなければ」という意識が高い時期だったし、それを複数のバンドが共有してたからね。でも、ニューウェイヴの時期になるとその集まり方も変わってくるんです。音楽性も多様になりましたが、バンドとバンドとのつながり方も変わっていったんですよね。

■もっとドライなった?

ヒゴ:というか、ひとつのバンド単位で物事を考えていくようになった。

■共同体意識が薄れていくんですね?

ヒゴ:そうですね。

■しかも『プレース・キック』が出る1985年にはインディ・ブームがはじまってますからね。

ヒゴ:そうですね。

■チャンス・オペレーションやフリクションがアンチ・ロマンだとしたら、ブルー・ハーツに代表されるようなわかりやすいロマン主義がいっきにライヴハウスを席捲するでしょ。ああいうものに自分たちがどんどん隅っこに追いやられていくって感覚はなかったですか?

ヒゴ:追いやられていくって......。

■あんま気にしなかったですか?

ヒゴ:ぜんぜん気にしなかったわけじゃなかったけど、それまで自分たちがやってきたことを守ればいいって気持ちもなかった。僕は3/3のときにそのライヴハウスの黎明期から知っているんだけど、あのときはものすごい数でライヴハウスとバンドの数が増えていったよね。

■オーディエンスが自分たちから離れていくってことは感じてましたか? ある意味では、多くのリスナーからはチャンス・オペレーションよりもビート・パンクのほうが求められていたじゃないですか。

ヒゴ:媚びたくないっていうのがすごくあって。

■たしかに媚びてませんでしたよね。チャンス・オペレーションのライヴも当時、観ているんですが、本当に無愛想で(笑)。

ヒゴ:たしかにそうですね(笑)。

メタル:踊ってました?

■いや、まだそんなダンスって感じじゃなかったですよね。

ヒゴ:そうですね。

■『プレース・キック』はそれでもダンサブルですよね。"FEEL ROCKER "なんかは代表曲のひとつじゃないですか?

ヒゴ:え、そうかな(笑)。

■僕が勝手に思ってるだけというか、チャンス・オペレーションのなかではキャッチーな曲じゃないですか。

ヒゴ:まあ、そうですね。『プレース・キック』はドラムがイヌイジュン(元スターリン)で、そのことがけっこう大きかったですね。彼は最初にコンセプトを持ってくるタイプで、コンセプトがはっきりしていないとやらないんです。1曲1曲、最初にコンセプトを絵コンテみたいに書いて確認しあってやってましたから。

■8ビートの曲も多いですもんね。

ヒゴ:たとえば"RAZOR BLAZE"なんかは彼のアイデアでね、ちょっと変拍子も入っていたりね。曲の作りも構造的になっているんですよね。

■イヌイさんはいまでも音楽をやられているんですか?

ヒゴ:いや、彼は一級建築士で、大阪で建築の事務所をやっていると思います。僕もずいぶんと会っていないんです。

■どうして『プレース・キック』というタイトルにしたんですか? サッカーからきているんですか?

ヒゴ:「キック」という言葉が好きなのと、あとサッカーというよりも蹴球ですね。もっとプリミティヴな感じ。

■プリミティヴですか。ヒゴさんはこれだけ長年音楽活動しているくらいだから、すごく強い気持ちを持っていると思うんですけど、あんま音楽には出ないですよね。あるいはじつは出しているんだけど、あまり気づかれないだけだとか?

ヒゴ:いや、これはもう性格なんでしょうね。たぶん、みんなが思っているほどストイックではないと思いますよ。

■だいたいハードコア・ハウスですからね(笑)。メタルから見て、ヒゴさんってストイックに思える?

メタル:人間的にはゆるいっすよね。

■快楽主義者だもんね。

ヒゴ:はははは。結局、60年代や70年代にあった強いものが、80年代になって、そうじゃなくてもいいんだみたいな空気がどんどん増えていって、それはホントに違和感を感じてましたけどね。

■時代の変化は、具体的にはどんなところに感じましたか?

ヒゴ:若い世代と話していくなかで、そうしたものは感じましたね。

■長いものには巻かれろ的な?

ヒゴ:もうちょっとやわらかな対応で生きていったほうがいいじゃんみたいな(笑)。

メタル:チャンス・オペレーションはヒゴさんにとってベースの実験ってありましたか?

ヒゴ:そこはあんまないですよ。

■なぜチャンス・オペレーションって名前にしたんですか?

ヒゴ:大それた名前にしちゃったんだけど、要するに音楽の解釈をもっと広げたかったんですよね。

■そこはやっぱアンチ・ロックというか、ロックの文法に飽きたからですよね?

ヒゴ:はははは、まあ......。僕がパンクに走ったときに、昔から知っているヒッピー連中とは決裂してしまうんですね。それがレイヴでまた再会するんですけど、ただ、チャンス・オペレーションの頃はロックの古い考えに関しては異を唱えてましたね。そういったことはたしかにありましたね。

■いまでこそパンクを否定する人ってあんまいないけど、77年当時はパンクにはどちらかといえば批判的な意見が多かったですよね。まともに演奏できないクセにみたいな。

ヒゴ:はははは。そういうのってあったよね(笑)。

■メタルはヒゴさんとけっこういっしょにDJやってるの?

メタル:あ、いちどだけですけど、ヒゴさんはやっぱ面白いですよね。

■そういえばヒゴさんは、ダモ鈴木さんともやられてますよね。

ヒゴ:ダモさんとは、国立の地球屋でやるときにはいつもいっしょにやっていて、もう7~8回やってますよね。

メタル:チャンス・オペレーションのときはダンス・ミュージックということを意識していたんですか?

ヒゴ:そんなに意識してなかったですね。

■でもファンクのビートは取り入れてますよね。そのあたりはいまの耳でも聴けるんですよね。

メタル:そうなんですよ。ディスコ・パンクという言い方は違うかもしれないけど。

■でもその青写真だよね。

ヒゴ:そうかもね。

メタル:当時、ディスコに行ってたんですか?

ヒゴ:行ってないですね。好きか嫌いかと言えば、違うものって感じでした。

■僕も10代の頃はディスコが嫌いでした。当時はライヴハウスとディスコとのあいだにはまだ距離がありましたよね。

ヒゴ:完全に分かれてましたね。

メタル:チャンス・オペレーションでは、ドラムがいないときにはリズムボックスを使ってたということですが、そういうのって、パレ・シャンブルグ的というか。

■あー、なるほど。リズムボックスの使い方とか、やっぱワンコードで引っ張っていくような感じでね。

ヒゴ:当時、僕が聴いてホントに格好いいなと思ったのは、ディス・ヒートでしたね。あれはもう、すごく格好いいと思った。

メタル:それがどうしてハウスやテクノに向かっていくんですか?

ヒゴ:ロックを聴かなくなったのは、80年代なかばぐらいだったんですよね。ハウスも名前は知ってたけど、そんな聴いていたわけじゃなかった。それで、1991年にレイヴの現場のすごいところに放り込まれちゃって(笑)。もうDJがブースのなかで何をやってるのかもわからない。そこでかかっている音楽がいったいどうやって生まれたのかわからない。ただもう、パーティ・ピープルのエネルギーに圧倒されてね......。イギリスのブレイクビーツってホントにすごいんですよ。ブレイクビーツってものに対するイギリス人の感覚っていうか、作り方っていうか、あれはもうね、ホントにすごい。すごい発明だと思うんですね。デトロイト・テクノはマシンでいかにグルーヴを出すのかってことを考えているけど、イギリスのブレイクビーツはそれとは違う発想なんです。ハードコア・ハウスはブレイクビーツ、つまりサンプリング音楽なんだけど、構成の仕方がそれまでの音楽感覚とはまったく違うんです。あの無節操さ、「なんで前半でこうなのに、後半はこうなっちゃうの」みたいな、とうてい理解できない(笑)。

■はははは、いまのベース・ミュージックにもその伝統は生きてますね。でもたしかにあのブレイクビートの無節操さは、リズム楽器の観点から見ても驚きなんでしょうね。

ヒゴ:すごいんですよ。絶対に生のドラムでは再現できないニュアンスなんです。それを確立させて、それをベースに曲を作ってしまっているから、もう太刀打ちできない。独自の世界なんです。

■じゃあ、最後にヒゴさんの近況を教えてください。

ヒゴ:今年がレイヴ体験まるまる20年でね、それでちょっとアンビエント、チルアウトっていうんじゃないけど、いままでとは違った視点でパーティをオーガナイズしようかなと思ったんですよね。それで「1968」っていうパーティをはじめました。これはまあ、サイケデリックをテーマにしてやっています。ジャンルとか時代も関係なく、サイケデリックを感じさせるもの。

■それは楽しみですね。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。

ヒゴ:まだ話していいですか(笑)?

■どうぞどうぞ(笑)。

ヒゴ:あとね、1997年から「DIP AURA」というダンスのパーティやっていて、もう90回近くやっています。来年の1月21日に中野のヘビーシックでやるんですけど、ゲストで、ダブ・スクワッドのライヴが入ります。

■じゃ、まさに「Water」の。

ヒゴ:そう、ダブ・スクワッドは「Water」に遊びに来ていた連中なんですよね。ダブ・スクワッドは彼らがそれをやる前から知っているんです。

■わかりました。じゃあ、そんな感じで、今日はありがとうございました。

ヒゴ:いや、まだ告知があるんですけど、12月17日の土曜日なんですけど、新宿の〈BE-WAVE〉というところで、「HARDCORE MESSENGER」といって、じつはこれはハードコア・ハウスをメインにかけるパーティなんです。ああいう音って、あの頃にしか作られていないんですね。「Water」ってパーティをいっしょにやっていたDJ フォースも出るんです。

■へー、それは楽しみですね。1991年ぐらいのレコードっていまでも中古で高いじゃないですか。ゾンビーって人が数年前に1991年当時の機材のみを使ってハードコア・ハウスの作品を出しましたけどね。

ヒゴ:へー、そうなんですか。

■いま、あの時代の音がまた脚光を浴びているんです。そういう意味では「HARDCORE MESSENGER」は良いタイミングですね。

今回リリースされる『Resolve』は2枚組で、「カスパー・ハウザー・ナウ」「チャンス・オペレーション」「スペア・ビューティー」の収録曲に、ライヴ音源が14曲、スタジオ未発表が1曲入っている。『Place Kick+1984』には、オリジナル・アルバムにライヴ音源1曲とカセット作品から1曲を加えている。PILが再結成するようないま聴くと、なるほど、この音は2011年に響く音だと納得する。

取材:野田 努(2011年11月21日)

INTERVIEWS

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

- interview with Gazelle Twin - UKを切り裂く、恐怖のエレクトロニカ ——ガゼル・ツイン、本邦初インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE